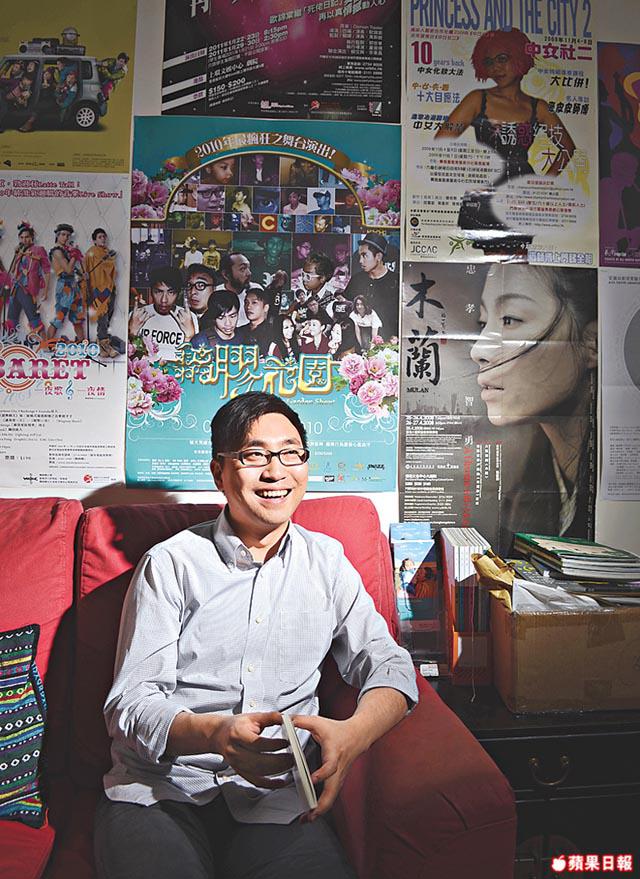

書迷都是偷窺狂,最愛瞄朋友讀啥書。讓他們跑進你家,他一定直奔向你的書架。一月時份,又是各種頒獎禮擺大龍鳳的季節,書迷不愛這套,我們今日偷窺去,看看兩個年輕文人––《字花》總編高俊傑、詩人作家廖偉棠的書單,看看他們2012年最愛讀甚麼書。你的2012又如何?

記者:何兆彬

攝影:劉永發

高俊傑的推介

《十個詞彙裏的中國》——余華

「這是本禁書,是去年農曆年期間在台灣推出的,結果大受歡迎。這本書緣起於余華到外國大學開一門課,大學提議:『不如你說說中國?』結果他說,『中國怎可能用一門課講得完?』學校就建議他用一些字彙來寫,結果成了這本書。余華成長於文革年代,提到很多當時的小故事,再引伸到今日。書的內容很大膽,例如他在書中寫到『人民』,說了很多故事,因為『人民』是文革用得最多的字詞。那個年代,甚麼都提人民,只要一提到人民,甚麼爭辯都會贏,但到底甚麼是人民?沒有人知曉。余華寫到,他第一次見識人民,就是六四,他說這輩子從來沒有見過這麼多人,大家都聚在天安門廣場。余華很會講故事,然後他就說在89年5月尾有一晚,他漏夜去了絕食,因為衣服不夠,覺得有點冷,但開會後離開廣場時,遇着全場人民擋着入城的解放軍,大家都在唱國歌,他突然感覺身子好熱,這是他第一次見識『人民』。余華又提到魯迅,他說在文革期間自己還小,喜歡跟人家辯論,有一次大家在辯論到底地球在一天內甚麼時分最熱,雙方都爭辯不下,結果余華就強作了一個理由:『魯迅是這樣說的!』結果他辯贏了。原來當年魯迅是神,他說的都對,過了文革,已沒有人讀魯迅。余華曾經一度很討厭魯迅,但後來重讀,才發現他有多好。」

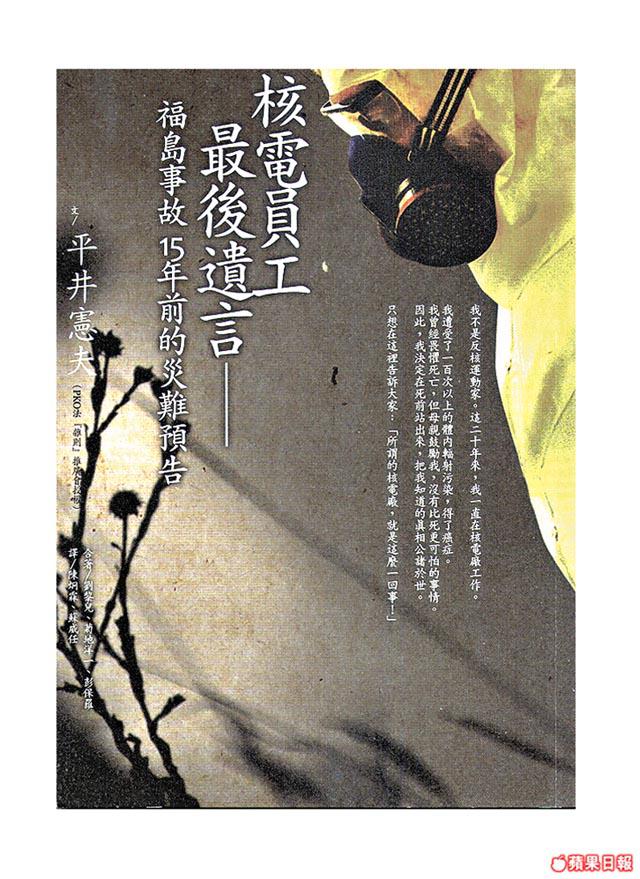

《核電員工最後遺言:福島事故十五年前的災難預告》——平井憲夫

「這是日本一名核電員工撰寫的,他接近退休時,突然驗到自己患上癌症,他醒覺到:『核電是否安全呢?』這問題。作者令人敬佩,因為他患病時竟然走遍全國,在即將興建核電廠的地方,教導當地人怎樣反對;又走到建好核電廠的地區,教當地人怎保障自己。他在書中提到一些小故事,例如核電廠經常聘用一些兼職,他們是沒受過甚麼訓練的,但只要他們犯了一些小錯,結果將會是毀滅性的。例子是,有人只跌了一顆螺絲,結果這樣就衝破了三級警衞防線的頭兩級;另外,核電廠有些職位例如維修工作是很難聘人的,因為核電廠全年無休,員工穿上的保護衣只能減低了輻射的傷害,不能完全隔絕!」

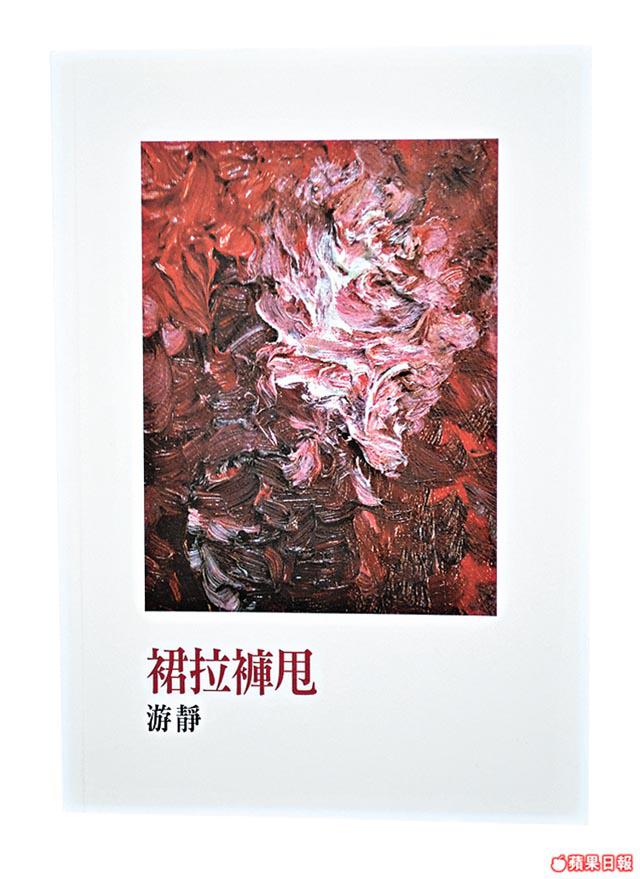

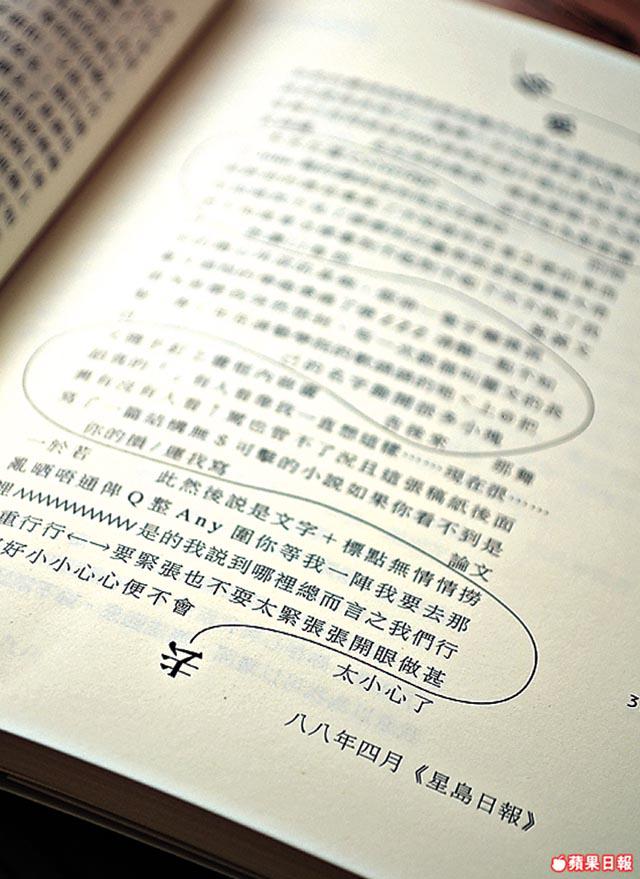

《裙拉褲甩》——游靜

「要形容游靜,我只能說是『型』!游靜是香港人,一個出櫃的女同志,她很傳奇,又教書、又寫電影,八十年代少女時期已開始寫專欄,這本書就是當年的專欄結集,九十年代初次出版,之後絕版多時,最近由台灣的出版社再版,十分難得,梁文道在《開卷八分鐘》也介紹過,也算是去年出版的好書吧。」

《在美洲虎太陽下》——卡爾維諾

「卡爾維諾是文藝青年一定喜歡的大作家,董啟章早期的作品,就會見到不少他的痕迹。他的作品《如果在冬夜一個旅人》,以十個故事來說偵探故事、愛情故事……他好有『橋』。這本是他的遺作,本來是要寫五感——味覺觸覺視覺聽覺嗅覺,結果寫了三個,他就病逝了。」

《猿猴志》——西西

「很少作家像西西一樣,這麼多才多藝,她繼《縫熊志》後,再以縫製娃娃結合文章的方式來創作,而且這次更厲害,書中的內容格局更大,文章需要做的資料很多,但西西在這麼多資料中都出入自如,她以文學技巧撰文,但其實內容涉及人類學──人同猿猴的關係,雙方的DNA其實差異很少。書中最後一章,談的就是人類怎對待這些動物,記得甘地曾說過:『看一個國家怎對待動物,就知其人文質素了。』那麼我們看香港政府怎對待流浪貓狗,就理解他們怎對待露宿者、小販了。很少香港作家,能像西西一樣有此關懷。」

廖偉棠的推介

《革命將至:資本主義崩壞宣言&推翻手冊》——隱形委員會

「這本小冊子,基本上是一個近似宣言的小書,原文由法文寫成,再繙譯成多種文字,我看的是台灣版,過去兩年影響了好多搞社會運動的人。它由一班匿名者寫成,自稱『隱形委員會』。由於法國的國家安全法頗為嚴厲,政府是可以用煽動罪來抓人的,結果去年也真的拉了當中數人,但最後大家都無罪釋放!讀過這書,你幾乎馬上想去佔領中環!你會對資本主義的本質多了理解,你會了解到中產階級與無政府主義者是完全兩種思想。書中的內容在歐美顯得合理,放在中國和香港卻未必百分百切合,但還是很值得一讀。」

《詩六十五首》——曼德爾施塔姆/黃燦然譯

《我的靈魂》——黃燦然

「曼德爾施塔姆是史太林年代的俄國人,後來被流放到海參崴,這本詩集由香港詩人黃燦然繙譯。黃正職在《大公報》當新聞繙譯,是個出色的繙譯家。他這本譯作由英文版譯成,其實此詩集曾出版過國內譯版,是由俄文譯成的,但那種譯法太公正了,相對來說,黃燦然是個懂詩的繙譯家。」我也推介黃的詩集《我的靈魂》,他在報館返夜班,詩作很平實,無花巧,常寫及凌晨搭巴士目睹的一切,筆下的是香港的另一種生活。

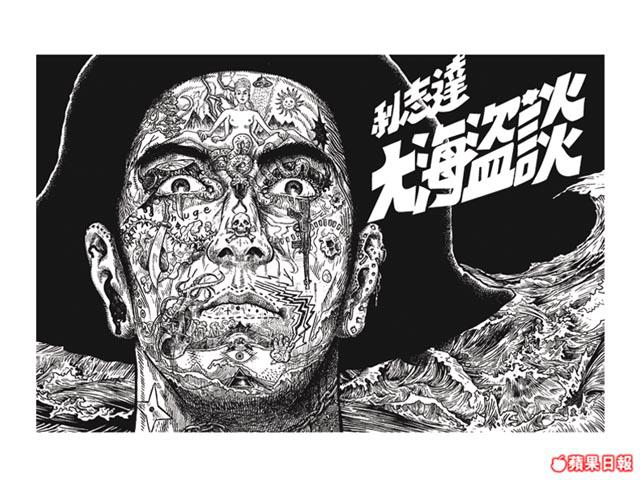

《大海盜談》——利志達

「利志達是香港重要的漫畫家之一,他產量不多,可能一天都畫不成一頁稿,可說是量少而精。近幾年『失蹤』了一段日子後,重出江湖就出了這本《大海盜談》。此作與以前的不同,他在畫中放了很多政治隱喻,也寫了他對社會的憤怒及無奈。在我心中,從前的利志達是個前衞藝術家,但近作越來越多現實的描寫,其中亦有好多象徵主義,繪畫得像夢境一樣。」

《亨利.卡蒂埃─布列松》——皮埃爾.阿蘇利納

「布列松被公認是20世紀最大偉大的攝影師,他的攝影理論,有最著名的『決定性一瞬間』(TheDecisiveMoment)之說。這是本關於布列松的傳記,雖然他的傳記我也讀過不少,但此作最特別之處,就是作者第一次提到布列松原來深受禪的影響,過往我只知道布列松深受超現實主義的影響。讀後再看他的作品,又有另一種體會。」

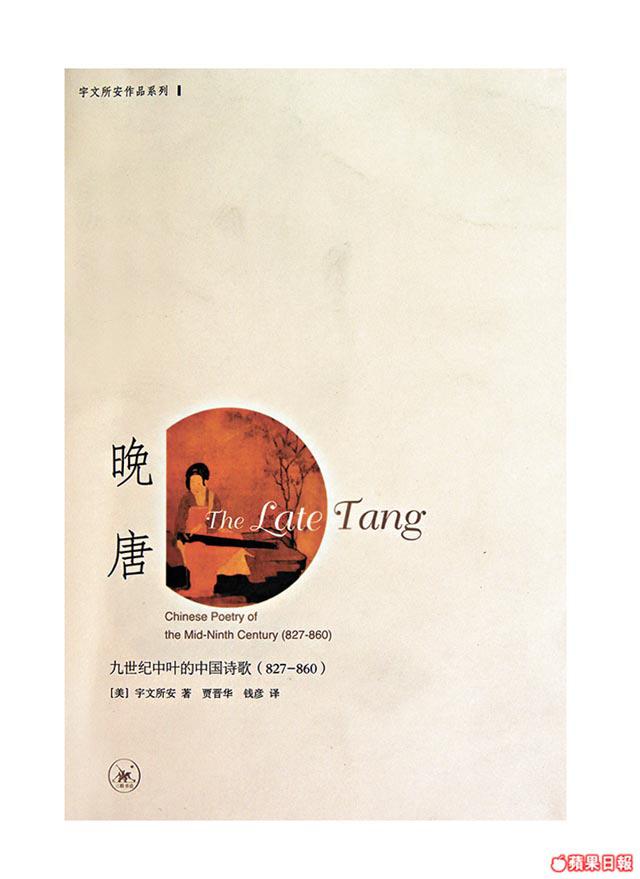

《晚唐》——宇文所安

「宇文所安是美國的漢學家,本名StephenOwen,他很厲害,可直接寫中文,甚至有人認為他寫的中文比很多中國人要好。《晚唐》寫的是晚唐時期詩的評論。宇文所安寫的,不只是詩,而是一個時代。」

編輯部推介

《剩食》——陳曉蕾

編輯所限,好書何止這麼少?去年率先介紹過陳曉蕾長篇報道作品《剩食》,結果此書一出,大受好評,更剛獲選台灣《中國時報》「開卷」舉辦的「2011開卷好書獎」十大好書(中文創作),是港版書首次獲得這個獎項!評審委員之一黃宗慧(台大外文系教授)說:「在消費主義盛行的年代,如何逃脫買得越多、剩得越多、對環境破壞越多的惡性循環?本書憑藉豐富數據、照片與精闢的分析,讓讀者自然而然願意開始『三思而後食』」。《剩食》字字入木三分,寫的不只是所謂綠色思想,而是一項運動,誓要推動政府的環保/廚餘政策。我們的政府可會回應此得獎作品?又如何回應?請拭目以待。