懲教署成立至今走過90個年頭,從以前叫監獄署,嚴刑峻法一味靠嚇,到現今強調懲、教並重,讓犯事者「更生」回正途,箇中演變,印證香港百年發展。

記者:馬志剛、謝明明

懲教署1920年脫離警隊架構,至今90周年,特別編製紀念特刊。懲教署助理署長(更生事務)李雙接受專訪時表示,香港開埠初期,監獄對待罪犯華洋有別,明顯存在歧視,歐裔罪犯有單獨囚室,華人罪犯只可大倉集體囚禁,「當時衞生情況唔多好,冇廁所,大小二便靠倒夜香嚟收」。

嚴刑阻嚇變懲教兼備

膳食方面,參與編撰特刊的義工李慶煇指出,1921年每名囚犯一個月伙食費約6元,但當年打住家工的女傭月薪也只有1元;犯人伙食有魚、菜、肉、白飯、麪包等,相對當年貧苦大眾的生活已很豐富,當時曾引起社會批評。

囚犯獄中工作的工資也華、洋有別,1865年歐裔囚犯每年工資15元,華人只有7.5元,而清末教師年薪約100元。

1973年赤柱監獄暴動,觸發港英政府改革監政,由最初嚴刑阻嚇變為懲教兼備。1982年監獄署易名懲教署,98年成立更生事務科,重組工業生產、職業訓練和教育等工作。

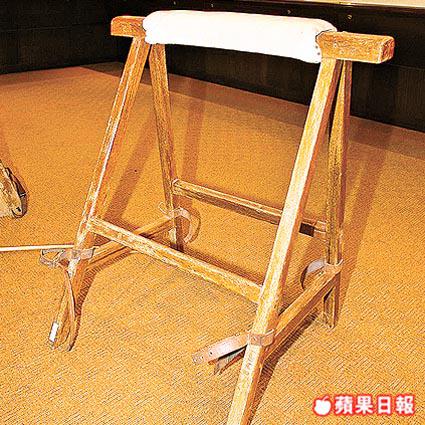

俗稱「打籐」的笞刑在1990年也正式廢除,繯首死刑在1966年最後一名犯人處決後,93年也正式修例廢除。李慶煇認為,監獄發展逐步發展至重視犯人權利及更生,反映香港社會邁向文明。

獄政經歷多番變更,但有一項安排卻多年無變。1853年香港通過首條《監獄條例》,規定域多利監獄須向司鐸全時間開放。懲教署助理署長李雙表示,司鐸可任何時間自由出入懲教院所,毋須事先申請,司鐸巡視院所時,可隨時單獨接觸任何囚犯,毋須懲教人員在場。

司鐸提供宗教服務,作為犯人精神上的指導;早期香港仍有死刑時,死囚可尋求司鐸輔導及為他禱告。現時懲教署有一名專職司鐸及數名義務司鐸,經教會推薦,特首委任。李雙指出,司鐸由天主教和基督教人士擔任,暫未有佛教或其他宗教團體提出同類要求。

懲教署歷史

1841 英軍登陸港島,年底建首座監獄中央監獄

1899 中央監獄易名域多利監獄

1920 監獄脫離警方架構,由監獄監督管理,成獨立部門

1938 監獄署成立,革新獄政,推展感化服務,至二戰被迫終止

1973 赤柱監獄暴亂,觸發政府全面檢討監獄架構和管理

1980年代 越南船民湧港,監獄署負責管理難民營,曾發生難民營騷動

1982 監獄署易名懲教署

1998 成立更生事務科,推展在囚人士更生服務

資料來源:懲教署《懲與教-香港獄政發展》

話你知

開埠時無懲教部門

懲教署年屆90,但原來連署方都一直不清楚正式的成立年份。懲教署助理署長李雙表示,該署一直以為部門是自香港1841年開埠以來已成立,至職員兩、三年前搜集資料,無意發現一份1920年12月的政府憲報,列明監獄工作由專責的監獄監督獨立掌管,正式脫離警隊架構,「先至知道懲教署正式成立時間原來係1920年」。

犯人入冊十件事

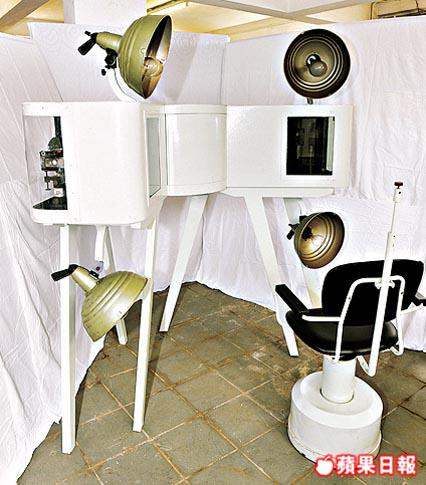

犯人入冊由古至今有「入門」十件事,由「通櫃」、確認身份、清潔、打指模至領取日用品。從前囚犯要做轉曲軸、搬石仔等苦工,19世紀末當局才逐步讓犯人造藤椅、紡紗以至木工、裁縫等。

自本港開埠,犯人踏入監倉前須經過10個程序,首先接受搜身包括「通櫃」、檢查耳孔、鼻孔等,防範體內藏毒;確認身份,查問姓名、干犯罪行、刑期等;身體檢查及清潔,有皮膚病或寄生蟲,須根治才能入獄,然後沐浴剃鬚量體重。

接着犯人須交出個人物品交監獄保管;打指模以往將犯人手指平放銅板上沾墨,俗稱「打八爪」,再套取拇指指模,交警務處存檔,現已由電子掃描取代。

19世紀末監獄規則已訂明,每名犯人編配號碼;然後領取日用品,包括囚衣三套、拖鞋、面盆、牙刷、膠杯、毛氈等,出獄時歸還;接着拍犯人照、領取俗稱「牌仔」的監獄身份證;最後獲發監獄通知,告知獄中規條及安排見監督。

1981年廢除食水飯

早期,囚犯需每日轉動12磅重的曲軸一萬多次、拆麻絮、搬運鐵丸及石頭、踏轉輪等苦工。隨社會進步,監獄發展懲教工業,涵蓋行業至今達13個,為犯人重投社會做好準備。

在牢中犯錯,昔日笞刑侍候,或「食水飯」,即只派白飯、水和少量鹽,作懲罰,但被指不人道,1981年廢除。