12月3日,我忽接周元亞兄電話,告訴我他的老母張素我(1915-2011)去世了。不勝悲哀。月前她老人家還來電話和信,問寄來新版的《張治中傳》收到沒有,音猶在耳,剎那間,怎麼就天地永隔兩世茫茫了呢?

張素我先生是著名的「和平將軍」張治中的長女。她曾任多屆全國政協委員,第六屆全國婦聯副主席、民革中央監委副主席等職。

因緣際會。我倆都是《團結報》(民革中央機關報)的作者,以文會友而相識;我們同趣(寫稿)同姓(張氏)又同鄉(皖人),而結成「忘年交」。相識兩年後,她堅持要收我為她的小弟弟。恭敬不如從命,我遂以「大姐」稱之,其實她比我的老母還大八歲呢!

在與素我先生的交往中,我深感她有其父之風,是位愛國愛民、富有愛心的前輩,是位個性率真、熱情、平易近人的藹然長者。

說來有趣,我第一次給她寫信,不慎將她的名字寫錯了。她在覆函中溫和地說,她叫「素我」,非「素娥」。後來我才始知,張治中將軍對女兒的起名非常講究:素,本色,白色,潔白,純粹。素我者,我行我素也。她的平凡而又不平凡的一生,是她名字的最好注腳。

張素我以平凡的人生書寫了一個大寫的正直的人字。1935年,她從金陵女子大學肄業,旋赴英國西南大學留學,學習教育。1937年,國內全面抗戰開始,當時國民黨許多達官貴人尋覓後路,紛紛把子女送到國外,而張治中卻在此時打電報令女兒火速回國,為蒙難的祖國效力。「國家興亡,匹夫有責。」(張將軍一貫如此,全國剛解放,他又把在美留學的三女兒素初召回,為新中國服務)22歲的張素我毅然地中斷學業,以一腔熱血回國,投入到如火如荼的抗戰中去。張素我8月11日回國,只在蘇州匆匆見父親一面,當日夜間張治中便率部赴滬作戰。為培養女兒的吃苦精神,張治中令素我奔赴貧窮落後的安徽農村,在其捐辦的巢湖黃麓小學當校長,並親自兼課。爾後,隨着戰事的發展,張素我輾轉長沙、重慶、西安、蘭州,浪迹天涯,始終堅持她所熱愛的教育事業和婦女工作。為培養抗日人才,她在湖南幹部行政學校任婦女訓練員班副主任;戰爭中,一大批兒童生靈塗炭,沈鈞儒、郭沫若、李德全、鄧穎超、郭秀儀和張素我(代表其母洪希厚)等二十餘人聯名倡議成立戰時兒童保育會。很快,宋氏三姐妹、何香凝等簽名作為聯合發起人。宋美齡出任戰時兒童保育會理事長。1938年,張素我參加由宋美齡組織召開的廬山婦女談話會,並在其麾下進行救助婦女、兒童工作,嗣後她又陪同宋美齡到湖南慰問傷兵;繼而,又在西安中央軍校七分校教外語……1950年張素我在香港,又由父親召回內地參加祖國建設。此後她一直在教壇辛勤耕耘,桃李滿天下。2004年,她由北京對外經貿大學教授教席走下杏壇。

張素我先生以一個炎黃子孫的赤子之心,竭力履行一個民主愛國人士參政議政、民主監督的職責。張治中與蔣介石的關係特殊,張素我的丈夫周嘉彬(黃埔出身)又是蔣緯國留德時的同學。兩家關係非同一般。張素我與周嘉彬結婚時,宋美齡親書大紅幅「宜爾室家」相贈,並送手錶、衣料等物。後又贈她的英文著作《蔣介石夫人在戰爭及和平時期的文電》,用毛筆書寫:「素我妹妹惠存。」落款為「蔣宋美齡二十七、九、十五」。為促進海峽兩岸和平統一,張素我不僅向海內外親友宣講大陸的對台政策,1997年還先後給蔣緯國、孔令儀等國民黨高端人士寫信敘舊。蔣緯國亦抱病作覆,溫故敘家常。蔣緯國在醫院還兩次接見張素我赴台過訪的大女兒周元敏、大女婿陳弘。張素我曾鄭重地向有關方面提出:「為了尊重歷史」,反對「台獨」,應「以更加公正、客觀地態度對待蔣介石這個人物」,團結海內外華人,她還積極建議出版《蔣介石文集》。

2007年,我為寫《和平將軍張治中》,數度拜訪張素我先生。

她的崇文門寓所,是一處不太陳舊的老樓。住房寬敞、明亮。家中的陳設具有濃厚的懷舊情結:張治中與政要們的大幅歷史照片、宋美齡的大幅彩照,以及上世紀二十年代戴季陶寫給張治中的條幅懸掛廳中。

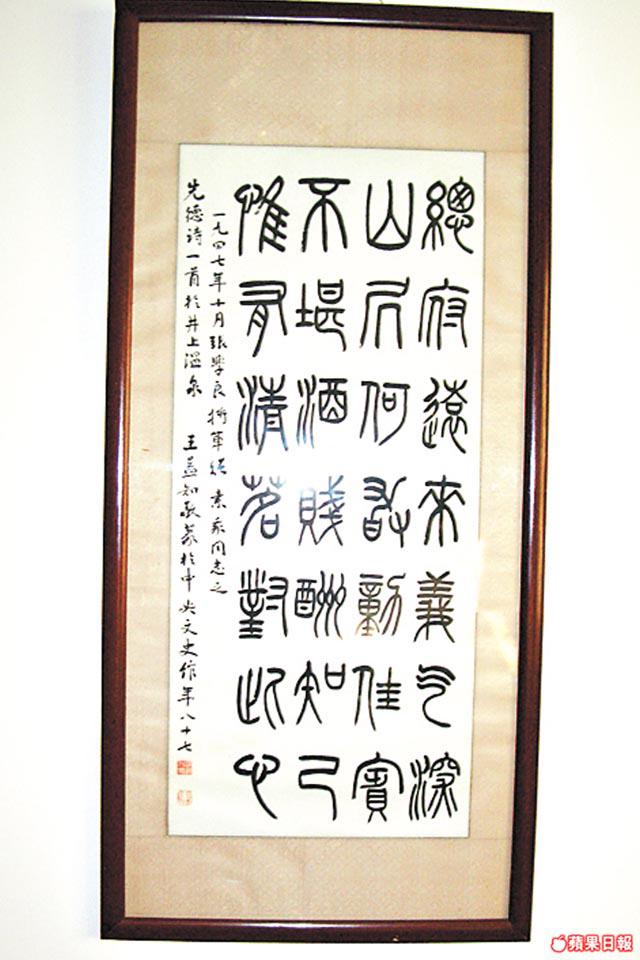

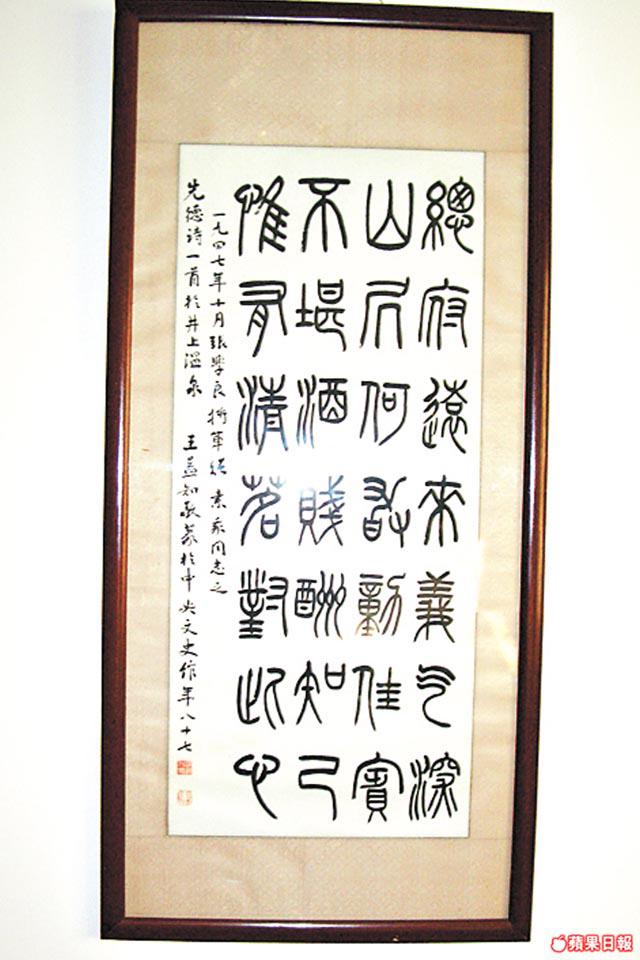

最令我感興趣的是客廳中的一幅字。那是1947年張學良書贈張治中的一首詩。由張學良的舊屬(秘書)王益知用篆書寫的。詩曰:

總府遠來義氣深,

山居何敢動佳賓。

不堪酒賤酬知己,

惟有清茗對此心。

素我先生向我講述這首詩的來龍去脈。她說,自1936年張學良將軍被拘禁,到1947年間,父親私下去探視三次。第一次是張學良1936年底護送蔣介石到南京,住(軟禁)在南京雞鳴寺宋子文公館時。第二次是1938年,抗戰已爆發,父親任湖南省政府主席,張學良被拘禁在湘西沅陵一個寺廟裏。父親看他時,張學良託父親代轉一封信給蔣介石要求恢復自由。第三次是1947年底,張學良被拘在台灣新竹。當時父親是西北行轅主任,台灣警備司令彭孟緝是父親當年的學生,父親向他提出要見張學良的要求。彭孟緝不敢答應。父親表示「一切由我負責」後,彭孟緝才勉強同意。

張素我又說:那次我是隨父母一道去見張學良將軍的。但他們談話我不在場,趙四小姐帶我們玩去了。後來從父親的《三訪張學良》的文章中才知道,張學良又託父親向蔣介石、宋美齡提出兩點要求:一是希望恢復他的人身自由,不一定要做事;二是不想與護衞(監視)他的劉副官(少將劉乙光)一家同住。父親回南京後,立即向蔣介石作了報告,蔣介石不接話,父親又找宋美齡。宋美齡覺得愧對張學良,後來幫忙解決了第二個要求。

面對牆上懸的那幅張學良與張治中的合影,我好奇地問那是誰拍的。素我笑了,頗有點自豪地說「是我拍的!」接着又說,文革中她家保存的許多歷史照片,有的被紅衞兵抄家時抄走,有的扔滿一地,這是幸存中的一幅。那本宋美齡贈的英文版《文電》,也被抄走,1979年為《人民日報》社資料室珍藏,張素我通過時任社長的范敬宜討了回來,她又將其轉贈給中國婦女兒童博物館。

為支持我寫《和平將軍張治中》,素我先生除向我講述外,還給我寄贈許多文字圖片資料。稿子寫好後,我寄請她審閱。沒想到她對文中「後院,一方淨土」一節中關於她母親洪希厚1929年到南京中央陸軍軍官學校(時張治中為該校教育長)一節的描寫有意見,認為有損她母親的形象,希我「酌處」。我基於尊重歷史,在私下與其子周元亞的相商後,還是保留了原貌。文章發表後,素我先生很高興,非但沒有責怪我,還將張治中的家訓「咬口生薑,喝口醋」(意永葆尋常人家吃苦耐勞、簡樸的本色)書贈於我。她待人禮數極周,對我每信必覆,近年寫不動了,她口述由兒孫代筆。

張素我先生晚年一直堅持寫作,追懷如煙往事。後來她寫不動了,改為口述,請人代筆。她極為敬重宋美齡。宋美齡逝世,張素我接受日本記者採訪表示「非常悲痛」。她說「宋美齡是近代中國最有影響的女性之一」。宋美齡曾謙稱張素我為「素我妹妹」,張素我一直稱她為「蔣伯母」,近年她寫了《我與宋美齡》。她說,「蔣伯母良好的道德修養,好學不倦的精神,優雅的氣質,美麗的容貌,流暢的悅耳的英語講話以及永遠着中式服裝的身影,深深地印在我的記憶中。」2011年她為《我們的父親──國民黨將領後人在大陸》(華文出版社)作序,4月,還在《南方周刊》發表《張治中將軍的最後歲月》,披露其父在文革中的遭遇和1966年國慶節在天安門城樓與毛澤東耐人尋味的對話,以及對文革的看法。

我清楚記得素我大姐多次對我說過,「我父親是真正熱愛和平的將軍」。

安息吧,素我大姐。

二○一一.十二.四

素我大姐逝世後三日