提到康有為,我輩只想到「百日維新」,然後吟起譚嗣同的名句:「我自橫刀向天笑,去留肝膽兩崑崙」。至於康有為本身,從魯迅開始就被罵,幾十年下來,他幾乎是「保皇」、「老古董」的代名詞。陳耀成花了幾年,以舞台劇混入紀錄片的獨特形式,為康有為翻案。康一早言中了滿清一倒,中國人人爭做皇帝,必然大亂,所以才保皇。他不但不是老古董,他心中的大同世界,更是不同種族不分你我,婚姻不分性別!

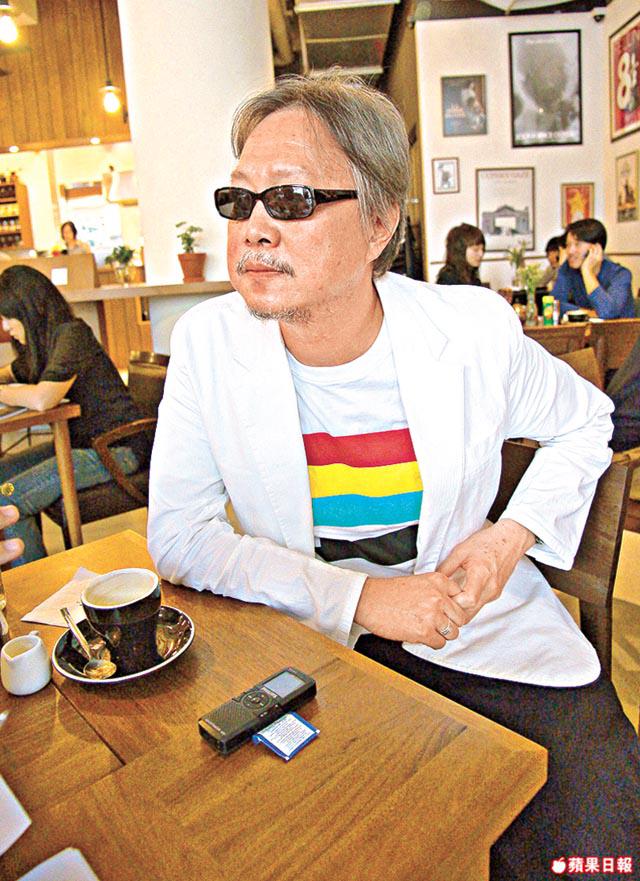

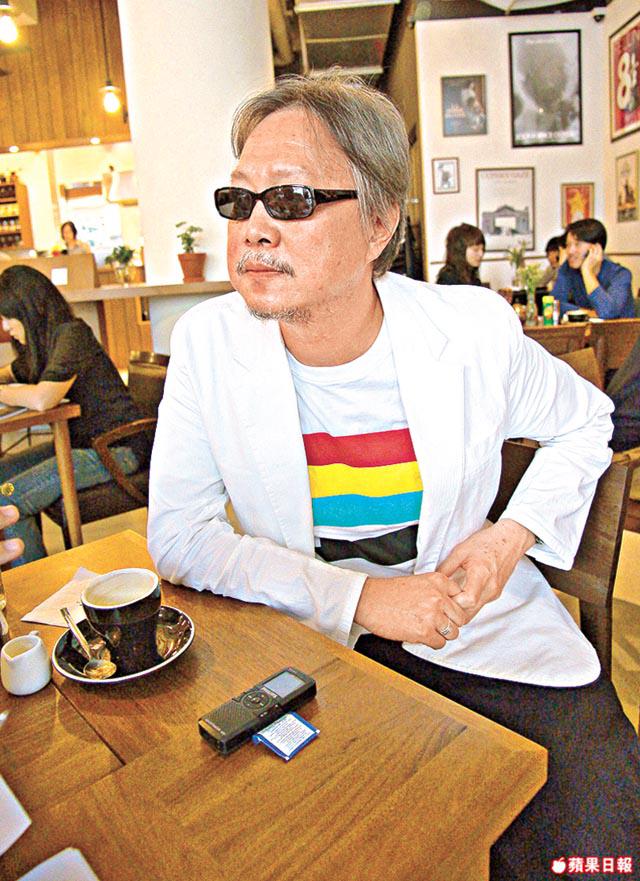

記者:何兆彬

訪問攝影:黃子偉

《大同:康有為在瑞典》題材看來艱澀,材料又多,但節奏明快,看得不吃力。電影剛在港上映,就得到《南方都市報》的「2011深港生活大獎頒獎盛典的年度電影獎」,石琪、李歐梵等人大讚。啟發陳耀成的是寫於近百年前的《康有為瑞典遊記》一書,書早於70年代出版了瑞典版,直至07年才推出中文版,導演陳耀成一看之下,深感興趣,本來想簡簡單單的拍一個紀錄片,哪知道一踩下去,是個歷史深溝──越挖越深。

中國歷史與種族衝突

「07年我看了《康有為瑞典遊記》,因為之前已在研究中國歷史,我特別對清末有興趣──那剛好是電影出現的年代。我常覺得,我們怎看我們的過去、中國歷史,怎看清代,其實等於我們怎看少數民族。所以我開始去留意清末民初之間的連繫,如果康有為能保存大清國,中國的現代與少數民族的關係也許會不一樣。」百日維新失敗後,康有為一生顛沛流離,流亡在歐洲的日子多,其間寫過好多遊記,大多一早就出版了,但最特別的瑞典遊記則遲遲未出中文版。「這份《瑞典遊記》的手稿一直存放在瑞典漢學家馬悅然手上,50年代馬還在北京,康同璧(康有為女兒)把手稿交由他去校對,它直至07年《康有為瑞典遊記》方由商務出版。」08年,陳耀成獲得一個獎金,到巴黎旅居一年,「很順理成章,我想在歐洲完成一個作品,所以決定在歐洲發展這Project,才向藝發局申請了獎金,09年才開始拍攝。」

回想起來,陳本來對康有為的認識,也止於電影和教科書有限的三幾句。「我對他的理解,與一般教科書沒分別,都只是百日維新。而我對他的理解,其實來自電影的回憶,李翰祥拍的一系列《慈禧》電影,這其實是由《清宮秘史》開始的,他們把政治衝突,轉換成倫理衝擊,即是婆媳不和!從此,我們沒有很正式的去看這個衝擊,其實它是一個種族衝突,但人們把它轉化成『新派對舊派』,這有點影響到我們種族關係的敏感性。」

保皇?不保皇?

關於康有為,歷史愛好者總愛爭拗到底中國應該革命(孫中山、黃興),還是改革(康有為)?歷史不能倒帶,陳耀成在電影中既提到康有為保皇的論據,但也強調歷史沒有如果,他是替康有為平反嗎?「我不喜歡平反二字,但我們的確對現代中國誕生累積了很多成見,說康是保皇派,但你看現在英國、日本、北歐的丹麥、瑞典,全部現代民主國家,有皇帝!非洲好多國家,或印度,沒有皇帝,但是否好成功的民主國家?康有為不是說現代社會一定要有皇帝,他在《三世說》中提到最後是沒有皇帝,但當前中國社會,可能是要有皇帝,因為會好多人爭住做皇帝,袁世凱一上場,就封自己做皇帝,之後張勳復辟,這在袁世凱之後,而康有為提出的是『虛君共和』。他提出的不是獨裁君主制。」

與其爭拗保皇或革命,陳耀成乾脆以新的觀點來演繹歷史:歷史的眾多問題,特別是中國歷史的眾多問題,都出於種族/文化衝突。戲中提及辛亥革命,根本一開始提出的是「反清復明」,漢族以外,革命黨明言根本不想理!反而清政府以尊重不同種族文化的態度來管治不同種族,容納多元文化。「當初拍這電影,主要是因為我正在為愛丁堡大學寫一本書──一本關於『中國電影裏的種族視野』的書。對清末的興趣,也許源自看到蒙古、西藏問題,我迷惑過,這在歷史上的起源到底在哪兒?有時我在外國碰到漢學家,他們都會對我說:你之所以不理解,是因為你沒有看清楚歷史的過去。所以我開始研究中國與少數民族的過去,而發現清末就開始出現了斷層。」他強調不是說大清國與少數民族很和睦,滿人管治期間,與其他種族有衝突,但清政府還是很刻意的尊重少數民族的宗教、語言,「好明顯,清政府作為少數民族,去管治漢人,自然是要更加小心,所以滿洲人到了最後不肯放下權力,原因是一樣的。」

國家總要一個信念

「看過電影後不少人問我:改革好,還是革命好?其實你不能這樣問,不是說康有為的改革好不好,而是政府有沒有改革的意圖,結果社會解讀政府是沒有誠意的──那就革命好了。」後人看來,革命派是英雄,改革派全是老頑固,但回頭一看,管治階層眼中根本改革、革命都容不下:「甚至說改革的人,也不被政權接受,不管是康有為或孫中山,都被清政府通緝!有個外國漢學家看過電影後說:其實改革與革命兩者看來沒有不一樣!他一毛不拔,你跟他拿一毫或五毫都沒有分別。」

群眾是愚昧的。歷史上的執政者都愛宣揚簡單信念,膜拜烈士聖人,未嘗不是另一種「成功爭取」:「孫中山才做了多久的總統,但看看今天我們對孫中山的吹捧,是否又擺了另一個虛君出來?其實人們還是需要一個無權力的皇帝嘛,孫中山才握過多少實權呢?但是一個國家,總要相信一個信念,國家的存在需要有一個根據。康有為當年甚至想把儒家變成孔教,他認為西方國家的成功,在於有宗教。任何團體要存在,都會相信某一種神話,如果有個革命烈士為我們做了這麼多,是否要尊重這件事呢?」歷史是勝者為王的遊戲。一百年來,辛亥革命已被罩上了神聖光環,奉在神枱上供奉多時。「其實辛亥革命不是那麼乾淨的,滿洲人在太平天國時,死了數百萬人,那其實是漢滿衝突。到清末只剩400-500萬滿洲人,民初,只剩200多萬,這中間可能有人為逃避追殺,隱姓埋名了,但一個少數民族被殺了一半,你說嚴不嚴重?康有為預測過革命後中國會大亂,他的疑慮是正確的,但是否用他的方法就能解決?也不一定。」所以問陳耀成是贊成革命或改革,他也答不上來。

前衞社會主義者

戲中提出另一令人對康有為重新評估的,是康非但不老古董,他還十分十分之前衞,他撰寫《大同書》(1902),全書共10部︰包括入世界觀眾苦、去國界合大地、去級界平民族、去種界同人類、去形界保獨立、去家界為天民、去產界公生業、去亂界治太平、去類界愛眾生、去苦界至極樂。康有為的思想超前,他提出去掉國家,以「世界政府」管理全球,他是個前衞的社會主義者,一個真真正正的左派,提出財產公有制,他甚至在110年前就提出贊同同性婚姻。

「康有為給我的啟示,是現代人關注所謂『身份的政治』,譬如對女權、少數民族、同性戀的看法啦,甚至對美國華僑的看法,他在大同書中甚至是建議男女以『交好之約』代替婚姻(每年續約一次),甚至是同性戀也可立交好之約,這在今日西方社會也還沒追到!甚至美國的同性戀婚姻,也不是全部州接受,他的確是好前衞。」

《大同》內容複雜,它既像紀錄片記述歷史,又有創作(戲劇)部份。「當初我是想拍紀錄片。但如今一些紀錄片也會有個人演出。開始時,我以為自己拍一套很容易拍的戲,但當拍到康有為知道翁同龢死,那我知道不能不提百日維新了。商務的編輯向我提過,很多人都不知道康有為是甚麼人,那我這套不能不是傳記片吧!」銜接不同片段的,是一段段舞台劇式的電影片段,康有為由廖啟智演出,女兒康同璧由陳令智扮演,這個表達方式,被李歐梵等影評人大讚有原創性,但陳耀成坦言是因資源不足:「戲中兩條線:有康有為同康同璧,又有戲中戲;另一條線,是紀錄片,這中間又包括江青與中國歷史的關係。在有這麼多的要求下去做,其實好多創新,都是因為現實條件下去變,有云Necessityisthemotherofinvention。」

兩個中國第一女子

電影中段訪問江青(不是四人幫江青),再由江青替電影作旁白。江青是50-60年代邵氏演員,後到歐洲發展現代舞,被譽為中國現代舞先驅。導演以她這個「中國女子第一人」,與康同璧(中國第一女權分子)作對照。

《大同:康有為在瑞典》

放映時間:12月7日9:50pm、11日1:30pm、12日5:30pm及7:40pm、13日9:50pm

放映地點:AMCPacificPlace(查詢: http://www.amccinemas.com.hk)