今年是太平天國金田起義的一百六十周年,金田起義之年是1851年,這一歷史事件令人懷念起太平天國的歷史專家簡又文先生來。

我只和簡先生見過一次面,談過一個問題。這事得由梁羽生談起。梁羽生是簡又文的學生,是廣西蒙山縣人,金田村就在蒙山境內。抗日戰爭的年代,簡又文因日軍的侵華佔港而從香港走避到廣西,先到桂林後到蒙山,結識了梁羽生的家人。抗戰結束,梁羽生隨簡又文到廣州,進了嶺南大學讀書,畢業後進了《大公報》工作。後來為了一塊碑石,去說服簡又文獻給國家,要我陪他到九龍塘的簡家「猛進書屋」進言,替他壯膽。其實簡又文早有此意,用不着我們勸說。碑石在廣州,他同意寫信給住在廣州的女兒鋼琴家簡華玉,獻出這一塊巨大的碑石。

中國歷代相傳,這十幾個朝代,是唐、虞、夏、商、周、秦、漢、晉、隋、唐、宋、元、明、清,晉隋之間,還有宋、齊、梁、陳、北齊、北周這六朝。這塊碑石為隋碑。廣東現存的隋碑共有四塊,以劉猛進這塊碑石最早,因此是廣東現存的最早的一塊古碑。「天南金石貧」,這是廣東現在能保有的最早的一塊碑石了。它的可貴,就在於這樣的一個最早。這塊碑石的正式名字是「前陳散騎侍郎劉府君墓銘」,簡稱「劉猛進碑」。因為碑石的主人就名劉猛進。他是陳朝的官,活到隋朝才死。

這塊碑石出土於1906年(清光緒32年)的廣州。一度流走到上海,最後落到簡又文手裏再回到廣州。有人說它到過香港,其實不然,它始終在廣州的簡家。並沒有隨簡又文來過香港。簡又文深愛這塊碑石,把自己的住處命名為「猛進書屋」。後來他遷居香港,又把在香港九龍塘的住處也命名為「猛進書屋」,但碑石卻在廣州,未來過香港。

他喜愛嶺南畫派掌門人高劍父的畫,收藏了成百幅,就把廣州的寓所的一部份命名為「百劍樓」。梁羽生後來與金庸、陳凡二人合寫的專欄文字取名為「三劍樓隨筆」,可能因這「百劍」而來,可惜已不能起梁羽生於地下而問之了。儘管「百劍」是藏畫,「三劍」是作文,但這後來的「三劍」卻容易使人想到先前的「百劍」。

簡又文一點也不在乎劉猛進這個千多年前死鬼的名字來命名自己的住處、書齋,這很符合他一點也不在乎與帶有死人意味的名號來做自己的筆名。他有一個很怪的筆名「大華烈士」。烈士者,先烈志士也,是人們對逝去的英雄志士的尊稱,最有名的「黃花崗七十二烈士」就是英名垂宇宙的革命先烈。烈士是帶有死亡色彩的稱呼。簡又文卻把「大華烈士」當做自己的筆名。原因就在於他是把俄文的「同志」的發音「托娃維希」利用上了。大華烈士就是同志的意思,可見他是不避左傾幼稚之嫌的,這也顯出了他的一點幽默。

他在上海、香港辦過《逸經》、《大風》這一類提倡幽默的文史雜誌。「大華烈士」也就正好顯出了他的幽默。但他的有關太平天國的著作,如《太平天國全史》之類,他還是用他的本名簡又文的,只有在幽默文章,如《西北東南風》之類,才用「大華烈士」這筆名。

那天在九龍塘的「猛進書屋」裏,很容易就完成「這一獻出碑石的談話」。那是1972年的一天。不久以後的某一天,梁羽生突然對我說,真是怪事,中央社發出了一條消息,說簡又文把劉猛進碑送到台灣去了。他說,簡又文不會這樣騙我們的。又過了一些時候,梁羽生開心地向我說,劉猛進碑已經送到廣東博物館了。這塊碑石根本就沒有離開廣州,到過香港,怎可能經過香港,送到台灣。不知道中央社為甚麼要亂發消息。

簡又文不僅是太平天國歷史的專家,也是廣東文物的專家。他如此這般重視劉猛進碑就是明證。他在香港,舉辦過廣東文物展覽,出版過三大厚冊的《廣東文物》專刊,後來又出任專案成立的廣東文物館的館長這官職。

他還擔任過國民政府的立法委員,馮玉祥的西北軍的政治部主任。他的專欄文章《西北東南風》第一部份西北風就是記錄在西北軍中的趣事。東南風則是記載廣東、港、澳以及海外的佚聞。

簡又文對「大華烈士」在《西北從軍記》中解釋說,「那時,軍中已有蘇俄軍事顧問及不少『共產黨』與左派分子(有從蘇聯回來的),因此『大華烈士』即俄語『同志』。這一名詞已流行於軍中,以此互相稱呼,方見時髦。有時隨華文習慣,簡稱我為『簡大娃』,不由我不應,或問『大華烈士』譯名不妥,明明是活人,何以稱為『烈士』。即答曰:豈忘卻古文的『烈士暮年,壯心未已』之句乎?然則烈士不一定是猛鬼也。」烈士而有暮年,當不是死人,而是活着的有壯心的人。

梁羽生去勸說簡又文獻出劉猛進碑,多少擔心是奪他的心頭至愛,會引起他的反感。其實簡又文對梁羽生是大有好感的,簡又文在他的《西北從軍記》中,有這樣的一段文字:「我在蒙山欠下陳家、陳族的債,全部償還給文統(梁羽生是筆名,陳文統是他的本名)!如此、如此,恩恩相報,代代繼承。四年後文統畢業嶺南大學,以文學士學位,擅文學。其後,來港從事文字創作為生,出品暢銷,蜚聲海內外。」可見他對梁羽生深有好感、深為欣賞。梁羽生對他的顧慮是多餘的。

四十年過去了,簡又文的兒子簡幼文醫生和夫人高陵珠於今年11月專程從美國回到廣州去探望這塊劉猛進碑,欣賞這曾是他們傳家之寶的碑石,依然光彩照人。

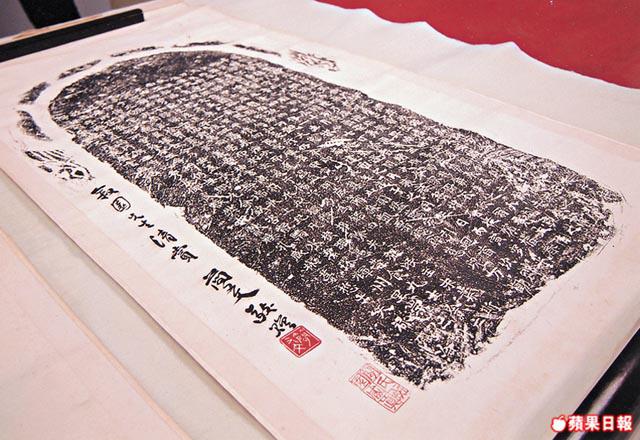

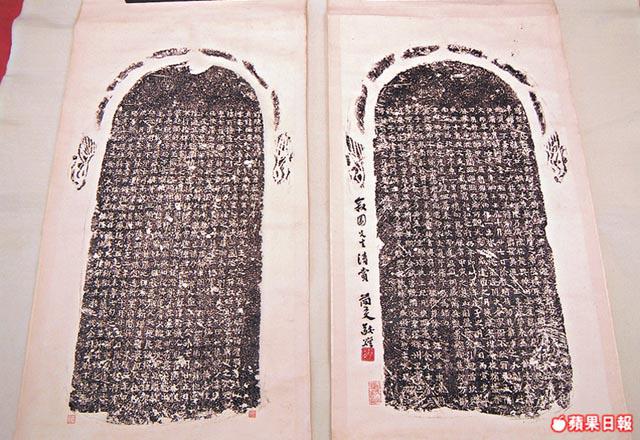

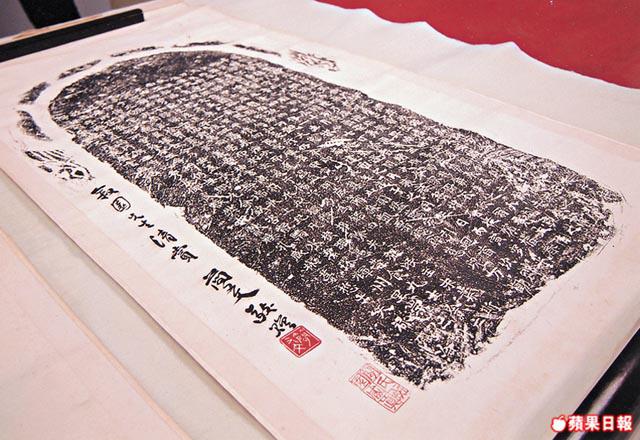

劉猛進碑簡介

劉猛進碑全稱「前陳散騎侍郎劉府君墓銘」,無撰書人氏。該碑碑文無記載立碑時間,簡又文著《劉猛進碑考》綜合他說,詳加辨證,考為隋大業5年(609年)11月立。

碑石高0.81米、闊0.46米。石上方作半圓形,陰陽兩面各雙龍環繞,龍首分左右下垂,突出石邊。碑文分刻兩面,正書,志陽17行,行31字,志陰16行,行亦31字,凡979字。該碑記錄了劉猛進祖籍,祖、父名及任職情況,以及劉猛進任官情況,還有陳、隋間廣東歷史地理資料,在廣東碑刻中是十分寶貴的。民國7年(1918年)《番禺續志》有碑文著錄。

據廣東博物館研究員朱萬章介紹,此碑具有三項價值。一是文物價值,廣東傳下來的碑很少,漢晉的碑近乎沒有,元朝傳下來的是鳳毛麟角,三大隋碑是廣東傳世最早的碑,而《劉猛進碑考》保存得最好,反映當時廣州的民生、民俗。二是書法價值,廣東書法追溯到秦漢書法,但有文獻記載的,目前只能追溯到這塊隋碑,它是楷書的代表,介乎行書與楷書之間,由此可看出碑文的書法與北方初唐四家虞世南、歐陽詢,書風一脈相承。三是具有不可比擬的經濟價值。

《南方都市報》