【本報訊】香港大學引入「深層光相干性斷層造影」技術,提升眼底檢查的清晰度,可顯示傳統技術看不到的脈絡膜。新技術讓醫生更掌握黃斑點病變病人用藥後反應外,也可揪出易與黃斑點病變混淆的「瘜肉狀脈絡膜病變」患者,及早對症下藥。

記者:陳凱迎

眼球由外至內可分為鞏膜、脈絡膜和視網膜三層組織,鞏膜即是眼白位置,視網膜負責影像接收,脈絡膜則是眼球內最多血流量的地方。

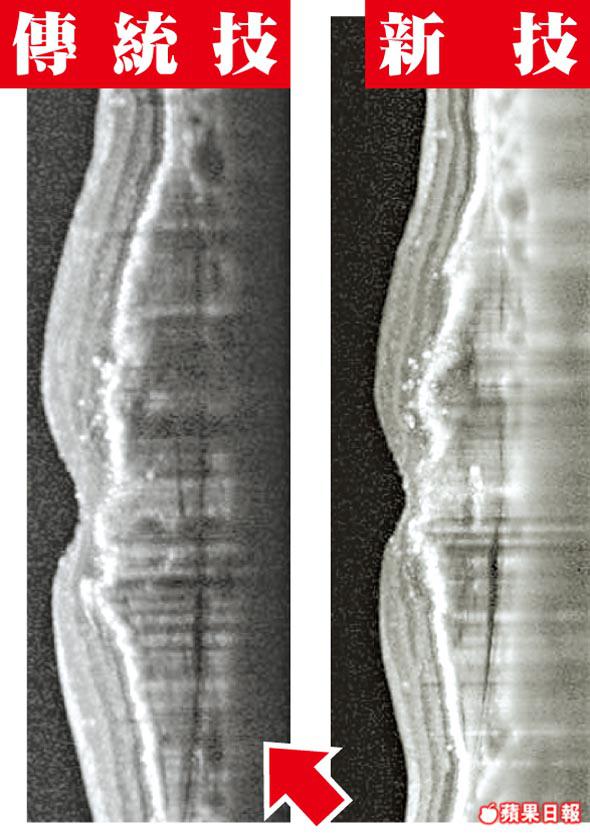

港大眼科研究所臨床助理教授王逸軒表示,俗稱「眼底檢查」的斷層造影技術,由眼球前方拍攝,傳統技術只可拍到視網膜的影像,脈絡膜的影像卻模糊不清。新引入的「深層光相干性斷層造影」技術,跟傳統技術使用同一款機器,但卻可透過調校電腦程式,提升影像清晰度,連脈絡膜影像都清楚反映。

可評估用藥後反應

王說,黃斑點病變病人的脈絡膜近黃斑點位置會有一個泡膜,導致影像扭曲變形。新技術可清楚反映泡膜內是否有異常增生血管或纖維組織,「醫生可以睇到用藥後個泡膜內嘅唔正常組織有冇減少,去評估病人嘅治療反應,從而提升治療效益」。

王指,黃斑點病變中有兩成病人屬於由血管增生造成的「濕性黃斑點病變」,病人因血管過份增生導致有液體從血管滲漏,影響視力。

由於傳統技術不能清楚拍攝脈絡膜影像,醫生以往倘發現病人眼底有血管滲透情況,便會介定為「濕性黃斑點病變」。但王指,使用新技術後,半數被介定為「濕性黃斑點病變」的病人,原來罹患另一種名為「瘜肉狀脈絡膜病變」的毛病,病人脈絡膜會有一個外形如瘜肉的不正常血管瘤。

雖然上述兩種疾病可使用同一類藥物治療,但王表示,「瘜肉狀脈絡膜病變」患者也可透過激光治療,令血管瘤縮小,減低復發機會,故透過新技術及早揪出這些患者對症下藥,對病人也有好處。

現時公立醫院只有瑪麗醫院提供「深層光相干性斷層造影」技術,屬視網膜專科的個案接受此技術檢查毋須額外收費,普通眼科診症新症和舊症則分別要額外付費100元和60元。