人人都叫他狂人。

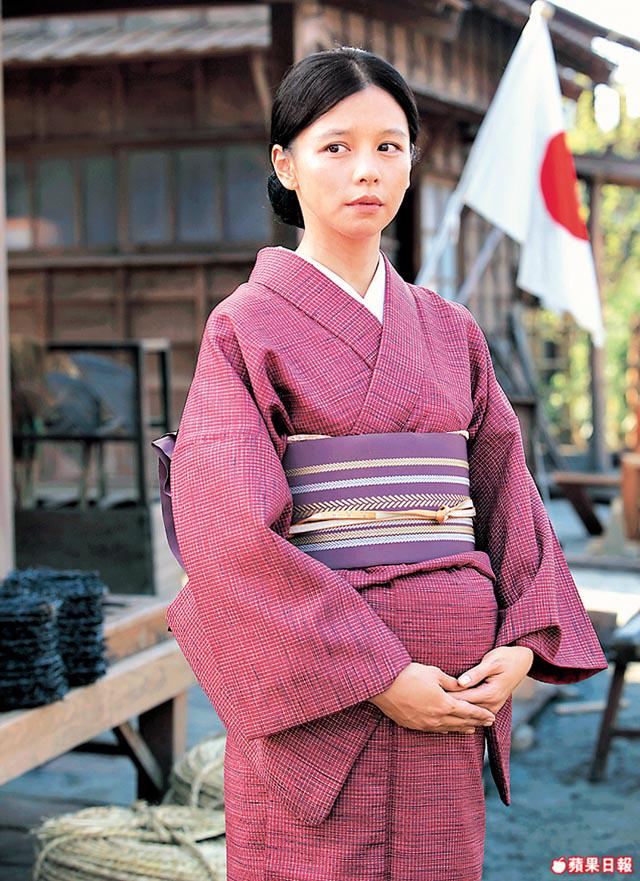

近40歲才拍第一部電影《海角七號》,沒資金,他傾家蕩產,舉債五千萬完成,結果票房奇蹟地達五億多新台幣,破盡紀錄後,他把全部獎金又投進去拍《賽德克.巴萊》。更瘋的是以台灣市場為主的《賽德克》全片講賽德克語/日語,半句國語都沒有!主要角色都是素人演員,主角林慶台更賽德語都不會,背台詞之餘,還要他演戲!

記者:何兆彬

訪問攝影:陳盛臣

「我還蠻商業的」

魏德聖認為電影的作用是「補償人的心靈」:「我不是電影科班畢業的,我不懂那個鏡頭代表甚麼意義……所以台灣有些影評人覺得:奇怪,魏德聖拍的電影,完全沒有規則,照理說要LongShot的時候,這樣觀眾才感動,他沒有!這樣的電影還賣錢!但我覺得不會呀,我還蠻商業的。」

華語阿凡達

戲未籌足資金就開拍,注定是場豪賭,賭注七億,其間資金斷斷續續,陸續傳出「停拍/爛尾」的傳聞。魏德聖豪情壯語:「已經沒有退路了,唯一選擇,就是把作品做到最好。」雖然每次拍片都準備好粉身碎骨,但就此認定魏德聖是個賭徒,未免武斷,戲中他藉莫那父親教導:「莫那!別急……好獵人要懂得安靜等待……」拍第一部電影,他準備了近20年,拍《海角七號》其實是為了籌錢拍《賽德克》!

《賽德克》來港以「華語阿凡達」為宣傳語,魏德聖坦言只是宣傳,讓不理解「霧社事件」的港人更易代入。籌備期間,看着同樣講抗爭的《阿凡達》上映,有否感覺被吃了頭啖湯?「其實當初我看到《阿波卡獵逃》(2006)時,嚇了一跳,大家同樣是打獵然後被攻擊,『天呀,我的劇本被拍了!』還好看完了,大家角度不一樣。它到了最後,顯示一個新時代的來臨……我喜歡這部片,但恨怎麼先被拍走了,哈哈!」至於《阿凡達》他說也喜歡,「只是它很聰明,他把發生在地球的東西都換到外太空,大家都沒得批評了,都不能罵它。它也是在呈現文明跟原始的價值觀。我們呈現的是歷史,挑戰比較大,評價較極端。而且,《阿凡達》沒有直接挑戰到我們挑戰那一塊──回到歷史,回到仇恨的原點。它美的效應,會比反省的效應還大。」

換言之,魏導也覺得荷李活電影太套路了,角色永遠忠奸分明──地球人幾乎都壞,外星人都好,「對,因為大家都這樣子拍,所以我不想那樣。」但《賽德克》始終是套商業電影,視角一直在原住民及日本人中間遊移,難拍得多了……「難拍,觀眾又難理解!但是,沒關係呀,電影就是給觀眾多一點選擇,如果每一部電影大家一看就猜得到的話,那麼電影的價值就只有兩個小時,但如果電影有挑戰到你的思維,你重新去思考事情,那麼其價值可能是十年,甚至一輩子。」

先顧好自己的票倉!

資金未籌足就開拍,會承認自己賭性強嗎?「這樣說,好像也是有啦。很多人不了解為甚麼我一定要拍,其實當初我寫劇本是因為好奇,寫好時我想:不知道我這一輩子有沒有能力拍出來!後來才覺得這是有可能完成的,越跟人家講,我就越覺得這是個好故事,別人也同意,但同時有人質疑你:你又不是原住民,為甚麼要拍?台灣電影就是這麼小,你何必去弄這麼大?」

「越被質疑,我就越想做,越想證明給別人看。但背負的包袱越來越重,特別是《海角七號》之後,大家都以為全台灣的電影就在你身上,你會好想趕快把包袱丟下來。」他越講越小聲,但越來越坦白:「其實剛開拍是衝動,按理說沒有錢不做是對的,但那時候,急着想要把這包袱卸下來。」電影史上,好像從沒有導演第一部電影成功了,但拍下一部,還是把自己處於這麼隨時粉身碎骨的狀態……「拍《海角七號》的險應該是要冒的,我已經40歲了,再不冒險,我這輩子就沒了……但拍《賽德克》是不想被別人說我是做白日夢的人。」結果,台灣片由十年前票房只有100萬新台幣就算好,變成今年億億聲:「2001年,所有台灣電影加起來,總票房是1,000萬。也就是說,過一百萬就可以開香檳了!」那這十年到底台灣電影走對了甚麼?「先在意自己的市場!《海角七號》之後,大家知道,台灣的內需市場是很夠的。以香港為例,七百萬人口,每一個都是有!效!票!因為大家離電影院很近。台灣2,300萬人,至少有1,500萬人是有效票,那我怎麼拍給這些人看?《海角七號》做對了一件事情,它是拍給台灣人看的。」會覺得港產片少了港味嗎?「現在少了,以前很道地。也許香港的創作者,應該也去思考香港的需求。我念書的時候,都看港片,以我這幾年的經驗說,不要忽略本地的觀眾。台灣的選戰都說,第一個要做的是:先顧好自己的票倉,再去挖別人的票倉!」

輸去身體,贏得靈魂!

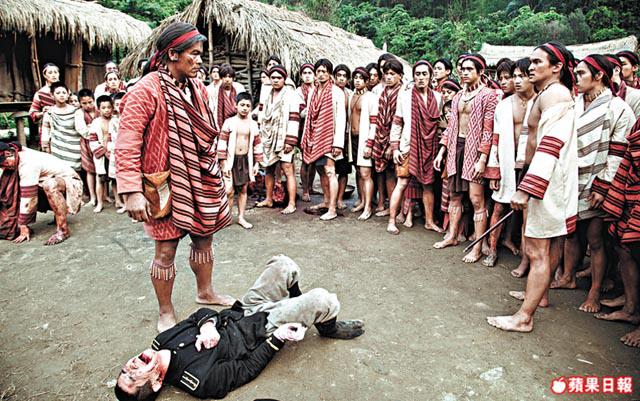

《賽德克》的意識十分爭議,有人問:既然抗爭必死,賽德克人何必抗爭?魏說賽德克人根本是求死,而非求生。他的視角,從來都放在於宗教/文化上的衝突,這其實戲中早就說明了:「賽德克巴萊可以輸去身體,但是一定要贏得靈魂!」

當初接觸賽德克文化,緣起是看到邱若龍的漫畫《霧社事件》,魏說,當時因為不喜歡大家都用同情的眼光來看原住民,「我發現,這是一個驕傲的族群,為甚麼我們會同情呢?」他本來以為「霧社事件」是一個弱勢族群,被另一個族群迫到無可奈何,才作出反擊。但發現不只是這樣,「我看到的是文化、信仰上的衝突,我們必須要執着於自己的信仰,去執行我必須執行的,而不是我要你同情我,所以我才要反擊。」他解釋,台灣被日本侵佔,是在1895年甲午戰爭之後,「那個時候原住民反擊是正常的,但到了1930年,所有的武裝反抗都變成地下化,但山上卻爆發武裝抗爭,為甚麼?因為累積了30年的文化衝突,因為你已經佔入我家了,你是老大,只要你告訴我我的信仰是最糟糕的,我一講就會被打,所以不講。但當你把我欺負到極點,把我滅到快要消失的,我要告訴你:我相信的是最美的!」

這麼說來,觀眾根本不需要把它當歷史電影來詮釋,「傳統講歷史,每一部都一樣,經常用好人跟壞人,對與錯,但沒有人站在一個更高的角度去看。我跟別人講霧社事件,我會說:一個信仰彩虹的族群,跟一個信仰太陽的族群,有一天在台灣的山區碰面了,他們為了彼此的信仰而戰,但是他們忘記了,他們是站在同一片天空之下!其實彼此本來都追求一個死亡的美。不管你信仰甚麼,如果你今天一定要死,你一定會選擇一個最高層次的死法──很多明星不就這樣嗎?得癌症了,我快要死了,臨死以前,我要辦一場演唱會,達到我生命中的最高價值。日本人也一樣,我今天非死不可,我要像櫻花一樣瞬間綻放。賽德克人臨死,就要為我的土地戰鬥。大家信仰都是要一個最有價值的死法,只是死的方式不一樣,然後我們就說是敵對的。為甚麼?」

為甚麼拿香是錯的?

「如果你的文明是要我們卑躬屈膝,那我就讓你們看見野蠻的驕傲……」

但電影的結尾,導演還是選擇了賽德克族相信的就是事實嘛!「但我也不要去醜化日本人的角色。由戰爭發生,到戰爭結束,我是統統放到文化衝擊的角度上看了,但講故事方面,我是站在獵人的角度去鋪陳細節。這電影最常被批評的,也是我最想解釋的東西,是所謂英雄,他一定有瑕疵呀!英雄不需要是完美的!而壞人也不一定天生就是壞人呀!我希望能呈現人物的陰暗面及光明面,還有他矛盾的角度,做也錯,不做也錯!那到底我該怎麼做呢?歷史上的大人物,面對的角度都是做也錯,不做也錯。當我必須要付出代價時,我要選擇:我要怎樣死!活着的時候,我要怎樣活。」

魏德聖出生於基督徒家庭,從小信教,但籌拍《賽德克》讓他深思宗教問題,「在寫這個故事的過程中,對自己的宗教更寬大了。因為我出身就是教徒,大家會一直跟你講:不可以怎麼樣,不可以怎麼樣,沒有說原因的,只是跟你講『不可以拿香拜拜』,甚至有些教徒說不可以吃豬肉,聖經說牠是髒的!劇本寫完,我開始對這個有思考,為甚麼拿香是錯的?祂只說不可以拜其他的神,那我去拜我的祖先──只是追思,為甚麼是錯的?我開始有反擊。」他考究這問題,才發現以前的人教育不高,所以必須要用教條,因為解釋不了太多。「但現代知識水平高了,不可能用這種教條,我的理解是:拿香是可以的……」可是你這樣講就一定被攻擊了!「我管他!像我拍這個案子也是一直被攻擊。可是我的信仰是大的,你要把我的信仰縮小,已經不可能了。以前的教會系統,有點像是政治系統,結果不斷的用教條,就把信仰狹窄化了。」

彩虹橋永遠的獵場

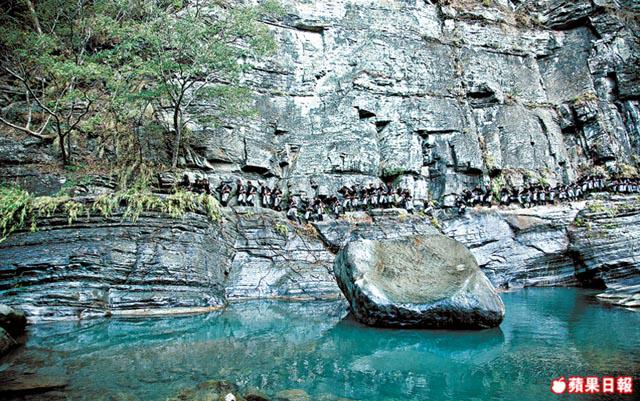

「孩子們,在通往祖靈之家的彩虹橋頂端,還有一座肥美的獵場!我們的祖先們可都還在那兒吶喊!進入彩虹橋,進入祖先永遠的靈魂獵場吧。」為了宗教,人類拼了性命,但幾十年過去,一切又隨風消逝。

身為教徒,魏可會認為以上種種是由於基督教排他性太強?「對。所以我常常跟我媽媽吵架,我問為甚麼為甚麼,她就嘆氣:『這個孩子,已經離開教會了。』不,我相信上帝,但我的神比你的大!」你這樣講,就已經會被一些人攻擊為魔鬼了,「所以我很少發表這個言論,那些人講不通的。像霧社事件,我講給懂的人聽,不懂的人我就不講,我不想挑戰你,你有你的想法,我尊重你,但我不能認同你。」

歷史上,賽德克為宗教而戰,他們相信祖靈,相信人為土地而戰,方能成為「賽德克」(真正的人)。但不過是短短80年,現在大部份賽德人都變基督教/天主教徒了,演莫那.魯道的林慶台本身就是個牧師,演這角色可會有壓力?「原住民的最大障礙也在這裏,原來他們的信仰就是祖靈,但日本人來了,強制他們不能紋臉、不能出草,祖靈線已經被磨滅一半了。國民黨進來的時候,也是順着日本人的做法。而那個時候,教會也隨國民黨進來了,當時原住民比較窮,教會的牧師給他們那大的愛心,你來,就有麪粉可以領回去,基督教天主教慢慢取代了他們本來的信仰。」當時教會傳教開放積極,山上的牧師甚至學習族語,「原住民第一次被善待,所以覺得上帝是愛他們的。但是他們打獵的時候,還是習慣用祖靈的方式來祭拜,可是,對上天的禱告,跟對祖先的禱告混擾了,慢慢到最後,祖靈跟上帝好像變成同一個『人』了。我有個朋友,他爸爸是基督徒獵人,他問爸爸,為甚麼你打獵還會做那些動作(拜祭),老人家說:我不知道呢,我打獵的時候,上帝常常會打亂我的思考!但慢慢,原住民也在裏面找到一個平衡點。」

魏導早就公佈,只要《賽德克》賣座,他會開拍《台灣三部曲》,如今電影票房破七億,他說先休息一下,「但劇本我早寫好了。」這麼快?他有點不意思:「欸,你不知道,過去20年我真的沒事做,是真的游手好閒。」其實獵人不是無事做,他一直在準備,在等待。

*《賽德克.巴萊》上映日期:

上集:《太陽旗》(11月17日)

下集:《彩虹橋》(12月1日)