香港由漁港化身為國際金融城市,經歷100年歷史,本地成長的港人進入第三代,過去有個家背承是傳統中國人理念,不過第三代港人在風高浪急的樓市渦輪中,已經無法由自己作主。

老樓年近半百,可說是香港土生土長的第二代,上一代由於居住環境狹窄,先顧住份工,之後才會諗間屋。在打工的地方留宿,一直也沒有自己買樓的念頭,直至兩餐溫飽及累積了積蓄,才開始有買樓防老的想法。不過,那時亦沒有投資的概念,只是希望在晚年有一個「竇口」,及至82年中英聯合聲明主權回歸內地時,留港的港人更視物業為最大的資產和財富。

當普及教育施行及打造金融中心創造大量就業機會後,第二代港人學會了投資,以槓桿原理把財富滾存,那時投資市場歸邊,雖然波幅極大,但亦有令不少港人白手興家、轉買物業收租致富的例子。

不過,好景不常,樓市經過黃金20年後(80年代至90年代末),卻碰上亞洲金融風暴,這一役令不少人的財富蒸發九成,逾10萬個家庭淪為負資產,20年樓市起跌足以見證「成也物業、敗也物業」的痛苦歲月。

工資增長追不上樓價升幅

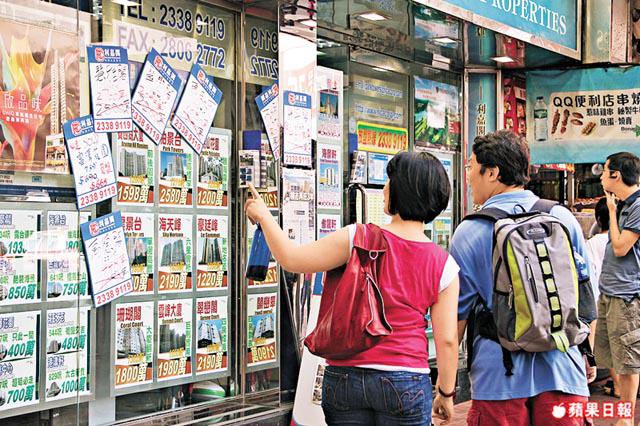

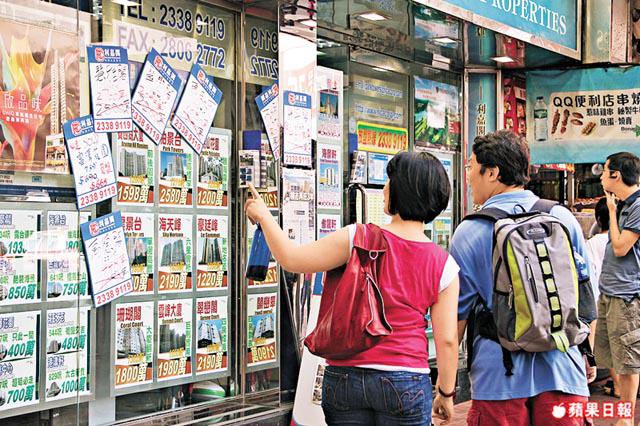

作為國際大城市,所換來的代價很大,除了國際經濟環境波動時,投資風險增加外,亦造成社會上貧富懸殊差距,第三代香港人面對工資增長難追及樓價增幅之時,香港寶貴的土地資源,被海外富者侵入,拖長了本地人置業之路。

樓價究竟會下跌到何時,暫時實在難以判斷,不過多個龍頭屋苑成交價跌幅加深,距離到底仍需要一些時間,用家若此時入市,必須計算清楚手頭現金和供款能力。

有真正需要自用者,在跌市中雖然隨時也有機會找到筍盤,但要審慎評估當樓價橫行兩年的時候,本身是否有足夠防守能力應付,而當外圍因素未解決之時,亦要提高防險意識。

最近領跌的二手屋苑,多為藍籌龍頭屋苑,如沙田第一城、康怡花園和海怡半島等,這類具指標性屋苑若跌幅開始收窄,成交回升亦是樓市回穩的時刻。

劉兆昌

http://www.HKLau.com