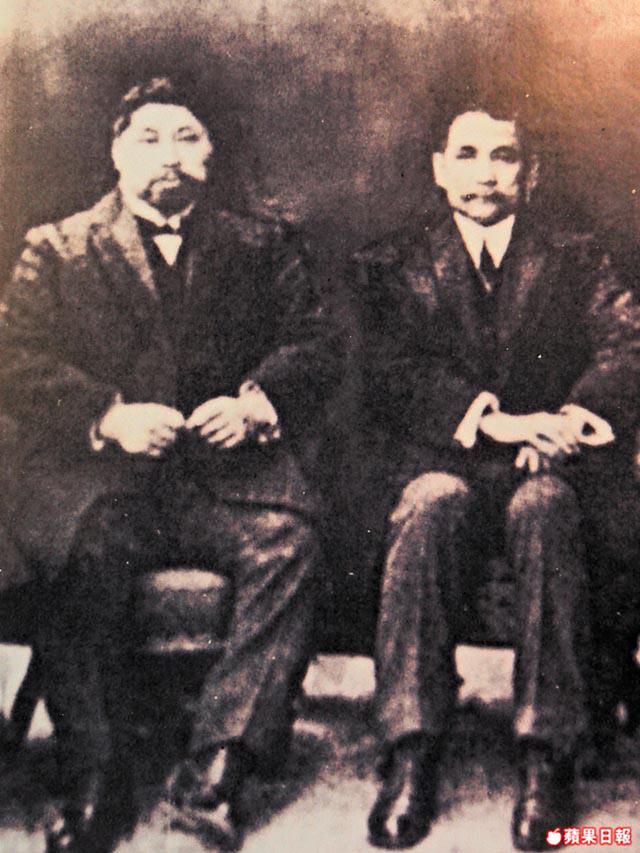

《辛亥百年》120年前,中環擺花街、歌賦街一帶,總有四個愛國憤青的身影。他們來自中產家庭,出入西菜館和商號,揚言反清逐滿,倡議民主共和。別人視他們為激進分子,稱之「四大寇」。誰也沒想到往後20年,他們真的把中環變成革命基地,推翻滿清。

其中一個憤青是孫中山,後世稱為「國父」,共產黨曰「革命的先行者」。

最近每逢周末,中環多了一批導賞團,在老街尋找先烈足迹,回首起義歷程。時至今天,千年帝制瓦解,獨裁專權不倒。這趟革命之旅,走了一百年,仍看不見盡頭。

記者:白 琳

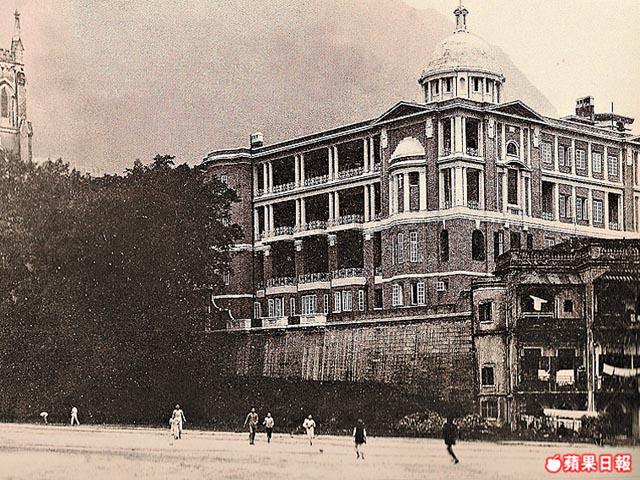

辛亥革命百周年帶起導賞熱,天主教正義和平委員會上月至今舉辦15團,參加者有一家大細、港大學生和中西區居民,路線包括孫中山史蹟徑景點,也藉多個中環地標介紹革命時的政治局勢。

港英當年防革命 酷似23條

百年前,終審法院門前未有長江中心,是讓市民踢波的「公共空間」,後方政府山是港英政府核心地帶。當時港府恐防革命黨出亂子,驅逐革命黨人,更頒佈法令,禁止在港宣傳反清革命,條文酷似百年後的23條:「凡印刷、出版或銷售、發行有關旨在煽動中國動亂的報紙、書籍或其他出版物,均屬違法。」當時革命黨人走法律罅,把革命字眼改為「推動中國民族主義」或「光復中華」。

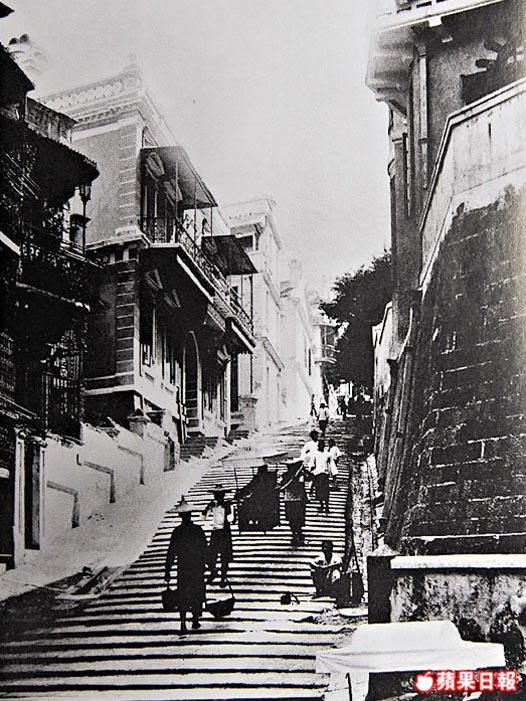

經過百年洗禮,老街門牌號碼是革命遺址唯一記認。從政府山沿皇后大道中走上蘭桂坊,可見和記棧原址。革命黨人以鮮果店為掩飾,在此策劃1903年廣州起義,向西鑽進士丹利街,本港首份鼓吹革命報章《中國日報》舊址在陸羽茶室,由四大寇之一的陳少白創辦,報社也是黨人聯絡及隱藏軍火處。和記棧與《中國日報》均由富商李紀堂出資。

沿登山電梯經擺花街轉入結志街,百子樓陰暗小巷盡頭是楊衢雲創辦的輔仁文社舊址,即興中會前身。歷史博物館顧問鄭寶鴻形容,百子里一帶隱蔽卻四通八達,方便異見分子活動,「百子里有兩條路,出擺花街行落砵甸乍街,再去威靈頓街、上堅道,乜都得。以前中環一棟唐樓住10伙人,華人互相掩護,天台全部互通,英國差人都唔知點查」。

與百子里一街之隔的擺花街2號與歌賦街8號,是昔日的杏讌樓西菜館和楊耀記商號,後者是四大寇之一楊鶴齡的祖店,一樓為眾會之所,四人常結伴往返兩處,密談革命大計。

「革命唔係講就得。」珠海學院香港歷史文化研究中心主任蕭國健指出,革命條件是支持者眾、財政充足和具備軍事知識。孫中山在中環結識志同道合的各路英雄,佔盡天時地利人和。

「家倡議民主就要收監」

惠州起義失敗後,楊衢雲匿藏結志街52號,教學期間遭近距離三槍擊中,翌日不治。港英政府其後發現行刺者陳林與李桂芬由滿清政府所派,李在港被判環首死刑。蕭國健翻查史料,確認陳林殺楊後回廣州覆命獲賞官階。粵督遭港英政府施壓,遂在陳的枕頭下插贓,誣陷他「通匪」,即時斬首處決。楊死後,同盟會成立,於堅道、普慶坊、摩里臣山道、進教圍及皇后大道設招待所,讓起義失敗的革命黨人匿藏。

科技大學社會科學部副教授成名指出,從中環歷史觀照辛亥革命歷程,即使現今中國表面上改善,但與滿清仍多處雷同:貪污腐敗、極權獨裁、民不潦生,「中共對異見聲音打壓比百年前更嚴重,家只係倡議民主,就要收監」。孫中山與清廷交戰十多年,耐性、策略和團結缺一不可,對港人的啟示乃「滿清唔係自動交個權出嚟,冇可能要利益集團改革」。泛民和港人當藉革命百周年反思如何團結民主力量。

中環辛亥革命導賞路線