1922年創立的香港大學醫學院期刊《啟思》(Caduceus),打開了橫跨香港近九十年的歷史面貌。

昨天的學生,今日的醫生,曾經在《啟思》寫下無數文章,展示沙宣道情懷,記錄火紅或荒謬世代,曾任該刊總編輯的香港大學醫學院五年級學生黃樂孺,花了兩年課餘時間看畢所有文章。浸淫在這片歷史側影裏,他與同樣喜愛研究香港醫學歷史的醫生父親黃大偉,漸漸能夠在有趣的醫學野史中對話交流。

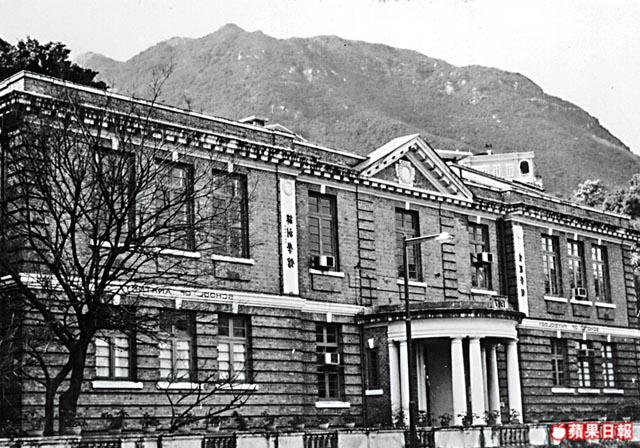

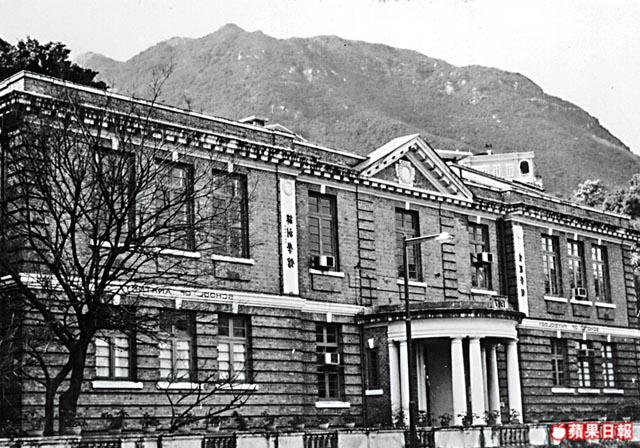

醫生父子黃大偉與黃樂孺一同接受訪問,活數一代一代傳奇醫生。期刊創立之年,正是何東家族的何綺華(Eva)入學之年,她是港大第一位女醫科畢業生。港大陷入二戰之時,醫學院院長LindsayRide一度退到中國大後方重慶,除了參與盟軍救傷工作,也負責接收難民,處理英軍情報。戰後,曾經從軍的醫學院院長,短暫升任校長。

美女醫生為處女發證明書

醫學院裏的教授,1953年畢業的楊紫芝是資歷最深之一。留在港大教超過半世紀,她重視學生,最恨鐵不成鋼。講壇上,梁智鴻喜歡用蘇格拉底的詰問對話,把學生推到牆邊,不能不思索問題。以治療食道癌聞名的內科教授王源美,出名要求高,「Whopassedyourmedicine?Goandgetyourmoneyback!」上課時,他對開了的門,拉起了的簾,特別敏感,最後一個入教室的學生,準會遭殃,「Closethedoor,youfool!」但按《啟思》文章,原來這個教授不太冷,一見人流眼淚心就軟,還會跟學生打賭,說若果輸了:「我吃了那個瘤」。

走出教室,醫學院裏,也曾經有一位醫生大美人,她是著名歐亞混血兒女作家韓素音,老一輩教授都見過她。現任東區醫院急症室顧問醫生的黃大偉,看過改編成電影《生死戀》的韓素音原著小說《AMany-SplendouredThing》,故事骨幹,講述韓素音與來自澳洲的已婚特派記者IanMorrison相戀的真人真事。現實結局,男記者最終在採訪韓戰時身亡。

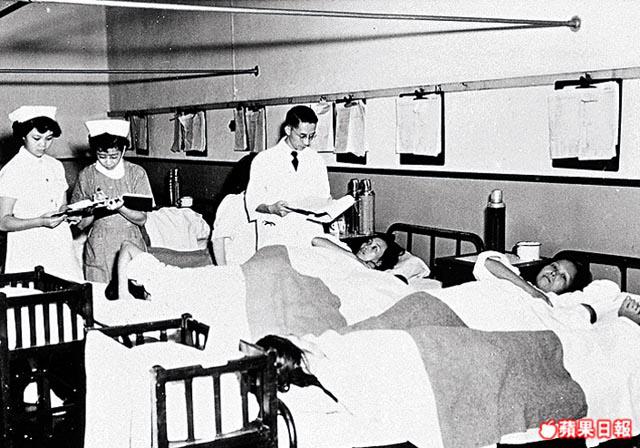

韓素音擁有海外醫科學歷,第一任丈夫離世後,她於40年代末至50年代初來港獲聘為政府醫生,於隸屬港大的瑪麗醫院工作,很快便當了急症室主管。當時正在那裏實習的著名內科教授達安輝(DavidTodd)醫生,不時見女醫生作家在打字機旁寫稿。幾年後,她到馬來西亞定居,其後又與第二任英籍警官丈夫離婚,改嫁印裔工程師,第三任丈夫已去世,她現在獨居瑞士。

以筆名黃歧為月刊寫醫學歷史專欄的黃大偉,綜合香港急症室史料,以醫生觸覺,相信韓素音在小說裏描述醫院發生的人與事,都是真實紀錄。她描述過,有人竟然生吞180支縫紉針自殺,讓百支針,刺在心,這都是半世紀以前的世情與思維。

也有一種根深柢固陳腐思想,在半世紀以來,半明半暗存在着。韓素音寫,五十年代初急症室,竟然要處理這樣的事情:"Manyayounggirlisstillbroughttometobeexaminedbeforemarriage.ManytimesaweekIwriteacertificatebeginning:'I...certifythisgirltobeavirgin.'"(多少女孩結婚前仍然要被送到我這裏檢驗。每一星期,我不知要寫多少證明書,以此開首:我……證實這女孩是處女。)

六十年前,女性在婚姻選擇權較弱的時代,竟然有人要她們驗證處女貞潔。六十年後,現代女性能夠獨立生活、選擇身份狀態,社會又有人會以有沒有結婚這問題試圖把女性圈起來,去嘲笑。有一種無知的男權自大自卑症,不是絕症,但會傳染,不分性別。可悲得連醫生都不會懂得處方。

1980年港大醫學院畢業的黃大偉,相信小說所說的處女驗證工作是真事,以現代男性看來,「當然匪夷所思,難以想像」。他在港大教授急症科,向年輕醫科生引述韓素音這段描述時,每次都會引發哄堂大笑。不同時代與不同地區,觀念與價值不同。他說六十年代的台灣,有重造處女膜的手術,很難相信,現在內地仍有人設法找醫生在這方面造假。

婚姻前的貞潔是個人的自我價值觀,別人不能過問。不過,二十多年前,黃大偉在政府醫院當婦產科醫生時,也處理過少女因為子宮內膜過厚,經血流量過多,必須做挖宮手術止血的個案。女孩的處女膜被冰冷的手術儀器穿破,那一回,他應病者要求,寫了一封醫生信,確認女孩手術前是處女。

社運醫生留案底前程受阻

《啟思》裏,記錄了一篇港大實習醫生被定罪的文章。現在看來,一樣荒謬得令人憤怒。當事人余德新現任香港中文大學醫學院副院長,他平靜地說:「若果發生在今天,這個政府一定倒台」。32年前因為支援油麻地艇戶爭取上樓,余德新在乘旅遊巴準備到港督府請願行動中,於海底隧道香港出口,全車七十多人被警方截查帶返警署,最終11名支援艇戶人士全被定罪。

「當時的公安條例,三人一起往同一目的地,已構成非法集會。」惡法與陳腐的思想,今天看來,可笑又不能接受。著名大律師余叔韶、烈顯倫及陳兆愷同為11個支援者辯護,經幾個月審訊後,最終全被定罪,引起社會極大反響,引至修改公安條例。

有案底,社運實習醫生仍獲准註冊為醫生,醫學專業對他不存歧見,真正的阻撓,來自當時的殖民政府。港大醫科畢業,在醫生荒的八十年代初,是天之驕子。余德新最終能不能當政府醫生?某一天,負責面試醫生的衞生署官員,和一叠厚厚檔案,等着他。社運醫生坐下來以後,官員和顏悅色,一邊翻文件資料,一邊說:「你一向返教會學校(九龍華仁),為甚麼做這種事情呢?」

今天的余德新,已屆中年,可能換了一張臉孔,換不走一顆一心,仍然平靜平凡的追求理想的社會狀況。想當年,年少氣盛,他對面試者說:「就是因為好多人信耶穌,講耶穌,但永遠不會實踐囉!」面試官員面色一沉,把檔案合上,「你可以走了!」余德新走出面試室,最終走不過政府醫院門檻。

那麼說,他不能當政府醫生,不是因為有案底,而是為了「頂嘴」?「當然不是。」往後,他為聯合醫院社區醫學計劃處理職業健康問題。同時間,港大一位教授找他回校加入骨科部門。順利面見教授及相關部門主管後,校方叫他寫信正式申請職位。當時港大聘用的醫生,需由衞生署批准。結果,這一次沒有面試,署方只向余德新發信,「Thereisnosuitablevacancyforyou」。

近三十年來,余德新是工人健康中心的董事,從沒放手。對被剝奪當政府醫生的權力,他從來沒有忿忿不平,相反,他說:「我已經很幸運,得到很多了」。他從不費神為自己爭取甚麼,有能力當非政府醫生,協助有需要低下層,他感到滿足。

皮膚科醫生史泰祖當年因為爭取實習醫生合理福利,最終當心臟科醫生之路受阻,一筆一筆賬,要翻,太多了。香港醫生文章、醫生故事、醫生歷史,在醫生父親黃大偉眼中,他們這一代,還算關心社會,「不是所有人都想做月球人或星球人」(月賺百萬或一周賺百萬的醫生)。他兒子黃樂孺主編《啟思文集》( http://www.med.hku.hk/85caduceus/),已經為香港醫生來時路,所思所想,畫下部份歷史壁畫。

記者:冼麗婷 攝影:韋志滿