港人無論生、死、婚、離,入境事務處都有詳盡紀錄。逾1.7萬本香港最古舊的出生、死亡及婚姻登記冊,原來至今仍藏於該處總部,當中細列職業;所用數字,甚至當時主流死因,都是珍貴的歷史佐證。市民只要掌握一定資料,亦可透過該處「尋根」,追溯至138年前,仍是漁鄉小鎮的香港社會,查找先人的足迹。 記者:馬志剛

該批珍貴歷史文物,現時收藏於入境處的保險庫及微縮膠片室。入境處總入境事務主任(生死及婚姻登記)支援李鄭妙妍,在入境處工作數十載,對生死登記的歷史如數家珍:「《生死登記條例》1872年立法,1873年正式進行生、死登記,1979年轉到入境處負責。」

紅簿記生 黑簿記死

她接受訪問時,展示一本紅皮封面,記載着1875年油麻地區登記的出生登記冊。冊上記載的資料,是反映十九世紀中後期香港社會面貌的一面鏡,登記的父親職業資料,不少是以水手、艇戶為主,亦有屠夫、挑夫等,「差役」就是現時的警察,「唐差」即是華人警察。現代資料記錄靠電腦鍵盤與滑鼠,百多年前的香港只靠兩支筆:「英文用墨水筆,中文用毛筆。」

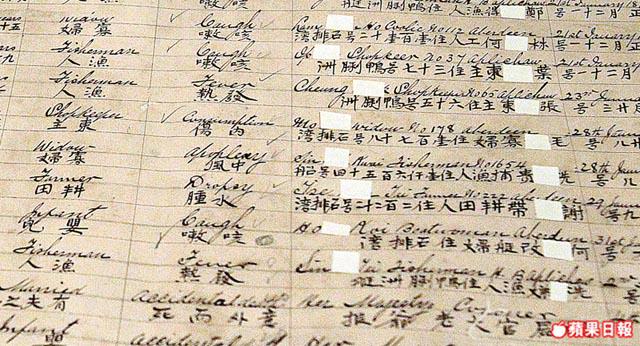

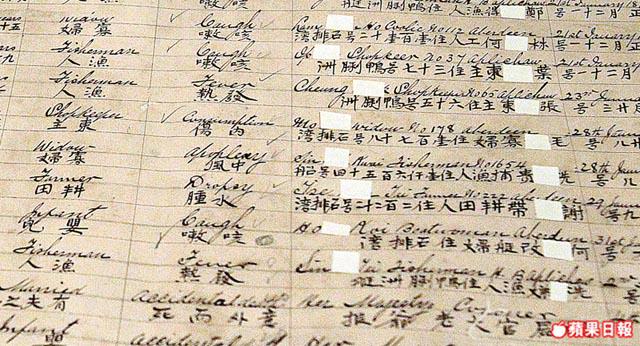

另一本黑皮登記冊,則是1873年至1892年石排灣區的死亡紀錄。死者「故身何因」一欄,居然以咳嗽、發熱和水腫為主。而意外身故的死者,則由「驗屍官大老爺」檢查和申報。此外,當時死亡年齡在10歲以下皆列作「嬰兒」,定義與今日有異。她補充,當時各分區登記完成後,會徒手抄寫一本副本轉送註冊總署備份存檔,而這本登記冊,正是百多年前的備份真迹。

婚姻登記 戰時遺失

除了生死登記,入境處亦藏有本港現存最古舊的婚姻登記冊,最老一張在1945年9月17日發出。惟1875年立法後,至1945年二戰結束後的紀錄,已全數在戰時遺失。目前有關資料已全部數碼化。

李太說,如果市民有興趣「尋根」,只要能提供足夠資料,「譬如姓名、出生日期、父母姓名,出生地點例如邊間留產所」,入境處就可以協助查找相關紀錄。若能提供確實姓名及出生日期,費用140元;如個人資料不能確定,則需繳付680元。

為讓市民進一步了解香港變遷,港台與入境處聯合製作特備節目《半世紀的人和事》,從入境處過去50年的角色和工作,娓娓道出香港歷年發展,今晚7時半在無綫電視翡翠台播出。