百部不可不看的香港電影──單看標題,已知夠爭議性,總有人問:「點解係呢100套?」你問得,就代表他們成功了,其實惹起爭議、討論,才是戲肉,香港電影在世界的地位,多多少少是由外國影人討論中提升及奠定的。這個由香港電影資料館十周年引發的影展,由 月起橫跨兩年。來,一邊撲飛,一邊拗!

記者:何兆彬

訪問攝影:劉永發

蘋:蘋果

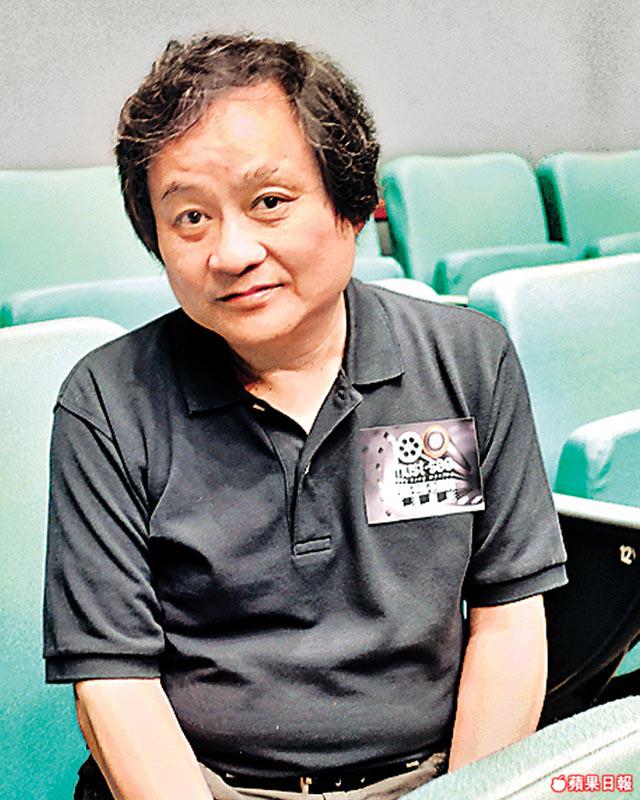

蒲:蒲鋒(電影資料館研究主任/推選小組成員)

何:何思穎(節目策略/推選小組成員)

殿堂的意義

蘋:想先了解這次活動的推選過程?

何:最初我們本想選50套不可不看的電影,但每人選出50套後,加起來就百幾套了,那不如一百套吧。一百套也較易決定。

蒲:大家先填好表,各有名單,然後坐下來再談篩選。從前我也做過兩次相關計劃,一是電影評論學會出的書《最佳200》,選了200部中港台電影,港產片佔的比率最高;另一次是金像獎的「最佳100部華語電影選舉」,找了好多影評/文化人,出過一本特刊。

蘋:大家的名單都不同的,需要去說服對方吧?

蒲:一定有不同。這六個人(羅卡、李焯桃、蒲鋒、舒琪、黃愛玲、何思穎)對電影都很熟,中間難免有些有人不同意,你要去說服對方,那就見面時即場表決。

何:爭拗不算激烈的。這次與電影評論學會的有點相似,先定名單,再出來傾。我想補充的是這次有「精英」的議題,上一次是用學會去挑選,但這次只有這六人,我們也知道總有人挑戰說:為何只有六人?為何是這六人?是否精英會有人不同意,但這六人都對電影很有研究,希望做到殿堂的意義。在西方,殿堂這概念有很多討論、爭議,香港近幾年忽然文化,我們與西方的社會比較,殿堂的成立,對社會的啟發。我們是以藝術成就來做準則,它的歷史、社會價值,對電影工業的價值。

蘋:大家先定好一個怎樣的準則,再坐下來談?

蒲:首先是入選的電影,一定是大家看過,而還有拷貝可以看的。例如《莊子試妻》,大家已看不到了,沒有人看過,那怎辦?我們知道它的歷史地位,但只能想像它有多好。

影評人的寵兒

蘋:入選的電影之中,吳回有5部入選。但大眾似乎不怎認識他,他有多厲害?

何:100部佔5部,的確犀利!作為一個導演,他可能沒有其他導演如李晨風、李鐵這麼有名,但初步理解他才氣橫溢,部份作品較「拿西」,但好的作品很厲害。

蒲:從導演角度,數到他有5部,但也有電影,是因演員好而入選的。但當然他是重要的導演,在中聯時代,秦劍就是跟他出身的,而好明顯中聯的《家》《春》《秋》中,第一部《家》就是他拍的!因為大家都信他。他風格很多變,可以拍喜劇,又可以拍苦情文藝片,執行能力強,即使資源好差,他還是拍得不錯。有一部叫《路》,他大概只花了半個月就把它拍竣了,而且拍得好好。另一部中聯電影《愛》,由6個導演各拍一個故事,其中有一個在船上拍,演員要出出入入,最難拍,那又是他拍的。他又能在喜劇之中,加入嚴肅的戲劇元素,最好的例子是《敗家仔》,他同時踩兩條線,戲既是喜劇處境,劇情又吸引到你。有時在他的戲中,又會發現他很大膽創新!

蘋:100部中,許鞍華、徐克各佔4套,能否說他們一直是影評人的寵兒?

何:可以說他們是影評人寵兒。也可以從新浪潮到現在看,他們是最持久的,這兩位一直都很有創意。許鞍華一直拍的都不是商業片,故事永講不完;至於徐克也才氣橫溢,是這幾年稍為跌了一點,但他有好多作品都是香港電影史的Milestone(里程碑)。

蒲:他們不是影評人寵兒,他們根本就是香港觀眾的寵兒。徐克在票房中一直好強。

何:這方面,王晶在票房也好強,但他入選只有一套。

蒲:阿Ann(許)票房不是套套好,但就算是Layman觀眾,不愛看,也同樣很尊重她。

蘋:徐克頭兩部電影也很偏鋒嘛。我記得《第一類危險》推出後禁過,之後推出另一版本。

蒲:第一次拍的是《第一類危險》,被禁後再拍的是《第一類型危險》。第二部是把第一部重剪,再加了好多劇情,又找了一班朋友如冼杞然、岑建勳等做些小角色,再修剪過出來的。第二部加了些政治部的劇情,拖散了部戲,缺乏了第一部的那種力量。

蘋:這麼說一定要買票看了,這戲已是一個傳說。

蒲:依我說,這100部都要看。我不認為這就是香港最好的100部電影,但都值得看。

蘋:像《黃飛鴻》、《上海之夜》都尋得到,但這套不一樣。

蒲:不,資料館版本不同。如《細路祥》,資料館的長十幾分鐘,包括有李小龍被同學恰,DVD跟電視的是Cut了的。可能戲院只能放1小時30分鐘,就Cut幾分鐘吧!

何:另外也因VCD的長度有限制。《家.春.秋》有出VCD,超過某一長度就要出第三隻碟,結果因為成本就被Cut了。資料館經常收到不同的版本。

倪匡是邵氏全職編劇

蘋:香港小說會很快就在100部之中,查出有4部是倪匡編劇的。大家都知他寫小說,他當年是兼職來寫的?

蒲:不。他也是一個全職編劇,我記得司徒安在口述歷史中說:邵氏只有一個全職編劇,就是倪匡!他寫的劇本,邵氏的是他寫,嘉禾也找他寫。《精武門》就是他寫,數量有好多好多!如今入選的4部,都是張徹、劉家良等最好的電影。

蘋:入選最早的電影是《經巡中國》(1916年),最後一部是1999,這個範圍是怎決定的?

何:1916年的《經巡中國》是我們入選年份最早的電影。至於1999,我們六位都認為,以20世紀之末為這次的終結點,一來是有點距離,二來電影是20世紀的媒介,到了21世紀,電影已沒有像從前重要了。

蒲:至於《經巡中國》,連我們早幾年都沒聽過。香港第一部電影是《莊子試妻》,那就是跟這個導演布拉斯基合作的。布拉斯基在香港拍了好多片,沿途還拍了上海、廣州、北京,又拍到袁世凱的兒女,這中間好多珍貴鏡頭──原來以前香港是這樣的。但此外,它的質素之高,真的是不可不看!這部戲是近十多年發現的。

80年代多佳作

蘋:我發現名單上1960年及1987年入選最多,各有5部。以十年計,50年代29部,80年代24部,都多得緊要。

蒲:80年代興盛,好多佳作,但不能單憑60、87入選的較多,就認為這兩年較豐收。

何:我的看法是60及87年是偶然的。它們都是香港電影成熟及卓越的累積,但我覺得55年比60年更有代表性,有《寒夜》、《父母心》、《天長地久》等,但這也是50年代累積下來。至於87年就幾特別,前一年有《英雄本色》,這一年有《龍虎風雲》,同年《秋天的童話》又有發哥。

蒲:同年還有《監獄風雲》,三部都是發哥。

蘋:50年代與80年代各有20多部入選,是甚麼時代之下令它這麼興盛?

蒲:用年代來分不太公平,例如《黃飛鴻》電影,61年那套是跟着50年代的來拍的,之後,《黃飛鴻》一停就7年,所以說把這部歸類為60年代電影,並不公平。

何:更公道,是用時代來劃分。時間──把它分為時分秒,是人為的。

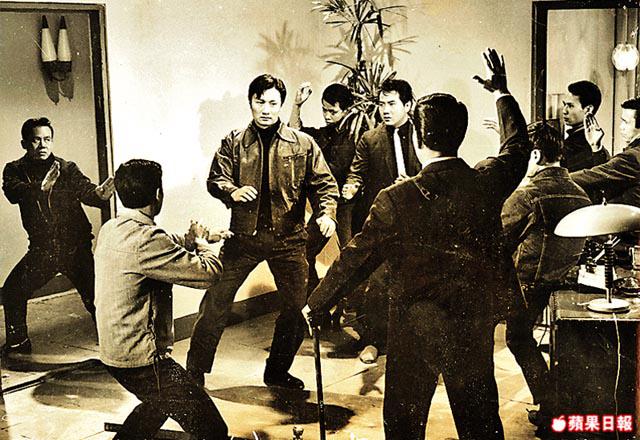

蒲:談80年代,應由70年代尾新藝城、新浪潮的出現數起,其實應數到90年代。正如粵語片,是40年代起的一個潮流,到52年中聯誕生,53年開始文藝片浪潮,到60年代向下沉,但又有楚原、龍剛等導演,這是一個整體的浪潮。

何:我同意這是重要的時代。50-60年代戰後,大家經歷過大戰,隨時可化為精采的故事!那年代大家都有這種時代精神,創作者也有素養,所以作品十分感人!80年代電影工業也發展到有台灣、南洋、全球的外埠市場,也有某種西化,例如徐克、許鞍華都是海外畢業回來。再加上當年香港人對九七的恐懼痛楚,是今日我們不能領會的。今日我們有挫敗感,會上街會抗爭,這是需要的,但那種痛楚與當年不可同日而語。人類的講故事歷史之中,痛楚是個好大的資源。

蘋:周星馳的電影只有一部(《西遊記大結局之仙履奇緣》),而且不是他導演的。

蒲:好多人都同意,他真正掛名導演的是跟李力持一起的,而且是雙掛名的,到他掛名成熟的是《少林足球》(2001)。而他的演出,最出色始終是《西遊記》,有朋友引述吳鎮宇說:「周星馳其他戲我都未必輸畀佢,但嗰隻馬騮真係勁!」大家都公認這是他演技的代表作。

入選100部電影小統計

導演:

吳回(5部):敗家仔、父與子、七重天、錢、家

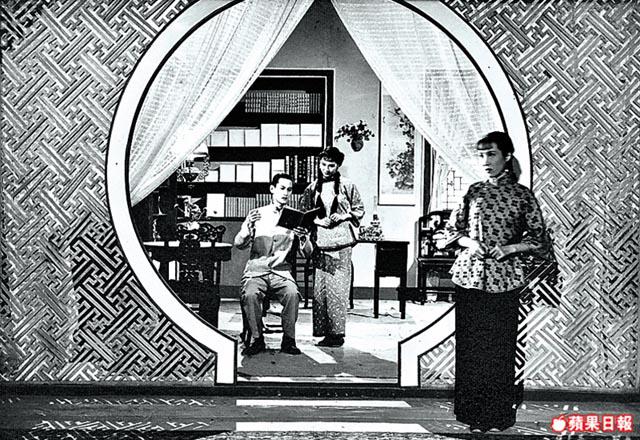

許鞍華(4部):瘋劫、撞到正、投奔怒海、書劍恩仇錄

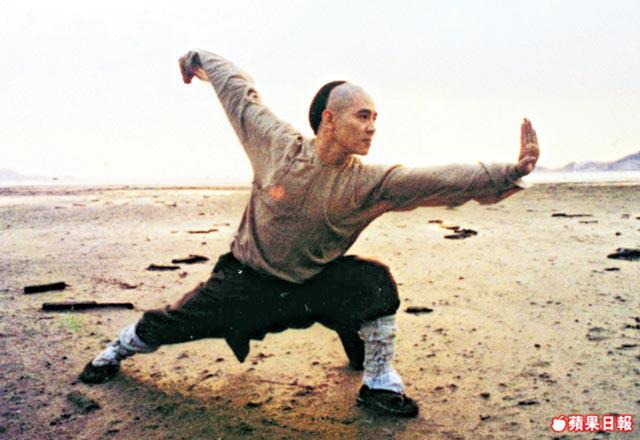

徐克(4部):蝶變、第一類型危險、上海之夜、黃飛鴻

楚原(4部):原來我負卿、玉女添丁、愛奴、天涯.明月.刀

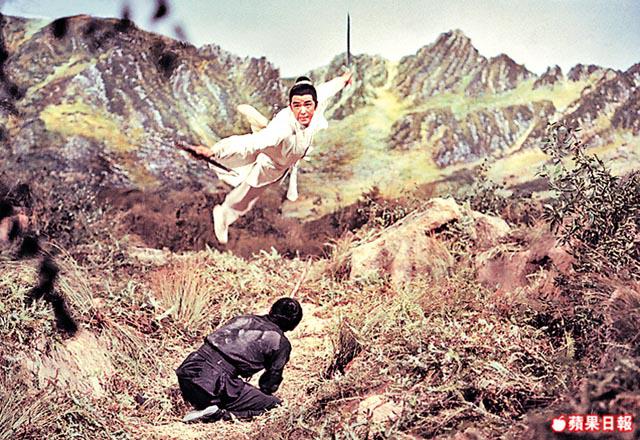

胡金銓(3部):大醉俠、俠女、空山靈雨

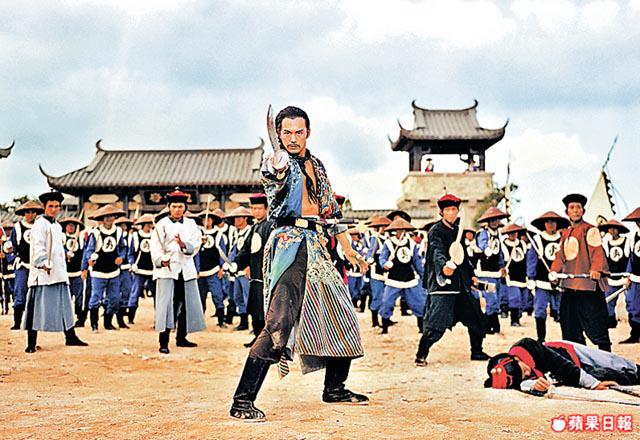

張徹(2部):刺馬、金燕子

劉家良(2部):爛頭何、武館

龍剛(2部):英雄本色、昨天今天明天

唐書璇(2部):董夫人、再見中國

吳宇森(2部):英雄本色、喋血雙雄

王家衞(2部):阿飛正傳、東邪西毒

李小龍

(導演1部):猛龍過江

(參演2部):猛龍過江、細路祥

王晶(1部):賭神

編劇:倪匡(4部):刺馬、天涯.明月.刀、爛頭何、武館

百部不可不看小資料:

票務查詢:27349009

票價:$30

網上訂票: http://www.urbtix.hk

百部不可不看香港電影網站: http://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/HKFA/b5/index.php