【本報訊】少娟雖先天患有言語障礙,她卻能描繪從病房窗戶看到的馬路,告訴別人她每天看到的風景;傑仔智商雖不及正常人,他卻用雜誌紙摺出千隻紙鶴,為別人送上祝福。在青山醫院彩虹活動中心內,每名精神科病人,雖受疾病限制,仍可在藝術世界中「跳出框框」,展現天賦才能。 記者:陳凱迎

青山醫院資深護師陳曼妤說,「每個人出世無論有冇智障,都有佢自己嘅Potential(潛能)」。自該院於03年開始「藝術在青山」計劃後,陳曼妤在彩虹活動中心內,見證着一個又一個精神病人,於藝術活動中被發掘他們那潛藏的能力。

藝術非硬性治療

彩虹活動中心的活動主要為畫畫,亦有為病人提供機會學習非洲鼓、即興劇和製作馬賽克;畫畫多數由病人自己發揮,其餘活動則會安排專業導師教授。陳說,這些活動均屬藝術支援(ArtFacilitation)性質,看重的是病人有否興趣參與,而非硬性治療。

訪問當日,剛好有幾名智障病人正在中心內埋頭創作,有人用廣告彩描繪房內的一盆假花,有人用箱頭筆為畫紙上的漢堡包填色,也有人本身用水彩畫好了一個個圓圈,但看見鄰座那位畫得漂亮,結果將圓圈全變成漢堡包,畫完還不斷問在場的義工:「畫得靚唔靚?」

陳說,病人的作品從沒美醜之分,醫護人員和義工也不會限制病人的創作題目,「唔傷害自己或者人哋就得」,只要病人自己覺得畫得好,他們便會繼續畫下去,自信心也因此提升,「佢哋透過藝術做媒體表達自己,曾經歷、未發生嘅,都可以表達」。

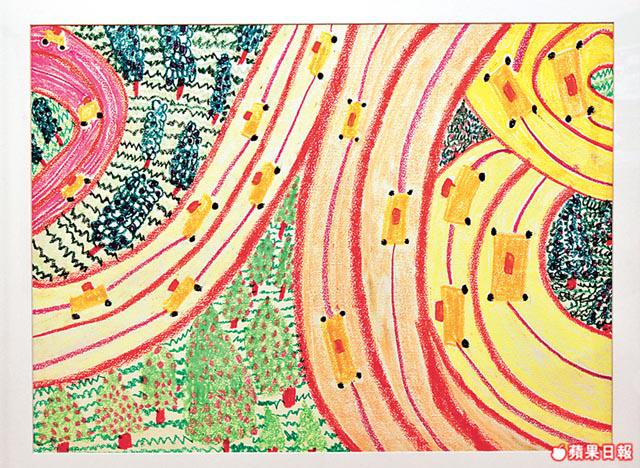

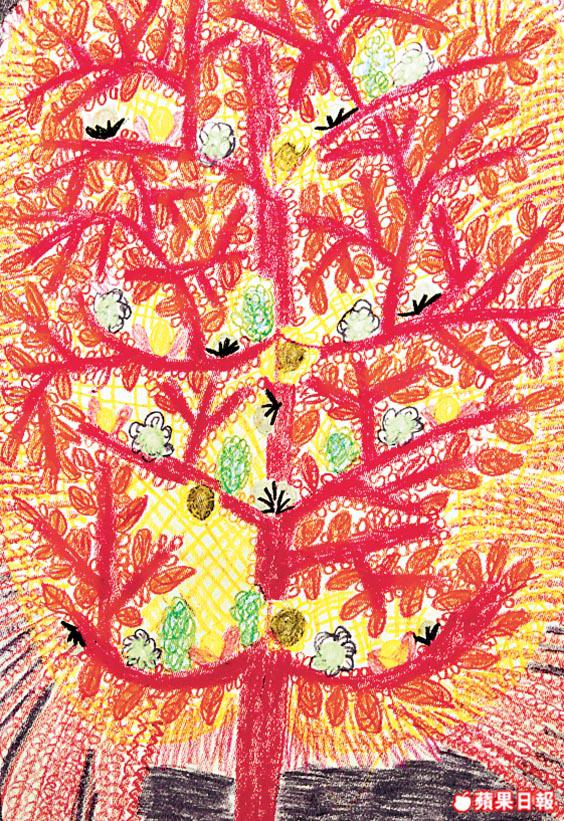

其中曾舉辦個人畫展的智障病人少娟,先天罹患言語障礙,難與其他人溝通,其作品中卻有一幅畫了她每天透過病房那扇窗,看到院外馬路的風景。陳說:「以為佢喺醫院入面咩都唔知,但原來透過個窗,醫院外面嘅嘢佢都知道。」自此,醫護人員可從少娟的畫作中,了解她的所思所想。

可訓練解難能力

陳又指,部份精神科病人以往會用自虐或發脾氣等方法,引人注意,「畫咗畫之後就專注喺創作」,而且每件作品都是由零變有,病人在創作過程倘遇到困難,也有助訓練他們的解難能力。

中心的活動全為青山醫院的住院病人而設,除智障人士之外,腦痙攣、精神分裂或思覺失調的患者也可參與,至今已服務逾六萬人次,由醫生、護士和職業治療師等多個專業一同負責;這些長期留醫的病人,住院生活也許單調乏味,卻可在藝術世界內自由發揮。