【本報訊】維港渡海泳停辦33年,當年不少年輕力壯的泳手,如今已屆中年甚至老年,能夠有心有力再戰今年復辦賽的人寥寥可數。參加1978年最後一屆渡海泳的吳旭光53歲了,因多年沒有練水而無緣參戰,幸有14歲兒子欣鍵接棒,密鑼緊鼓鍛煉代父上陣,希望爭取佳績彌補父親的遺憾。 記者:袁慧妍

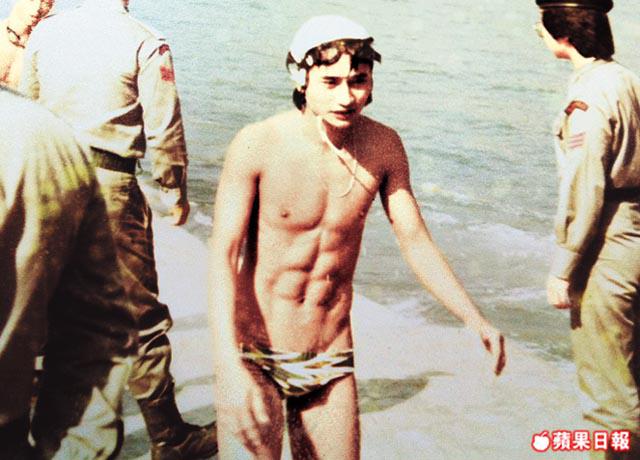

就讀拔萃男書院中二的吳欣鍵,脫下校服,換上泳褲,露出六塊腹肌,是苦練的見證。在池邊拉筋熱身後,他躍進泳池開始練水,準備參加本月16日的維港渡海游。吳旭光在池邊一邊指導泳姿,一邊為兒子打氣。

曾穿兩條泳褲下海

吳旭光說自己16歲才學游泳,雖然遲起步,但有心不怕遲,18歲開始練水,兩年後與泳會朋友「膽粗粗」參加1978年渡海泳,「嗰時20幾人一齊報名去游,以前比賽大家冇乜要求,有比賽就去玩吓」。

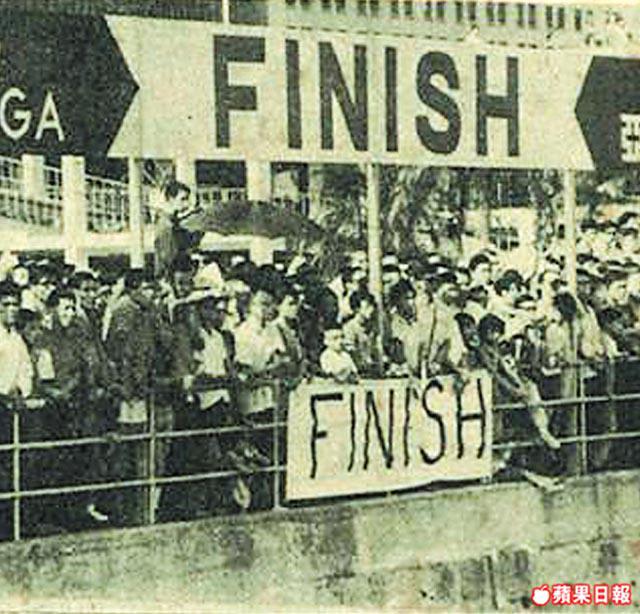

憶述當年盛況,真是人山人海,泳手在碼頭跳進下海,人人前仆後繼拚命往對岸游,前邊的人會被後邊的人抓傷背脊,「個個上到水之後個背脊都損晒,好多抓痕」。有些人連泳褲也被抓破,「所以當年我着兩條褲去游,哈哈!」

從前訓練較公式化

昔日渡海泳起點在尖沙嘴火車站,游至中環皇后碼頭終點,全程約1.4公里,吳旭光成績是20多分鐘。「上水嗰時有人畀個木牌仔你,話你知你第幾名」。他說以前的游泳訓練十分刻板,「好公式化,400米熱身、兩轉1,500米,再衝幾次25米,一星期練3至5日。以前冇gym,要拉橡筋練力,都要自製橡筋。家啲裝備先進好多,一條專業泳褲都要幾千蚊」。

現在的孩子很有福,父母駕車接送子女上學放學兼安排一系列課外活動,但吳旭光當年只靠自己,「嗰時交通唔方便,練水練個幾鐘,但來回車程差唔多要四個鐘!」80年代他曾參加其他小型渡海泳賽,「嗰時有大白鯊,我哋唔識死,個個諗住要死一齊死」。

與父關係亦師亦友

當年游完渡海泳,方知是最後一屆,吳旭光說感到可惜,以為從此與維港無緣。近年他變成游泳顧問,想不到維港泳竟復辦,已沒有練水的他深知自己可能力有不逮,故沒有參賽,轉而當大會工作人員,「復辦嘅第一屆梗係想參加,家做工作人員,算係另一種方式參與,留番機會畀後生仔」。他口中的後生仔,就是兒子吳欣鍵。

欣鍵說自幼受爸爸感染,5歲開始學習游泳,但覺得沉悶,父親為提高他對游泳的興趣,教他學會不同泳式,令訓練更多元化。他現時一星期練水六天,並與泳會朋友報名參加隊際賽,希望取得首10名佳績,為吳家增光。「我會做好自己」。

游泳為兩父子製造更多共同話題,二人關係亦師亦友,吳旭光說會把兒子今年的參加證書,與自己1978年的參加證書,並排掛在家中。