毛尖若果要寫第一部小說,她希望寫童年往事。

寧波出生成長,上海念外文系,香港修讀博士學位,毛尖的感情結構,建基外婆的旅館。

改革開放以前,外婆當清潔工人;改革開放以後,她開家庭旅館。兩層高大房子,六個客房,外公外婆和兩個女兒的家庭,十口子,全都住在新旅館。毛尖跟愛品茗的外公姓毛,姐姐跟父親姓李,表弟繆文逸比她小幾個月,兩人最投契,同樣愛看電影,沉醉金庸武俠小說。

寧波旅館童年,是快樂的生命歷程。小時候品學兼優的毛尖,跟着表弟,做過一些大膽的事情。包括把外婆用來鎖大門的銅栓偷走,運到離家特遠的收購站倒賣。換得六元六角,乘巴士遠赴鎮海,玩了一整天,再在下午放學前趕回寧波,風平浪靜。

是選擇性遺忘因太悲痛

小孩活在大人謊言世界裏,大人其實也被活在小孩的哄騙之中。無破綻的逃學記,令小孩相信,「大話」可以再講。有一天,毛尖跟表弟睡過了頭,兩人回到班房,知道數學測驗,看着老師威嚴的眼光,她輕輕一句話,就把一切推翻:「我們外婆死了。」兩人獲恩准免測驗,兼且提早放學回家。在教員室老師面前,毛尖流淚,表弟也流淚。這一場惡戲,如何化解?

第二天,一位見證他們喪哭臉孔的老師在菜場遇到外婆。鏡頭的另一邊,毛尖與表弟竟也剛剛染上猩紅熱。大話與大病相冲,同情心蓋過一切,數學老師家訪探病,還認為學生能說出這樣的謊言,是猩紅熱發作先兆。

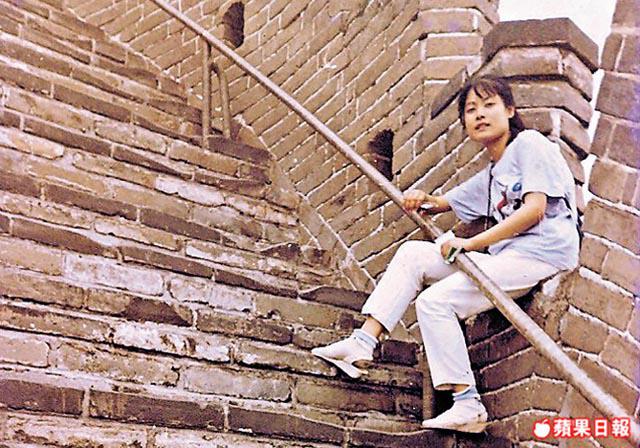

八十年代寧波世界,毛尖在生命初階一個絕配,讓她過着快樂童年。沉迷金庸,表弟買一條白褲練武功,能輕功一樣坐在她面前,大俠一樣的愛上班裏梳馬尾、穿紅衣的女孩。不愛作文卻寫下首部長篇處女作《蕭蕭白馬行》,與喬峰一樣視死如歸,大俠最終和馬尾女孩一同死在故事裏。最隱密、最快樂、最痛苦,表弟都會讓大姐姐知道。

「凌波微步」,一招一招,可以勉強亂來,但武俠世界,缺泳術這一門,同伴激將法下,不懂游泳的表弟,在十五歲某一天,勇敢投江,一去不返。第二天搜救隊找到他以後,一根腳指頭留在白布以外,無反應的身軀,令毛尖淚水決堤而出,第一次重大的痛苦,表弟永遠無法跟她分擔。

吵架最多話的是失敗者

二十六年後,上海宜山路毛尖的家。大俠遠去,姐姐已經是上海人民出版社總編輯的王為松妻子,七歲大兒子叫王子喬,取自《山海經》小神仙名字。大姐姐在華東師範學院修畢外文學士及中文碩士課程,在香港科技大學研究文學與電影取得博士學位,哈佛大學榮休教授李歐梵重要著作《上海摩登》由她繙譯。在上海想起寧波,文逸不再沉重,開始變得空洞的大城巿生活,毛尖感覺小大俠其實度過了很快樂的十五年。生死交纏的一天,她不想回憶了,「那一天的情況不太想說,說出來挺難過的,是選擇性遺忘,因太悲痛啦。」往後第一天上課回家,「沒看到他,很不喜歡,就會沉默很久。那段日子,表弟的爸爸,一夜白頭。」原來十口子,隨着外公去世,表弟的意外,剩下八個人,「吃飯時只分八雙筷子,很傷感」。

二十六年後的毛尖,看過成千上萬部電影,金庸小說要收藏兩套才滿足,外國偵探小說,名牌雜牌都看得很多。她性格有趣,自言愛交聰明的朋友。過去十年,她為香港寫專欄,在上海最高峯時寫七至八個欄目,現在於大學教書又帶孩子,只寫三至四篇,但仍然參與雜誌及電影組織。

寫文章跟說話一樣快的人,曾經「恐嚇」記者,要有心理準備她說話聲速快得像恐怖片。當記者請她談最喜愛的電影時,希治閣、杜魯福及高達,一部一部電影,一段一段情節,一句一句分析,不由得讓人笑了。「你說話真的很快」她吃一驚,「為了你是香港來的,今天已經說得很慢,蠻照顧你們了」。現在她於上海華東師範大學對外漢語系教書,「我上堂的語速,人家可以講兩三堂」。

三言兩語,跟說話快,是不同的精神狀態,「有次秋風起,我得了皮膚炎,到中山醫院看醫生,還未坐下來,已經把病情跟他講完了」。醫生第一句回應是:「像你這樣的人不得皮炎,誰得?」說話快,向兒子講故事也會早早收場,為了體味細節,兒子喜歡找繪形繪聲的爸爸說故事。有時,她感覺自己說話還沒有想好就吐出來。有時,她脾氣急,丈夫脾氣慢,她走到樓下,才發覺丈夫還在樓上,忍不住會罵一大堆,「說過以後就會忘記」,她笑,她是溫柔的。「說話快有甚麼好處?」記者問。「沒甚麼好處,只是講得多一點而已。」「吵架會佔優?」「我很少跟人吵架,除了跟老公吵。但吵架裏面,說話多的一個人,反而是失敗的人」。

寫作像生命的循環,年輕時,最好萬夫莫敵。從香港回到上海以後,毛尖文章很矚目,在《萬象》刊登的《立即做愛》,標題曾令當過校長的父親痛心疾首,還有《對不起,親愛的,我要殺你!》及《屁股、帝國大廈和高度孤獨》等。標題不是內容,文章手法可以從很多角度看,就按毛尖自己所言,她以往寫的,「是有點小資產階級的頹廢,也會寫關於同性戀的事情」。文章風格會轉變,一個角色,不能擔演一世,變了母親,看着孩子長大,毛尖不再只顧自己吃飽,一家吃飽。她在意社會,因為她在意孩子成長的社會,「還有我孩子的孩子,孫子的孫子」。

上海摩登、繁華。上毛尖家前,樓下保安員熟知她是誰,街坊阿姨知道喬喬是毛尖兒子。別人可能怕流言蜚語,但她喜愛中國式鄰舍關係。現在毛尖上學,會從蘇州河邊走到光復西路的大學校園,一周三趟。按她給記者的描述:「這似乎是一個髒亂差的上海,很小的房子裏面住着一家十來口人,孩子當街小便,男人當街擦牙,女人當街口角。賣早餐的就在殺雞的旁邊,鑲牙醫生的玻璃黑乎乎的,小賣部的櫃台上爬着小蟲。總之,用上海人歧視的說法,這是「下隻腳」。但是,我真的很喜歡這部份的上海。不光是文學性的喜歡,我覺得這地方藏着我逝去的童年,那些豐滿潑辣的女人,不就是我過去的鄰居?那些黃昏裏啃雞爪的男人,就是我的叔叔伯伯。還有那些個站在蘇州河邊,把紙船往水裏扔的孩子,就是我自己。」

一切熟悉就是離開時候

不是小貴族式的漫游者(flaneur)注目,用感情看一個地方,蘇州河邊吃飯的平民,跟衡山路咖啡館當然不一樣。去年到過哈佛大學當訪問學者一年,毛尖不太喜歡美國,「茫茫路上,好像只有車子經過,你找不到一個人問路,那完全是人與公路的關係」。她清楚中國社會有很多問題:「我去看醫生排隊要等五個小時,肯定是個問題,但在美國要看醫生,也更難啊。」她不會為跟西方標準不一樣的言論空間感覺侷促,認為文學之路總有方法繞過去。

對於香港,只是個讀書三年的地方。最初生活孤單,在三月天,掛在房裏的皮帶發霉,她傷感,不喜歡這個城巿。後來,看科大的海越來越藍,清水灣越來越漂亮,大學裏的電影資料館開眼界,灣仔影藝戲院及油麻地百老滙,是去得最多的地方,朋友來訪,就到西貢吃海鮮,待一切熟悉,就是離開時候,「離開以後,我發現自己非常非常愛上這個城巿,到別的地方,總愛跟香港相比。發夢,還會看到自己在科大」。

寧波是記憶,上海是生活,香港是埋於心底、夢裏徘徊的地方。她愛一個城市,不在一見鍾情,不在臨行最後一眼,愛在離開以後,看不見的感覺。

記者:冼麗婷