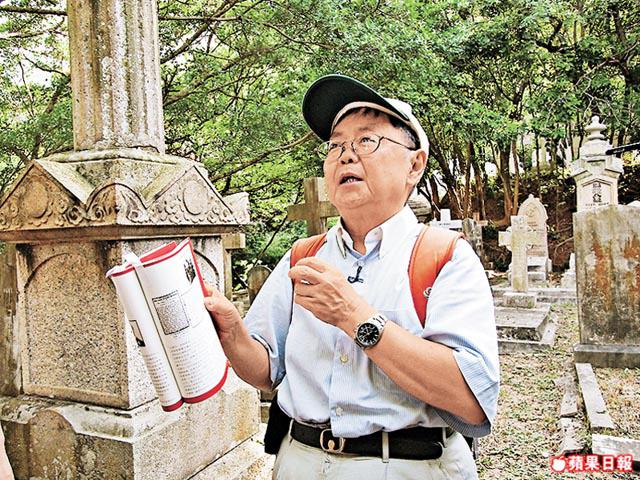

他的興趣,是遊墳場。採訪當天剛好是七月十四盂蘭節,但眾人無有怕,照跟他一個個墳去看。他是丁新豹,前香港歷史博物館總館長。六年多前開始獨自逛墳場,像尋寶一樣,後來更帶團導賞。辛亥革命百周年推出新書《香江有幸埋忠骨》,帶大家遊走香港幾大名墳,覓出百年前辛亥革命重要的人、情、事。

記者:何兆彬

攝影:伍慶泉

隨便一個都是名人

跑馬地近香港仔隧道口有一列墳場,不說不知,當中有拜火教、回教、基督教、天主教、印度教等等,「香港開埠,政府第一件事要建的就是醫院、墳場等設施,香港墳場的歷史大概170多年,也就是香港開埠的年歲。但天主教徒最早的墓是葡萄牙人,並非英國人,你想想點解?」記者歷史甚水皮,叫丁博士開估:「好簡單,因為澳門比香港開埠更早,部份葡萄牙人就過了來香港生活。」眾墳場之中,「香港墳場」從前是基督教墳場(後來改為公眾墳場),百多年前華人死後要入葬,不但非富則貴,還得是教徒,或得有力人士引薦,墳場內英式墓碑佔多數,上面全是「雞腸」,「這裏葬的外國人中,好多上面寫着Stoker的,即是當年在船上的鍋爐工人。當年的蒸氣船燒煤,鍋爐會爆炸,客死異鄉,就葬在這裏,很多都很年輕,想想也可惜。外國人地位高,自然能葬這裏,但華人就不容易了。」

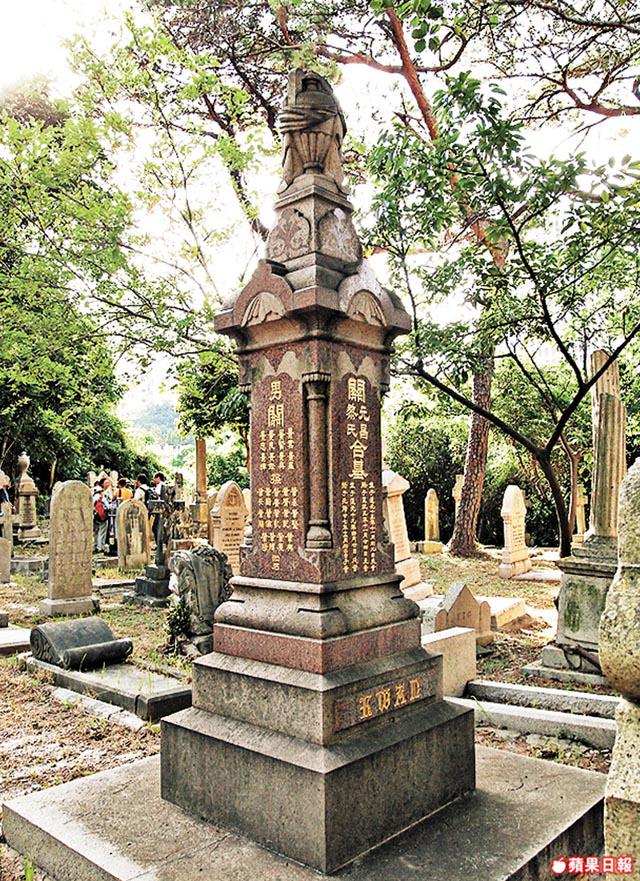

丁博士新書叫《香江有幸埋忠骨》,此話怎說?「此話語帶幾關。在杭州岳墳,有一句對聯:『青山有幸埋忠骨,白鐵無辜鑄佞臣。』所以構思書名時,就把它改成了香港有幸。當然此話也有其他意思:幸好這些墳在香港,不會被人動手動腳,在內地的話,好慘!文革時亂晒龍,好多名人的墓都被人糟蹋了。」南下廣州是否已較好運?「對,真是好一點,最可憐是好多鄉下地方,而人在世越出名,就越首當其衝。」他早陣子返內地看黃花崗,又到了武昌看起義相關墓穴,「地方好細,而且那些人物都不出名,比較之下,香港葬的都是革命名人,隨便一個都是大人物。」翻看他的書,隨便一數,就有何啟、楊衢雲、溫清溪、史釗域(皇仁前身,中央書院校長)、謝纘泰、李煜堂等等。

最早的香港墳場

一切緣於六年多前,「當年去完歐洲旅行,當地好多墳場是景點,我發現幾有趣味,回來就開始自己行墳場,第一個就選了香港墳場,因為這裏最早!」跟丁博士行墳場,他一邊解說,一邊會自行發掘,眼光到處,有時會突然雙眼發亮,「咦,這個名字好熟,他是誰呢?」然後進入沉思狀態,他說很多名字,都是這樣子一個一個的回去查證,才找回來的。當年的中國人行走江湖一個名字,但本名可能又是另一個名字,凡人看,個個墳都一樣,丁博士卻越看越精采。單人匹馬這樣找,漏網之魚豈非好多?「一定啦!我相信還有很多,一班人逐個墓碑抄寫才準確。」

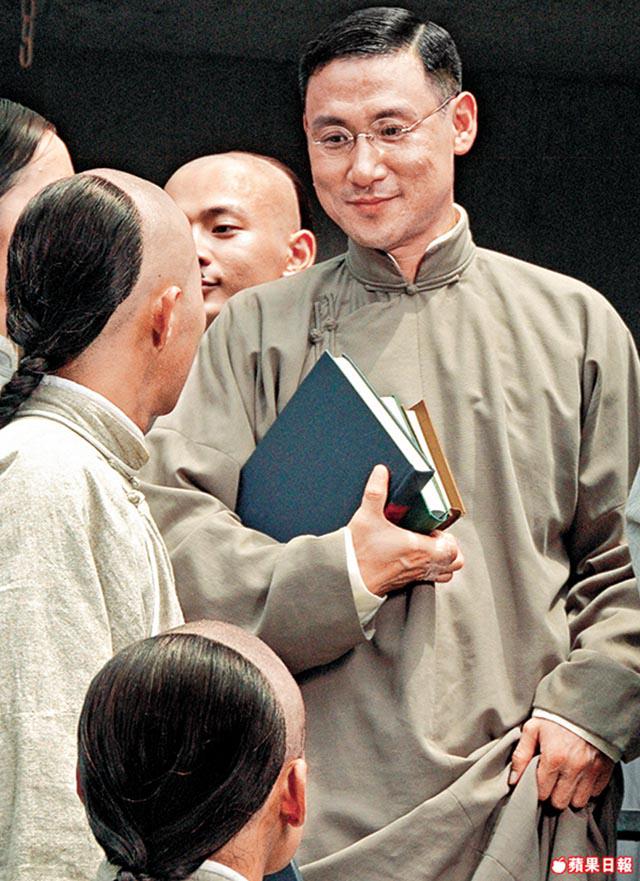

隨博士導賞,港人的認識如何?「一般是教師、學生等相關的人才有認識。所以電影也很重要,《十月圍城》雖然改得好犀利──它始終是商業電影,但它提起了大家的興趣。」戲中楊衢雲令世人重提他的重要性,以至有孫楊之爭(有人認為楊才是國父)的爭議。是日導賞團,丁博士也帶了大家看楊衢雲的「無字碑」,他說:「的確是有爭拗,這涉及了在孫中山過身後,國民黨對於歷史的詮釋,他們當時很可能刻意把其他人踩低了,所以一談到革命,就只記得孫中山。但一個革命不可能是一個人辦的。出現這狀況,是由於當年詮釋權在國民黨身上。」這年頭,應該怎去理解這段歷史?「台灣本來也只有一種詮釋,但今天也不一樣了,因為政權常輪替,不再由國民黨獨大。香港的好處是不會閉塞,我們可以很中立,不必被八股箍死,也可還楊衢雲一個公道。如果楊真的像他們講得這麼差,起義後他大可一早離去,而不必留港教書,可見他很有骨氣,而且謝纘泰對他死心塌地。你得知道,謝是個厲害人物,《南華早報》就是他成立,他發明過飛船,又是漫畫家,又寫過哲學等很多著作,要令他死心塌地,楊衢雲自然是非凡人物。」丁博士說,要了解辛亥革命,也要看謝寫的《中華民國革命秘史》,它提供了完全另一種觀點。

辛亥革命在香港

理解辛亥革命,中港台三地在觀點上可有分別?「其實中台在辛亥革命上,沒有甚麼分歧,但到了清黨,即1925年孫中山逝世後就開始有分別。因為孫中山有一策略叫聯俄容共,可以容許共產黨員加入國民黨,雙重身份,聯俄是以俄國為先,本來好多日英德國都不理睬孫中山,但俄國剛經歷十月革命,所以接受了,孫就倒向俄國,而俄國就助他成立黃埔軍校,訓練自己軍隊。1927年蔣介石清黨之後,國共的觀點就南轅北轍了。」香港又如何?「香港一係跟台灣,一係跟大陸,本來沒甚麼特別。但有一點,是基督教對辛亥革命的影響很大,但共產黨是無神論者,他們會說『孫中山只是利用基督教』,而台灣呢,亦不怎談基督教,他們的詮釋是『孫中山一出生就是要革命的,幾乎不用學習』,近代到羅香林才開始談到基督教對辛亥革命的影響,因為他也是教徒。」基督徒為何與革命思想如此吻合?「基督教由天主教分出來,本來就帶革新的思想。另外基督教又宣揚博愛等思想。當年的基督徒,不能回鄉下,在香港人數不多,圈子細,反而十分守望相助。」丁認為,在香港研究辛亥革命歷史有其獨特地位,「因為例如孫中山被遞解出境,我們可以翻查殖民地出入境紀錄。」

談歷史,博士滔滔不絕。半生研究歷史,丁博士自然認為歷史知識重要,「早陣子賴幸媛遇上曾俊華,劈頭就跟他說:沒有香港,就沒有中華民國。如果你不懂歷史,你就不懂得回答了!」他出身港大,但港大近年一直削減歷史等非實用科系,聽到這裏丁博士苦笑:「當年我們沒有這麼多科目,不是英文就中文,不是地理就歷史。如今有幾個高官都是讀歷史的,例如,俞宗怡就是我同學。但今時今日,基本的歷史你一定要懂。」

第一個被封爵華人

跟丁博士走進跑馬地香港墳場,參觀的墳包括楊衢雲、洪春魁及何啟。何啟何人?他1859年出生,其父為香港最早的牧師,中學後何啟負笈英倫十年,獲得醫學及法律學位後回港,初時行醫,後來發現中國人對西醫抗拒,改任律師。「當年的東院是行中醫的,他讀西醫,很難與中醫傾得埋。這要待1894年鼠疫後,東華被批評,後來才在中醫基礎上加上西醫。何啟有兩任太太,與他同葬於此。首任Alice為英國人,沒有替他生子女,第二任是中國女子,替他生了十多個兒女。當年港英政府也很聰明,以華制華,喜歡提拔華人入政府。他們相中的華人有幾個特點,一是要書院仔,英文要好,何啟在英國多年,又讀法律,英文自然好;二,要信基督教,因為這是英國國教,若是教徒,英國人認為大家價值觀會較相近。結果委任他為立法局議員,又成為JP太平紳士,他是第一個阿Sir(被封爵)的華人。」何啟在辛亥革命中的地位,是1895年孫中山在香港成立興中會總部,得到何啟支持,後來策劃廣州起義,在西營盤杏花樓會面,何啟被推為會議主席。丁博士:「他這個人很西化,你看他娶老婆都娶西人就知,又不穿唐裝,永遠西裝,但他有一顆中國心,寫過好多文章批評時政,當時其實主流民意本來主張君主立憲,不是這麼多人支持革命,但發展下去,他在興中會背後做了好多事情,其中一件,是他江湖地位好高,會叫外國記者正面報道起義。」原來革命在西人眼中本來只是作反,「但他叫記者寫是Revolutionary(革命),而不是Bandits(土匪),這對革命有很大幫助!」不過何啟投資失敗,55歲就英年早逝。