醫生之中,聽聞最有脾氣的是做外科的。

「外科出名要惡,有些著名醫生,嘩,擲鉗擲甚麼都可以。」李維達是眼科醫生,做靈魂之窗的手術,要高度精細,遇到不順暢,怒氣傳到一雙震騰騰的手,但甚麼都不敢掉,甚至不敢罵護士半句。「初做眼科,喝了護士一句,誰知她怕得手震,怎做手術呢?第二次跟另一個合作,不敢罵了,只有半點怒氣說:『看緊一點啊,她是你阿媽。』」美國讀醫的李維達,意思是說,病人couldbeyourmother。

「吓,她哭了,在口罩裏的鼻涕,如何是好?」他一邊說,一邊掩着半邊嘴,扮一副要收聲的表情,卻還又多加兩回抽泣的聲響,滑稽得連他自己也笑起來。他人可能「惡」,但心不惡,「以後就忍住不罵了,但我說的也是真話,病人是別人的媽媽,的確要很小心。」

李樹芬曾為國父診症

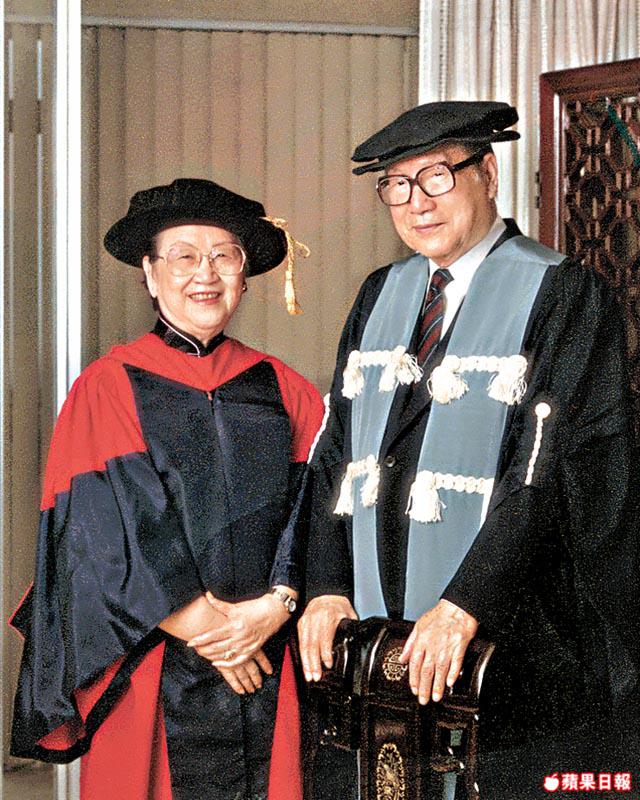

李維達是香港養和醫院第三任院長,心目中,手術室是另一個世界,他在裏面猶如演戲,也很喜歡這個角色,「手術成功了,病人多謝我,世界上能幹得開心的工作不多,你開心,別人開心,每一個人都開心,是件好事。」他的伯父李樹芬,是著名外科醫生,是養和創院院長,1964年獲美國國際外科學院「國際百周年傑出外科醫師」獎,他在手術室內外,都是個領袖人物。

李樹芬早年於香港西醫學堂讀書,1905年加入同盟會,曾為革命偷運捐款。1922年創立養和醫院,1923年成為孫中山的醫事顧問,也是民國政府第一任衞生司長。他在《香港外科醫生》記述中說,國父患肝癌去世前,就是他決定為孫先生做一次剖腹手術的。

1925年春,滂沱大雨的晚上,當時身任國民黨要員的廖仲凱等人叩門,就國父應不應該作測試性開刀手術,請李樹芬給予醫學診斷。當時孫中山的家人與國民黨人,就開刀各執一見,延誤了病情。李樹芬說,廖仲凱贊成開刀,而按他自己的醫學判斷,試探手術是必要的,「如果發現患癌部份不超過肝臟四分一,係可割除而保存性命的。」可惜,開刀後發現,國父的腫瘤已蔓延至不能割除程度,醫師不得已,把傷口縫合,任由病情自然變化。李樹芬診斷,孫先生所患的肝癌,屬罕見肝部原發性癌,於1925年3月2日逝世。「全國人士無不熟知的『總理遺囑』,是在先生施手術後數星期內完成的。」

曾為國父診症的養和院長,搞革命的人,留下永遠先行的步速給後人。李維達對伯父留下的說話記憶不淺,「他對李樹培(父親)說:Iwanttoleavetheworldabetterplace,所以爸爸想在養和做有意義的事。對我來說,李樹芬只得一個,要訓練十個李樹芬才有用。」現在科技發達,1947年李樹培到美國買下第一台X光機回港那開創性的感覺已經很遙遠了;李維達正洽商購買治癌先進儀器質子治療系統,一般人對它認識更加陌生。

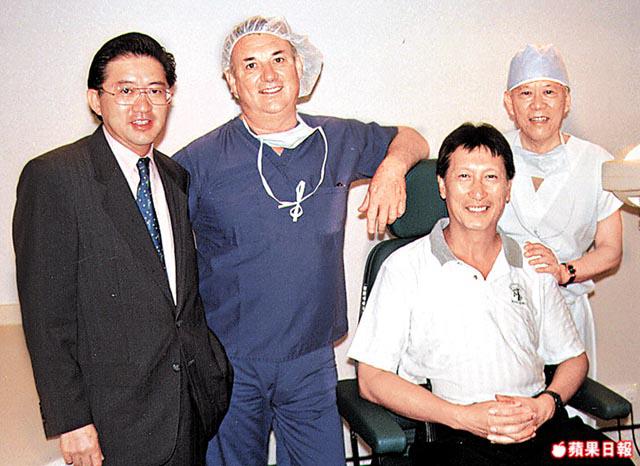

李維達想過當宣教士

因為患上前列腺癌,李維達今年三月到美國親身接受質子治療。這種方法,避開X光副作用,也相對更準確對付癌細胞。「你問我質子治療,你自己有病怕不怕呢?有cancer,我怕痛,可以嗎?我花錢去那裏,原好回來,不用戴着尿片跟你說話,有這樣的科技,就去試一下。」養和2008年構思要買質子機,預期2015年運抵香港使用,李維達因為治癌,預先到美國嘗試質子治療,一切完全是個黑色的巧合。

一般人無法想像走進龐大如一個辦公室的先進質子系統是怎樣的,同樣,李維達也無法了解分享這個經驗的意義。因為對記者有戒心,他的質子治療之旅,暫時成為一個公開的空白。

「發現有病之時,是不是很害怕?」記者問。「是。」其實,李維達說話直接,不掩飾好惡。時攻時守,對人不太信任。他跟第一任妻子離婚的官司,與陳秋霞外甥女鄺靄慧醫生再婚,到近期患上前列腺癌,大概是以往跟傳媒交手的經驗,令他說話小心,有一點少爺脾氣。

看不到的一面是,「太子醫生」六十年代在美國加州大學洛杉磯分校修讀化學時,曾經想過到非洲宣教,「我想仿效伯父去打老虎,去非洲打獵。」美國自由開放的六十年代,甚麼夢想都有可能?包括後來結婚生孩子,改修醫科,然後,丟下非洲之夢。他忠於感覺,最初讀醫是為了生活,他不會騙自己是為了幫人,「我想過當心理醫生,又想過『執仔』,之後讀外科,最終卻成為眼科,生命之路,不是你說很想很想當醫生,或是很想當眼科醫生,就當了眼科醫生。」

對於他,生命是隨時間突然轉變多於一步跟着一步走。在美國取得眼科專科資格,也在加大有教席,一心在外邊發展,到最後,原來父親才是生命的重心。他1980年回香港,是為了陪伴已經七十多歲父親李樹培。「當時想,父親老了,要回來陪他幾年,沒想他竟有102歲,陪了30年,回不到美國。」

李樹培是著名耳鼻喉專科醫生,2005年離世。八十至九十年代,現任副院長曹延棨是李樹培左右手,也跟隨過李樹芬,當時對李維達來說,留在養和,父親能支持他買先進的儀器,九十年代,他與陳蔭燊教授成立全港首間視力矯正中心。仍然感覺有天會回美國去。1998年8月21日,養和洗腎房發生醫療事故,扭轉一切。

李樹培脾氣好不罵人

「那天是養和歷史最黑暗的一天,我早上九時回來上班,突然有電話說洗腎房出事,三個病人死了三個病人生存,那時,衞生署叫我甚麼都不要說,留待法庭交代,都是廢話,等於要我背上所有責任,總之,Ilearnedalotfromthat。」重要關頭,少爺仔沒有逃跑,他走出來承擔一切,都是為了父親,「難道要老頭子走出來,是嗎?那次打擊這麼大,在傳媒曝光了,第一次介入養和,後來又要「補鑊」,再也走不成了。事實是,生存的三個病人,經急救後,仍然選擇留在養和,沒有轉到政府醫院,他們的信任,給我很大鼓勵。」說起十三年前的事,他激動得終望着記者說話了。尤其學得深,是社會政治學:「有些人說要幫你,其實不是幫你。」

「當時對父親打擊很大嗎?」「不知道,我不敢問他,我也要看心理醫生,突然會哭起來。」突如其來的事故,最終讓他跟兄長李維文一起參與養和醫院改革發展之路,如今成為李氏家族第三任院長,「不會再有第四個了。」從第一任革命院長步履,李維達招攬相同信念醫生,如收天下兵器。近九十年一個循環,養和重返醫生集體領導局面,就是說,今後不一定再是李家之後當院長。

第三任院長最聰明之處,是明白自己跟先輩不同。跟伯父李樹芬的分別是:「我沒有他一般出色。」跟父親李樹培的分別是:「我沒父親厲害,他從不罵人,我忍不住,會發一下脾氣。以往員工對他的忠誠,不會自動過戶給我。」

跟孫中山相似,李維達是醫生,也當過病人,上世紀初害怕做外科手術的病人心態,就是孫中山家人也是一樣。近一世紀後,掌握科技與資訊的時代,養和院長帶着伯父勇於選擇新醫學的心態,成功接受質子治療。走過疾病痛苦,走近病者心理,他始終相信,香港病人應該有最好的醫療選擇。

記者:冼麗婷