我的主業是生活,業餘做藝術。宋冬總是這麼說。

的確沒有甚麼能超越生活本身,那麼所謂的事業,成績,作品,都應如他所說,是紀念碑。他為他自己的生活和別人的,做了忠實的記錄,人們可以彼此參照,瞧瞧,我們生與死,脆弱與堅韌,依戀與愛的種種痕迹。

撰文:鞠白玉

圖片:由UCCA美術館和宋冬工作室提供

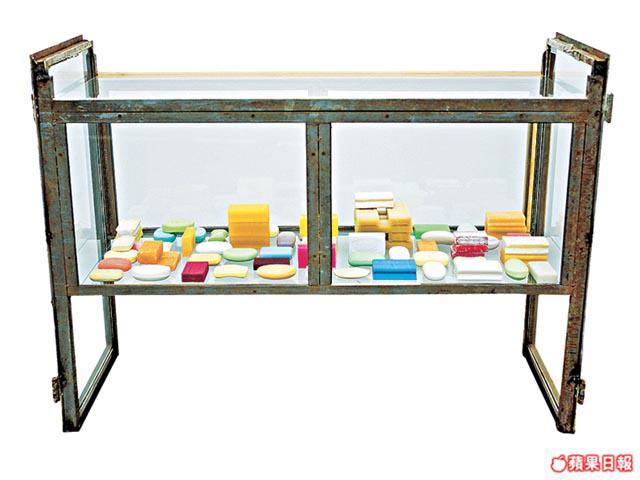

即便他和妻子早就是為人熟知的成功藝術家,他的母親也仍然為他們積攢着一切生活用品,比如香皂,塑膠瓶子,鞋子和衣物,紙片以及柴米油鹽。

日積月累,那些瑣碎的,日常的,隨處可見的物件,充斥在盡可能的空間。直到他的母親離世,這些東西仍然佔據着他的心。

那形狀各異的塑膠瓶子,曾經裝過食用油,礦泉水,潤膚霜,現在它們空空如也。她保留下來是為了給她的兒子在她假想的未來困境中使用的麼?還有從未使用過的香皂,羅列在那裏,五彩斑斕,失去了香氣,凝着的是她的每時每刻的惦記。

無論她的後代子孫將獲得多少財富,她都不會放棄這樣安全的方式。

「我們每個人都是窮人,身上流着窮人的血」,他說。他也從不會厭棄和丟掉這些東西,它們是他和過去生活的唯一的聯繫。

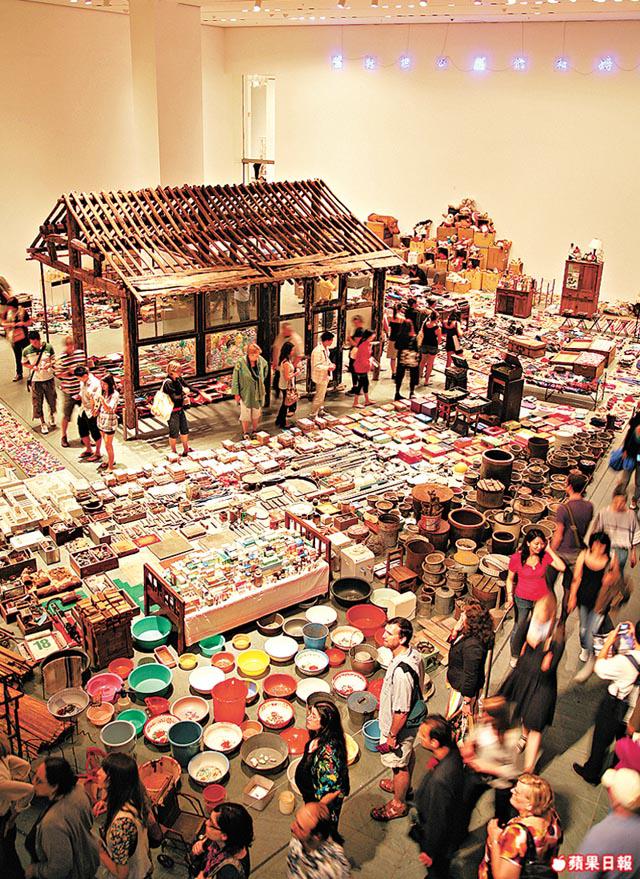

現在它們是《窮人的智慧》大型裝置作品中的一部份,和冬貯大白菜在一起,和老式衣櫃在一起,默不作聲,卻訴說着愛。

而《窮人的智慧》裏展示着更為具體的北京老百姓在過往貧困生活裏的姿態。他們在擁擠的空間裏世代的生活,已經學會了向有限的空間借用他們的權利。

屋頂上的鴿子屋,其實原是為人的居住(*私建住宅是違規的,但為鴿子搭屋是被允許的);生長在床中間的大樹(*建房不能砍樹,人只好每晚與樹同眠);滿屋叠架的木板床,像是兒童的樂園和迷宮,實為家中居住人口諸多之下的策略。

洗手池裏栽種的綠植,課堂椅子改成的雙人雪橇,輪胎改製的座椅,無一不顯示着窮人的奇思妙想,他們用僅有的空間和財富,克制地生活着。他們無意表露生活的殘酷,甚至像是透露着生的歡愉。

這個星球的土地,如此廣袤,但這個星球唯一的主人們,生活得如此擁擠。

所以總有那麼絲絲的傷感。就像六年前他和母親合作的《物盡其用》,那一萬件作品,浩浩然然地開進紐約的美術館。所有的物品不是美術館講究的燈光下展示的美感,它們給人的是綿延的,揮之不去的情緒。那太複雜,因為是生命的證據。

世界共通的美學

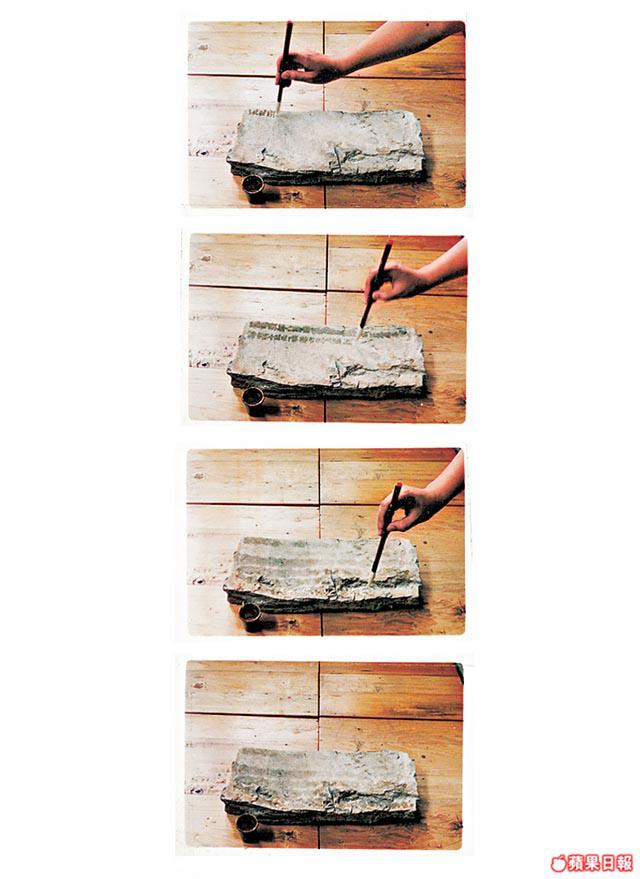

從前我覺得他的作品是在修禪宗,用片狀石頭打水漂,用筆沾着水在石頭上寫日記,在水面上蓋印章,冬天時在一塊磚上反覆哈氣。像是演示永無可逆的逝去,一切都是徒勞。

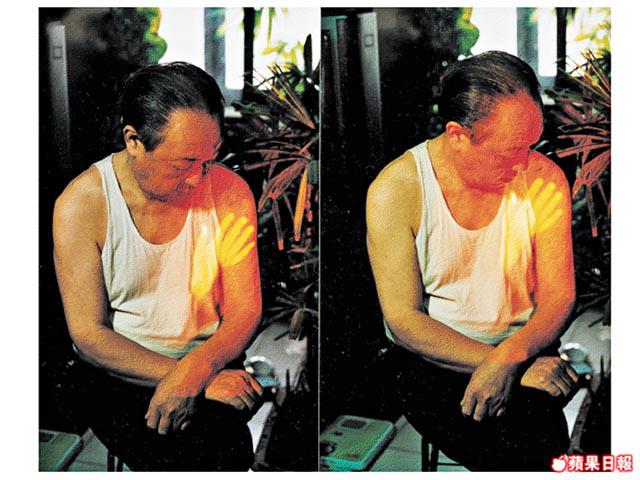

他用自己的手的光影投射在父親的身體上,一寸寸地撫摸着,無言的溝通,消彌了與父親的隔膜。

時光的流逝如此不可把握,人的情感難放亦難收,他盡力地記載着,用實物證明着。他的作品脈絡繁雜龐多,卻又跨越了藝術家與普通人的界線,那不是一個國家一個城市一個人所私享的東西,它們通用於全世界。

與母親合作的《物盡其用》在國外展出時,總有觀眾面對着一萬多件的家用品,真誠地對宋冬說:我的媽媽也一樣。

人類的生活都一樣,窮人的美學是相同的。

貧窮記憶滋養我

宋冬出生北京胡同裏,第一個家不到六平米,父母姐弟共四口,他總是睡在大衣櫃的頂上。媽媽和鄰居的作法一樣,將煤球,白菜和別的雜物堆在公共的院落裏,那是有意無意的圈地方式。有人家裏的孩子長的太高,須要添置一個大床,而大床需要更多的空間,就會想辦法擴地。在舊牆外砌一個歪斜的新牆,假意是為了支撐舊牆,待一年後,拆除舊牆,不知不覺就佔出十厘米的空間,孩子的床便有地方放了。

這樣的生存智慧在他的記憶裏是帶着溫情的,他從不覺得過去有多艱難,甚至在有錢之後還是買胡同的平房住,延續着過去那樣接地氣的生活,「過往總是有千絲萬縷和現在相聯着,那些精髓一直在刺激着我的神經,是我的財富。」

他特別愛他的爸爸,那個清華大學暖通學系的畢業生,想學建築專業未果,令兒子圓夢,兒子卻學了藝術。他的媽媽那年代少有的大學生,一輩子都用樸實的方式生活,他記得小時天熱無法入睡,媽媽整夜為他搖扇子,「小時只是感到凉快,現在知道那就是愛。」父母之愛都浸在他的血液裏,「這些記憶都是扔不掉的。」

舊物填充人心

宋冬的媽媽趙湘源,從胡同平房搬到三居室裏,仍是用舊物添滿所有房間。要這些「破爛兒」究竟做甚麼用?他終於問了她。「你爸爸不在了,我就怕這屋子空。」她回答。

好吧,他決定參與其中。於是媽媽積攢的所有東西,包括舊暖瓶,手套,鞋子,衣料──林林總總一萬餘件的東西,在數年的整理後,進入了紐約MOMA的展廳。她和她的兒子一起成為裝置藝術的創作者,她向人們展示了中國百姓生活最細微最隱密的部份,她讓人們知道窮人的方式窮人的思維,她在每次展覽時都會坐在現場跟觀眾聊天。

「我們都是窮人」,這是她生前反覆對宋冬說的話。2006年她與兒子一起領了光州雙年展的大獎,2009年她為了救樹上的一隻小鳥,從高處墜落不幸去世。

他感到欣慰的是媽媽在去世的前幾年一直很高興,舊物填充了她的心,給她活着的理由。

直到現在宋冬還是愛惜東西,從不輕易扔掉甚麼,他的工作室擁有一個巨大的倉庫,他將一切承着生活痕迹的物件都放置在裏面。當打開門進入其中,他知道他擁有的是撲面而來的時光財富。這真是一種奢侈──在這樣擁擠的世界裏,至少在今天他能有這麼大的地方放東西。

我是誰

不學建築學藝術,他是為冥冥中在尋找一個「我」,「我」是兒子,「我」是丈夫,「我」是藝術家,「我」是活着和愛着的男人。這還不夠,他在所有的作品裏嘗試更確切的「自我」。用一生的時間實在是太短,所以他急切地尋找着,希望在死的時候能知道「我是誰」。

宋冬總是微笑着,寬和着,他喜歡孩子,為了他女兒的自由,不讓她進中國的教育體制,讀個私立學校是為了有大量的時間玩。他從二十幾歲就教小孩子畫畫,現在他的學生成為和他在同一個美術館同時展覽的藝術家。他對她們卻是心存感激,因為在她們身上印證着「我」。

宋冬:藝術家,1966年生於北京,畢業於首都師範大學美術系,1994年首個行為藝術作品《又一堂課,你願意跟我玩嗎》,開展半小時後被查封,理由是「煽動性」「不嚴肅」。自1995年始先後在香港,悉尼,倫敦,威尼斯等地以「水寫時間」的方式創作。代表作《水寫日記》《哈氣》《筷子》《吃掉城市》《物盡其用》等。日前在尤倫斯美術館舉辦大型裝置展《窮人的智慧》。

鞠白玉,

滿族女,

八十後,

達達主義者。