《聖經》說:「你們要成為地上的鹽、世界的光。」潔淨的鹽曾是鹽田仔的標誌。這西貢內海的小島,沒古廟、祠堂,卻有一座獲聯合國文化遺產保護獎的聖若瑟小堂,因她是香港天主教發源地之一。這裏就像是紅外線攝影鏡頭下營造的夢幻世界,是心靈的鹽田。

父母輩親人都在鹽田仔出生,先祖陳姓客家夫婦150多年前,由內地觀瀾移至此,設田曬鹽為生;鹽田仔又名鹽田梓,梓解作鄉里,寓意不忘故鄉。後人以鹽田仔為鄉,就算最後一戶於1998年隨街渡停駛遷出,但每年5月首個主日,搬至市區或移居海外的,都會回到聖若瑟小堂,慶祝聖若瑟瞻禮。

與所有居民般,嬰兒時已領洗,小時候愛窩在聖若瑟堂望彌撒。鹽田仔是本地少有的教友村,於1860年代已是天主教,由香港島傳入九龍、新界的第一站,因彼時神父需經水路先到鹽田仔才到西貢及新界各島。島上沒有祠堂、神位,揮春盡是「福音傳世代」、「天恩達永年」。羅馬式設計的聖若瑟堂,便是在居民捐地下初建於1890年,設有彌撒祭台。

有趣的是,這裏彌撒都以客家話進行,讓男尊女卑下沒機會識字的客家婦女,也可跟着背誦玫瑰經等。夏其龍神父也在《客家人與天主教的相遇》稱,客家人客居他鄉,部份更曾移民,故較易接受外來事物如宗教,而且客家人常遭本地人壓迫,逐尋求教會保護。

村民復修發展生態遊

鹽田仔人去樓空後,淪為野戰場地,聖堂門窗遭BB槍膠彈射破。有神父想取消聖約瑟瞻禮,四散的村民反對,教區遂派一位祖居於此的神父調停,結果在居民捐助下,於2004年復修聖堂,更獲聯合國文化遺產保護獎,並發展生態宗教旅遊,每年接待數千人。這神父便是現時的香港教區副主教陳志明。

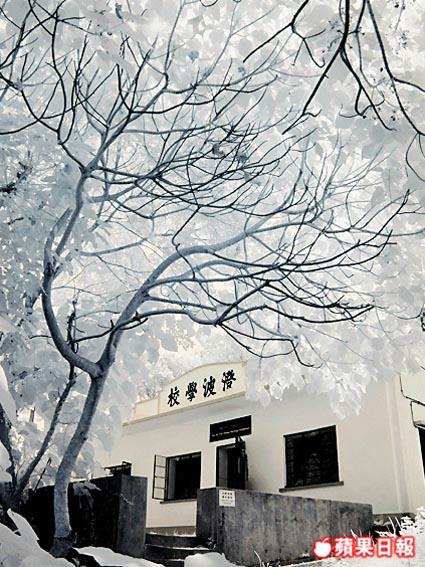

村內澄波學校是聖堂所辦,不過20個學生,除教授中數,更有教寫信的尺牘。學校92年停辦,現成為展示居民舊生活的展館。

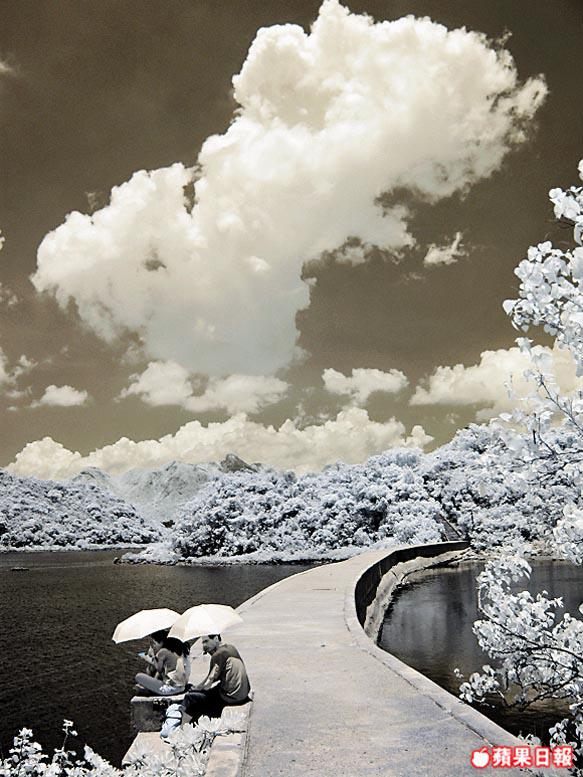

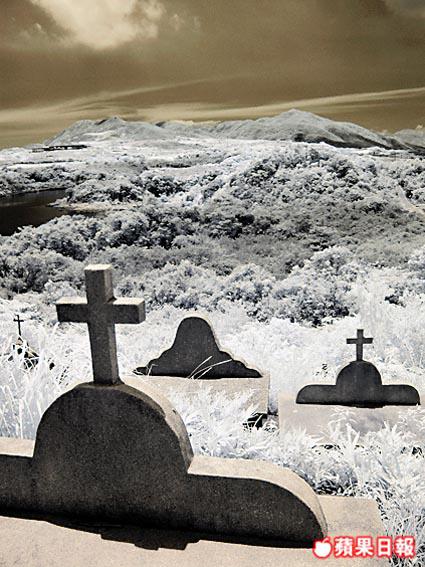

一片山,一片田,村民都付過厚愛。鹽田仔擁有美麗紅樹林,晚間舉頭繁星點點,低頭便是螢火蟲,還有村民喚為「聖地」的墳地,旁邊球場是年輕人樂土,沒半點鄉郊墳地的陰森。長大後,每遇困難便獨個兒回來,在母親墳前發呆,沉澱心靈,重新出發。決定以紅外線攝影技巧拍攝鹽田仔,營造如夢似幻效果,就是因總覺得這裏是另一個世界。

像《聖經》說,所羅門最榮華時,還不及野地裏的百合花,居民直至90年代仍堅持以柴火煮食,維持簡樸生活。鹽田50年代已改為漁塘,塘中巨樹今已枯竭,但村民正復修鹽田發展生態旅遊,重新引入海水,讓城市人一嚐在大自然下做鹽的滋味,回歸最純真年代,成為大地的鹽。

記者:翁煜雄 攝影:成啟聰