【本報訊】為免遺失屍體和調亂遺體的事故再次發生,醫院管理局在七間醫院殮房引入新系統「殮房八達通」。員工只需把遺體資料載入在手帶晶片內,當運送遺體進出殮房時,系統就會感應晶片,確認遺體身份和記錄進出時間,原理和八達通相似。有醫生指,系統試行一年,完全沒有發生事故。 記者:陳曉丹

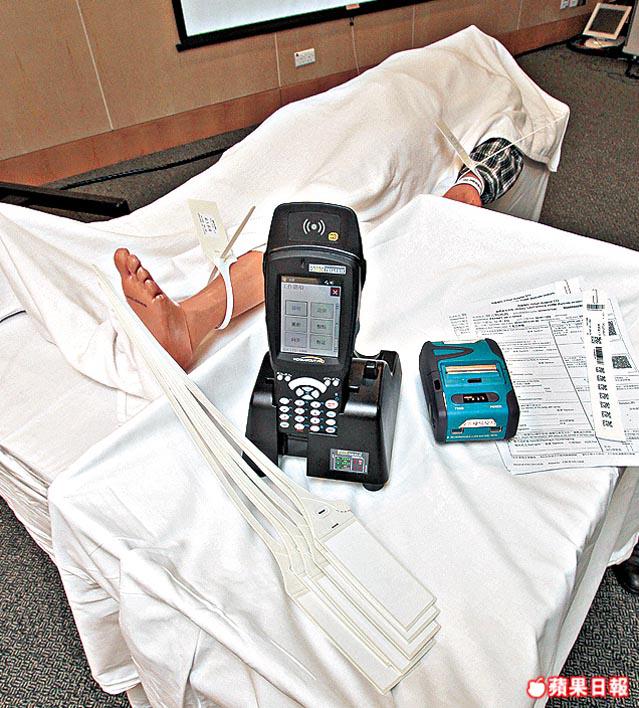

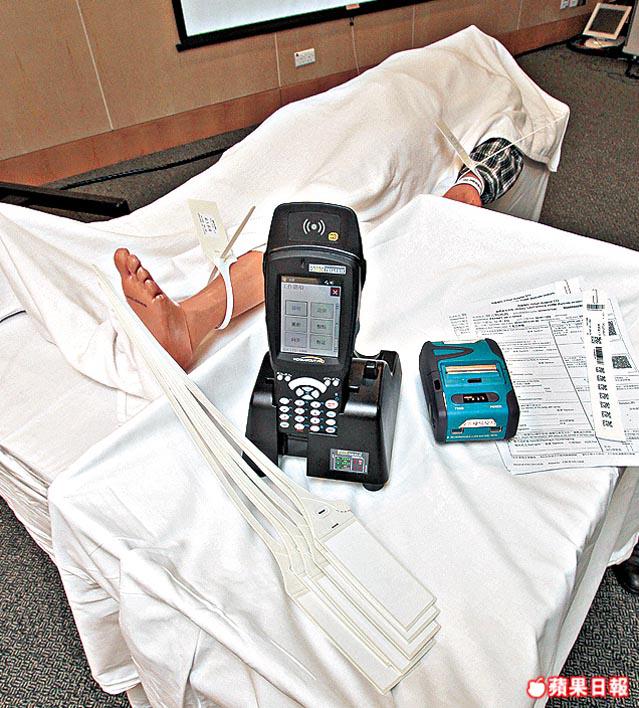

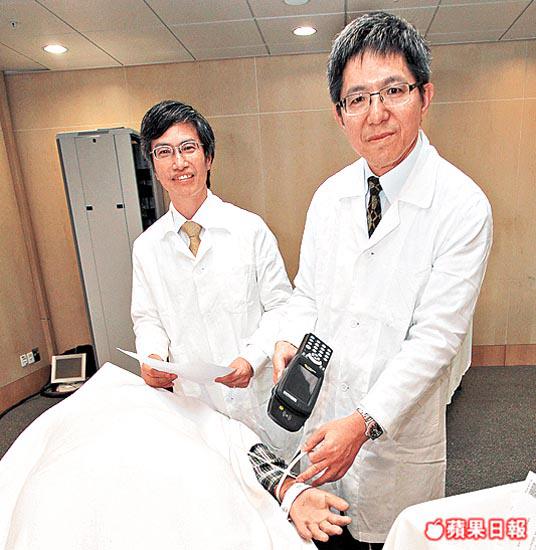

醫管局轄下41所醫院共35間殮房,每年需處理逾33,000具遺體,過去曾出現調亂遺體領錯屍和遺失屍體事件。為防再次出現事故,今年二月該局在七間醫院的殮房實施新系統。醫管局病理學資訊科技督導小組主席李錦昌醫生解釋,現時員工會在遺體的手和腳上戴上手帶,手帶上的晶片記錄了遺體的資料。當遺體被運送進出殮房時,系統就能感應晶片讀取資料,確認遺體身份,原理和八達通相似。若遺體沒有經過登記程序就移離殮房,系統就會發出警報聲通知醫院,減低遺失屍體和調亂遺體的機會。

掃描器掃手帶晶片

新系統結合二維條碼(2DBarcode)和無線射頻辨識技術(Radio-frequencyidentification,RFID),該技術已在多方面應用,如時裝店的防盜器和機場的行李掛牌,引入殮房是全港首創。殮房員工只需用掃描器掃描二維條碼和手帶晶片,整個過程毋須使用電腦,就可把遺體的個人資料載入晶片內。李錦昌指,「殮房八達通」可追蹤停屍格位置及方便點算遺體數量,防止意外發放屍體及紓緩人手壓力。他又謂,以往發生事故的機會雖然只有幾千萬分之一,但「殮房八達通」卻可確保零事故。他指,實行新系統後「唔好話減少咗幾多事故,係完全無發生事故」。

考慮擴展至11醫院

新系統在瑪嘉烈醫院和聯合醫院試行一年後,今年二月擴展至瑪麗、東區、屯門、北區和伊利沙伯醫院。每個醫院聯網最少有一所醫院的殮房引入新系統,所處理的遺體已超過一萬具,兩年後會再作檢討,考慮是否擴展至11間設有急症室的醫院。