【本報訊】點水蜻蜓,不但描繪了蜻蜓輕盈的形態,也揭示河溪是其不可或缺的生態環境。漁農自然護理署的紀錄顯示,本港有紀錄的蜻蜓,已由04年的112種增至目前的116種,佔全中國品種的16%,其中一些更屬香港獨有。目前全球極少進行蜻蜓稚蟲的研究,漁護署9年前開始透過捕捉及飼養蜻蜓稚蟲,現已收集到大部份本港品種的成蟲及稚蟲資料。

詳細介紹116個品種

漁護署蜻蜓工作小組人員製作的《香港蜻蜓》將在書展推出,詳細介紹目前有紀錄的116個本港蜻蜓品種,由於蜻蜓雌雄的徵狀形態有別,書內有詳細圖片點出同一品種蜻蜓的分別,也具備品種屬性、出沒地點及分佈等資料,供有興趣親身賞蜻蜓的市民參考。目前全球研究蜻蜓稚蟲的資料非常少,《香港蜻蜓》特別列出大部份品種稚蟲的相片,深入介紹本港蜻蜓的稚蟲形態。

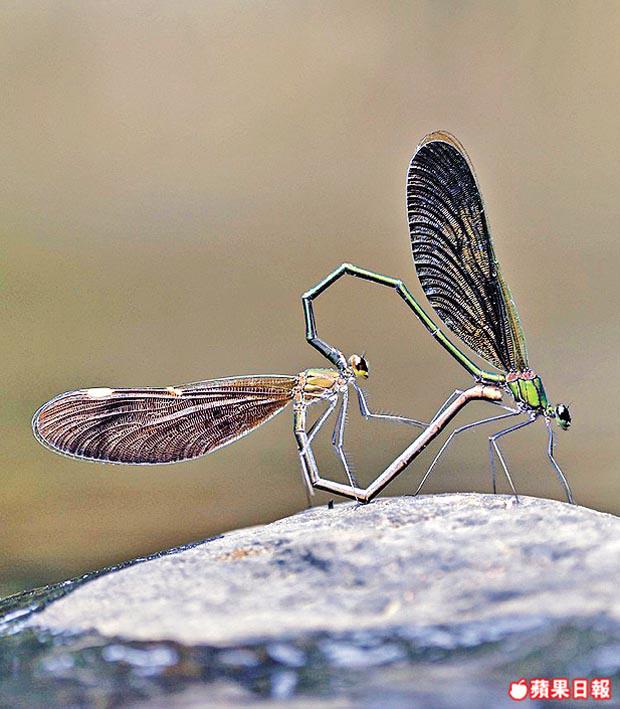

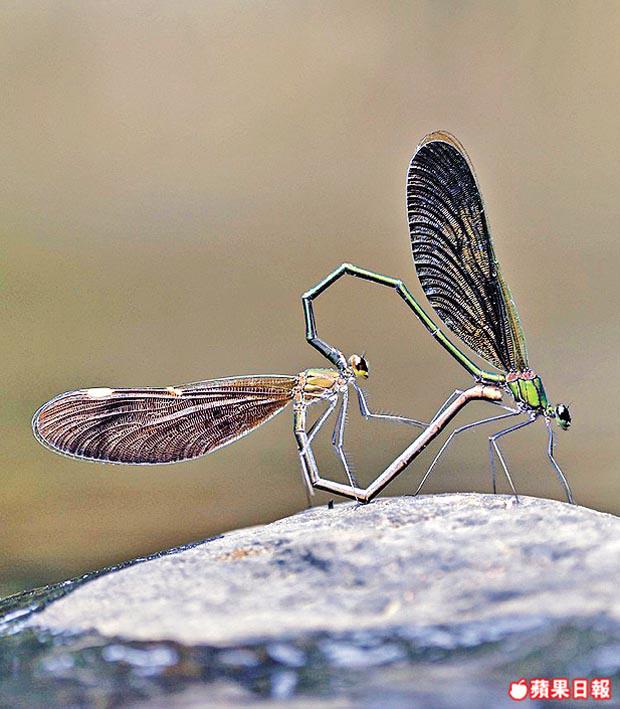

蜻蜓在成蟲前形態各有不同,稚蟲卵的形狀也未有紀錄,要破天荒搜集到稚蟲的資料不容易。漁護署郊野公園護理主任譚子慧表示,過去9年蜻蜓工作組人員不斷到蜻蜓的生長地,捕捉不同蜻蜓卵飼養,並一邊跟進和記錄孵化成蟲的過程,經多年才成功得到這些珍貴的生態資料。譚子慧指出,香港濕地公園成功營造出適合蜻蜓的生態環境,08年該處首次發現的短腹異蜻,屬本港首次發現的新品種。他指部份蜻蜓品種更是本港獨有,如香港纖春蜓及賽芳閩春蜓。他指出,書內部份圖片拍到蜻蜓交配的形態,要捕捉到這些自然形態有極大難度,可遇不可求。

此外,香港地質公園開設以來,到那裏觀賞自然地貌的人次與日俱增,漁護署在書展同時推出《香港地質公園一本通》,是首本全面介紹香港地質公園景點的工具書,由香港浸會大學地理系教授歐文彬撰寫,並設電子書版。