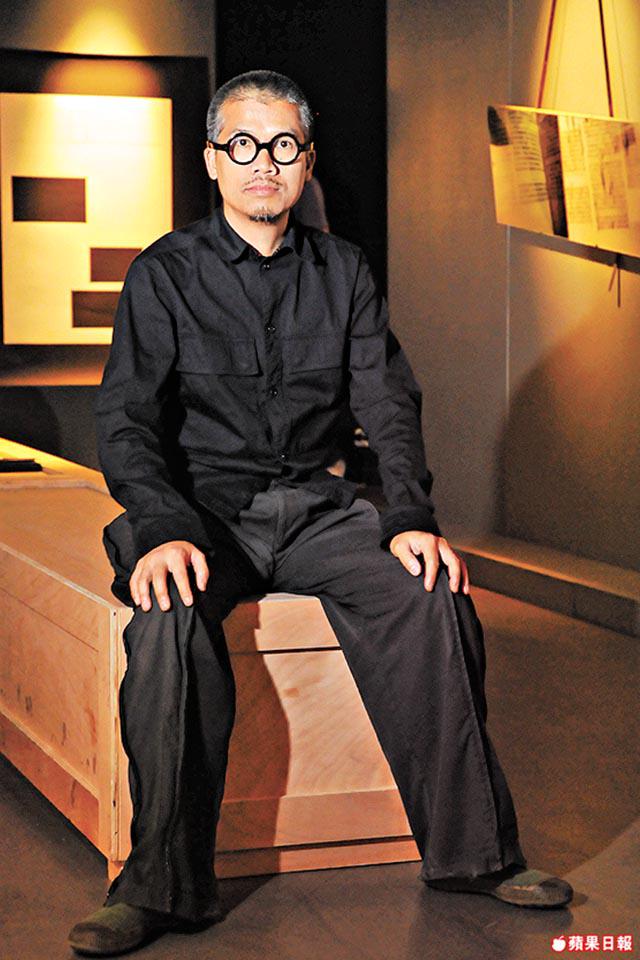

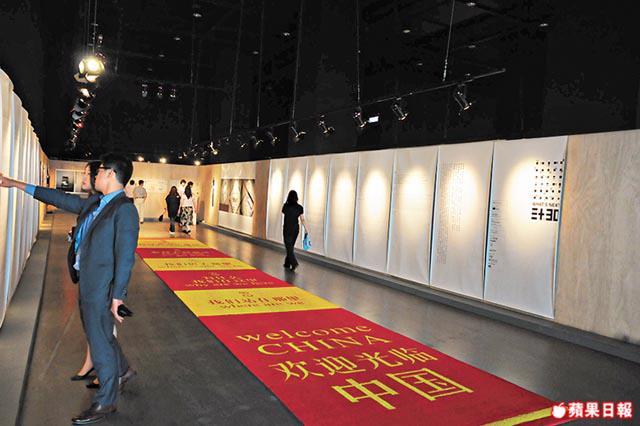

在同一個展覽,包含雕塑、時裝、建築、音樂、攝影、花道等,既有圖像、模型,亦有行為藝術,這是個怎樣的展覽?自己的身份也多到無法釐清的又一山人,與30位好友,共同思考創作路上的「What'sNext」。

記者:符樂

攝影:譚盈傑、伍慶泉

Model:ReilaWong@StarzPeople

創作,30年頭

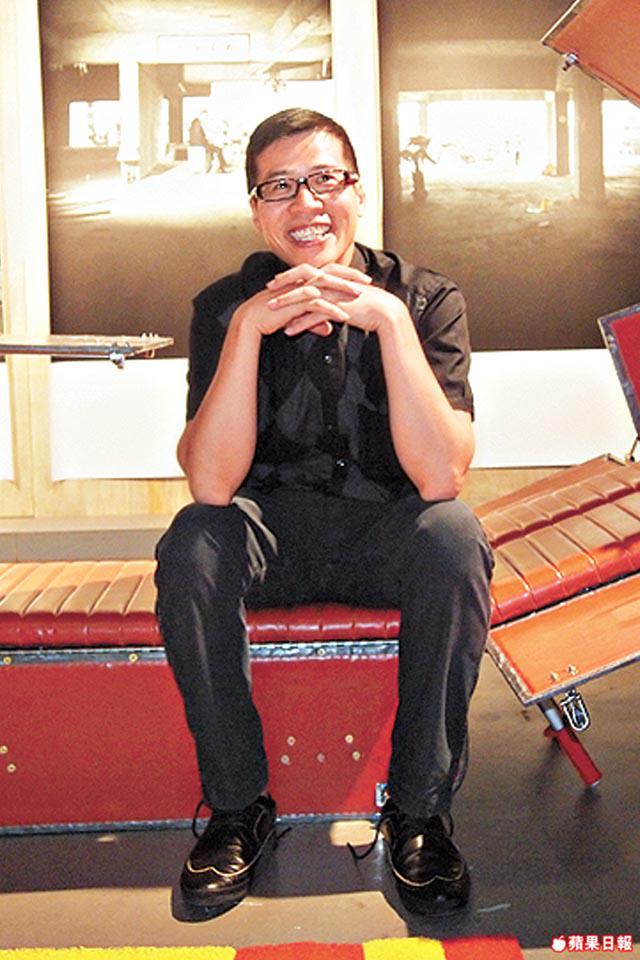

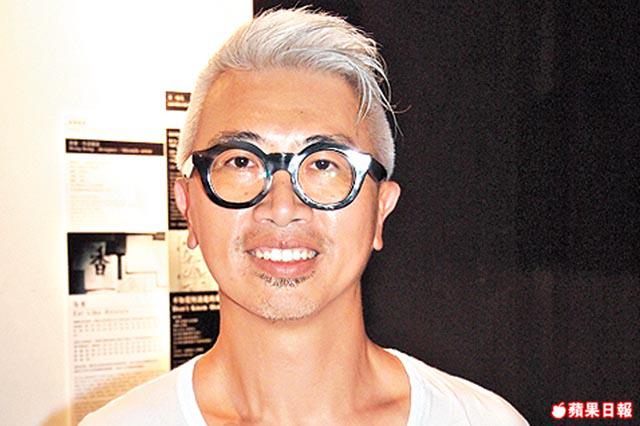

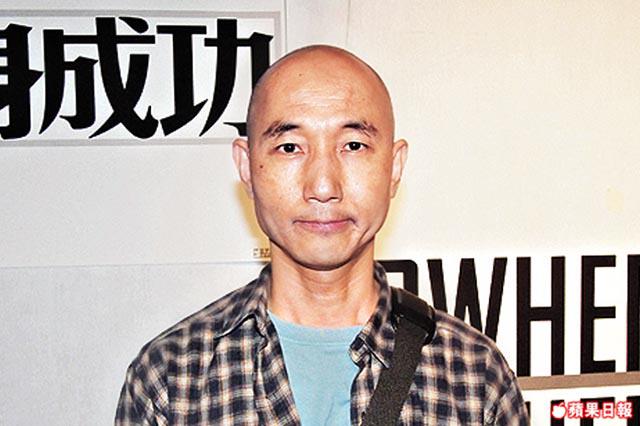

今年是又一山人,黄炳培Stanley,從事創意工作第30個年頭。總結過去,他遇過不少人、情、事,與志同道合一起思考未來,審視「創作的明天將會如何?」這便造就了「What'sNext三十乘三十創意展」。首個30是指Stanley於30年創作生涯中,遇到的其中30個創作單位(共32人),他們也許是他的老師、前輩、後輩、合作夥伴,當中花道老師佐野珠寶,更是他結識只半年的朋友,足見今趟展出用了他不少人情牌。不同界別的創意人,用各自的方式闡述「What'sNext」,Stanley因應他們的創作,發表30個回應,便成為第二個30。

社會

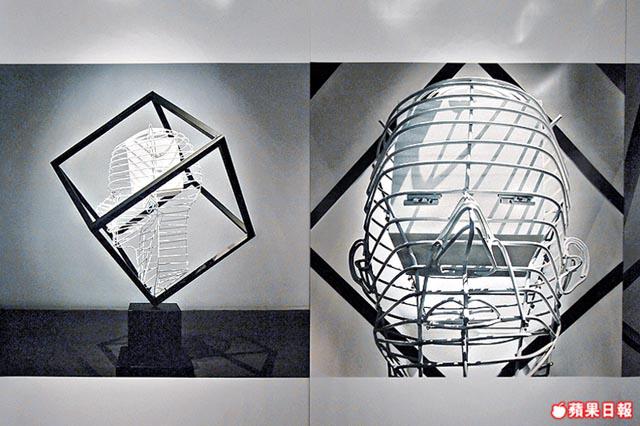

展覽分三個展區,入口處的紅黄地毯明確的提問「我們站在哪裏?」、「為甚麼我們在這裏?」和「我們想去哪裏?」這都是創作者與參觀者,來到這裏需要思考的問題。在展區「社會」中,作品多反映創作者對社會議題的關注。Stanley說:「在香港的展覽很遺憾,朱銘的立方體雕塑無法真身上場,只能以圖片取代。朱銘老師用盡方法也只能讓展品在深圳展出。」

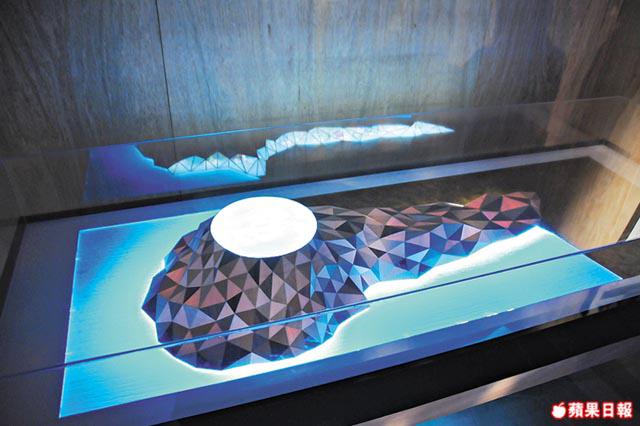

建築設計師呂文聰(Kent)認為,建築的What'sNext,須讓創意與政策並行。其展品包括10年前的西九龍發展藍圖、以綠色為主的《都市之塔》等。「香港現在的建築物商業成份較重,你不難發現無論港九甚至放眼世界,許多高樓都是四四方方的。這種行內稱為50m×50m的建築,最受租用者歡迎,發展商固然樂於興建。」Kent指,要打破這局面,必須由政府先行。「坦白說,以玻璃幕牆為主體,看似藝術化的建築,有多少人看懂?但綠化的建築卻老少咸宜。我們無法預測未來的真正需要,因此可持續發展,變動性大的建築最為實際。」

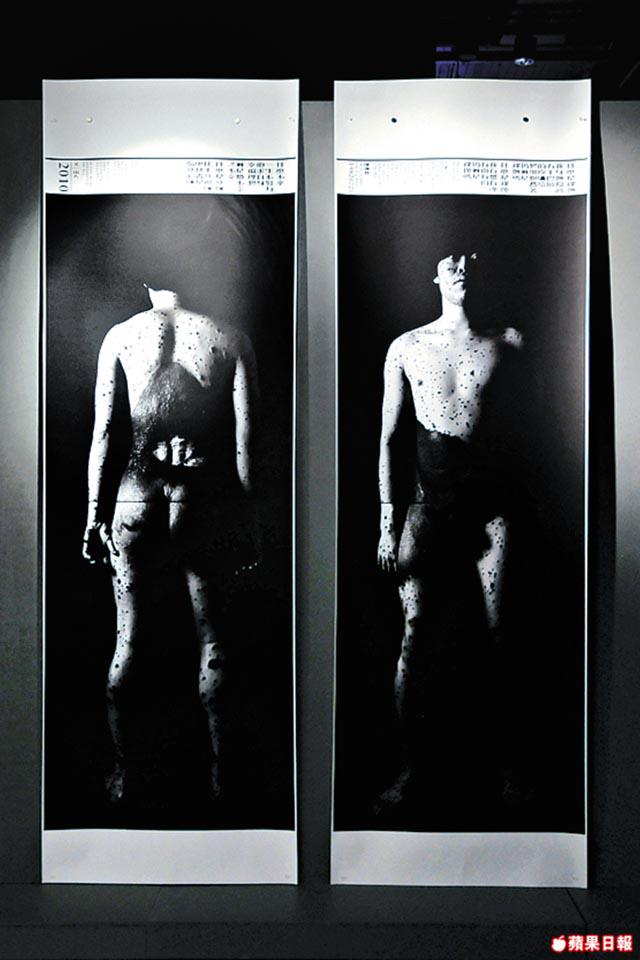

經常探討人與生活空間的意義,希望透過藝術帶出社會議題的香港藝術家黃國才(Kacey),曾創作《大鐵人11號》,帶出露宿者的情況。它是建造在搬運手推車上的城市睡覺裝置,機械人可變身一間有睡床、桌子及椅子的「安樂窩」,象徵着每個人都可靠自己雙腳站起來,繼續前行。在日本核危機後,Kacey製作《末日號》,讓公眾反思及正視能源問題,它是一人流動居所,用鉛板製造,具防輻射功能;內置四塊太陽能板,頭部可將能源儲存。科技或許可以解決生活問題,這次,科技卻把水、食物、空氣破壞了。

理想國

第二展區為「理想國」,甫入內已被一條高約三米的巨型竹橋所吸引,創作者是香港設計師陳幼堅。他用橋比喻將關係搭建,人與人間,國家之間,總要有個搭橋人,沒有這橋頭,便沒有那橋尾。就着此橋,Stanley以攝影作品《敦煌再上路》回應。昔日東西繁忙興盛的交通要塞,如今卻成沙漠,凋零、落寞;當日為世界搭橋的地方,今日為自身,正待重新搭橋上路。

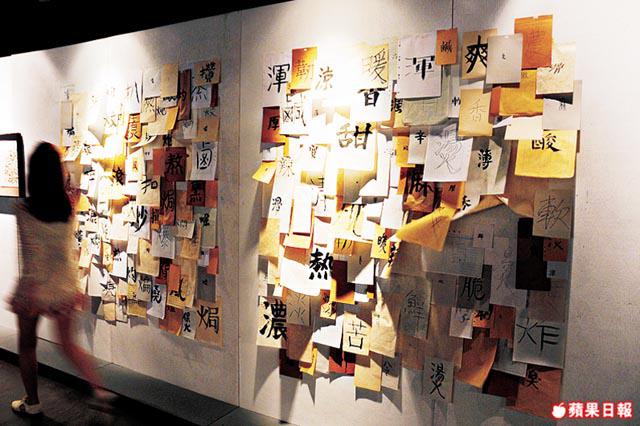

無論哪個國家,「食」都是共同問題,歐陽應霽的《為食》,除了表達甜、酸、苦、辣的味道,更有厚、薄、軟、硬的口感;烹調法如煎、炒、煮、炸,亦有甑、煀等鮮為人知的方法。他說:「這是個很大的課題,看遠一點,涉及社會、經濟、政治、本地、國際等,包括食材的安全、衞生問題,是經營者租金、社會環境的問題。」

小記不是藝術家,面對一眾展品亦有頭時,當中最看不懂的是盧冠廷的《LKLRe-HarmonizationSystem》。他解釋:「這是一個取代和弦,讓全世界更容易了解音樂的系統。一般人能夠明白基本和弦,但要掌握爵士和弦非常困難,因此我自學並研發這種令人更容易掌握的方法。」聽罷,仍覺抽象,想加深了解這系統的運作模式,才知道它仍在申請專利階段,不便公開。在此,算是賣個關子吧!

時間:生命

在整個創意展中,30個創作單位,加上Stanley30個回應,理應有60項作品,但實情只有59件。只因其中一件作品,是Stanley與日本京都銀閣寺花道主管無雙真古流傳人佐野珠寶的合作,名為《再生の花》。兩人的合作,遇上日本311地震,令作品險些取消。Stanley說:「也許是天意,再生,這題目是一早定下來的,看着日本災後,人民堅強的表現,令我很感動,最終決定赴日完成創作。這已不只是為了藝術或這展覽,而是想向日本人歌頌其強韌的生命力,表達一種意思。」「珠寶老師插花的過程是充滿靈氣,與自然融為一體的。作品7盆,由枯枝慢慢演變成一盆小花,配合再生的主題。」為了讓觀眾更能感受插花的精粹,現場特設珠寶的創作過程影片。

What'sNext三十乘三十創意展

日期:即日至8月9日

時間:11am至9pm(免費入場)

地點:港島東太古坊康和大廈1樓ArtisTree

查詢: http://www.whatsnext30x30.com