香港名之為香,正因為香港曾是香木種植、生產和貿易的著名大港,遲至七十年代更有「最靚的沉香木」從香港流出國際香木市場。在這香消霧散,記憶也消逝得幾近無痕的今天,終於有一位人類學家,正式把這個跨時代、文化、國界的人類文化遺產帶進議題,「神化」得很的張展鴻教授,這天把他的中大辦公室搞得香火鼎盛!

記者﹕馮敏兒

攝影﹕陳盛臣

香味是關乎記憶的傳說

某時某刻某地的回憶

常以氣味的形式

深印回憶的大海

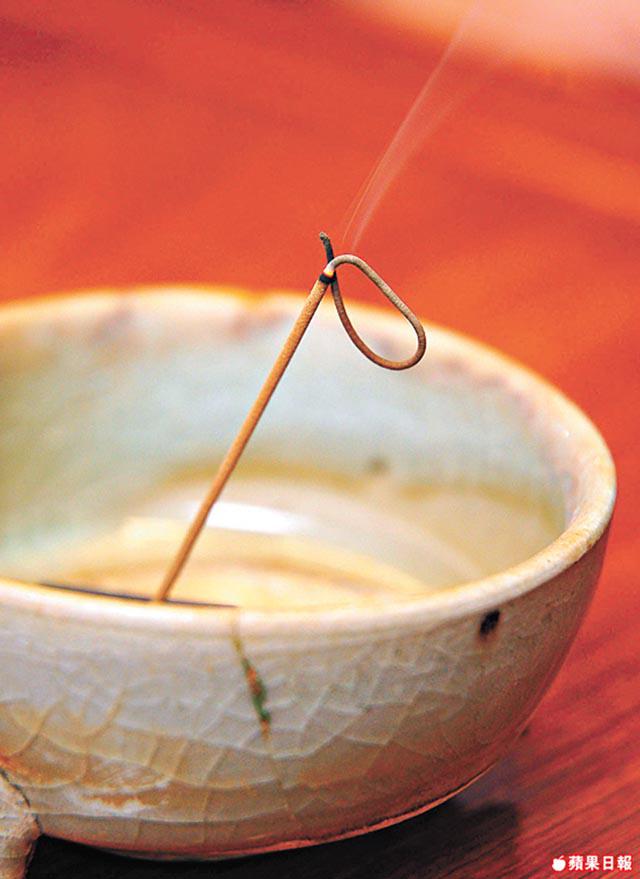

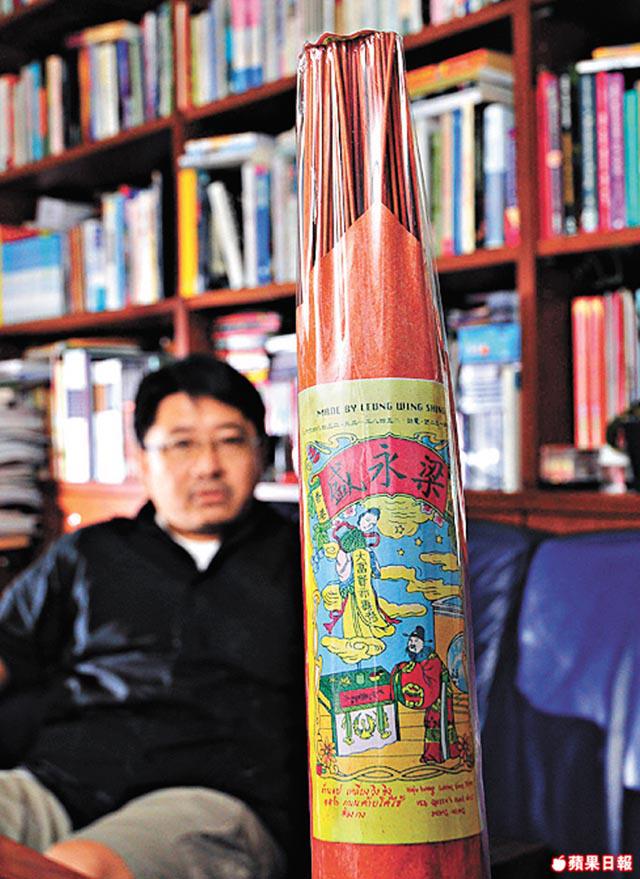

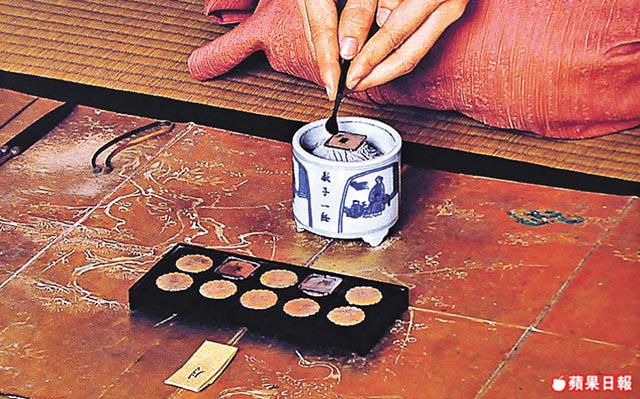

教授要在辦公室求神問卜了?「香不一定用來拜神,宋明的讀書人會在案頭擺放香爐熏煙,但不是拜神,而是怡情。」張展鴻說。中國製香技術源遠流長,而中東、歐美、印度、東南亞、日本都各有自己的香文化,涉及複雜的社會關係,包括醫藥、宗教、性慾和階級。張教授用了一年時間進行了初步研究,他走訪了香港傳統製香世家「梁永盛」,遇上了一種燃燒後味道勁似「保濟丸」的藥香,帶有濃郁的藥味。可能受到這下迷煙所弄,燃點了教授的大興致,開始了一段「尋香記」。

他指出其實製香的原材料有很多,包括香木如沉香、檀木,藥材如大黃、川芎、白芷、蒼朮;香料如桂皮、丁香,樹脂如乳香、沒藥,(傳說耶穌出世時,遠道而來的東方三博士送來的就是乳香和沒藥。)甚至更高級的,從動物身上取得的麝香、龍涎,前者是麝鹿腺體分泌物,後者是抹香鯨胃中不能消化的殘餘物。「不過一般拜神香只是混入香水的木碎,只求一燒到底,不會中途熄滅而已,甚至只有燒焦的味道。」而沉香則是其中最主要的香木,也是他的研究對象。

「受傷」後的產品:沉香

其實古時的「香道」會用不同的藥材、水果、花草等等熏製香氣,到後期才集中在木頭,尤其沉香。沉香是一種非物質文化遺產,有14種,全在東南亞,由孟加拉到新幾內亞都有這種香樹,香港和廣東一帶都有生長,但目前只剩下東莞一小部份,而印尼就佔了全球沉香木出口的六、七成。「有位在印尼做了幾十年香木買賣的人告訴我,他見過最靚的沉香,是七十年代從香港出口到他手裏的。其實香港的香樹種植業已停了超過二百年,香樹都變成野生,估計是當年有人把這些古樹斬下偷運出境,就像早前有人在大嶼山偷香樹,因為大陸炒得很高價。」

沉香其實是沉香樹受到真菌感染後作出自保的樹脂分泌,是「受傷」後的產品,健康的沉香木是不會有沉香的,就似松樹的,松樹出現裂縫會分泌出帶有油份的松脂(俗稱眼淚)一樣。收集沉香的傳統方法不會斬樹,而是採拾,因為從前需求不大,又因為密林充滿危險,只有原居民才會走到森林執拾掉在地上的沉香(土沉香)。但近年沉香需求大增,尤其中東石油國家已成為最大進口國,還有富貴起來的中國,所以人們會故意用釘弄傷沉香木,甚至用草酸燒傷樹皮令它在外面結油,然後整株伐下來,對熱帶雨林造成很大傷害!

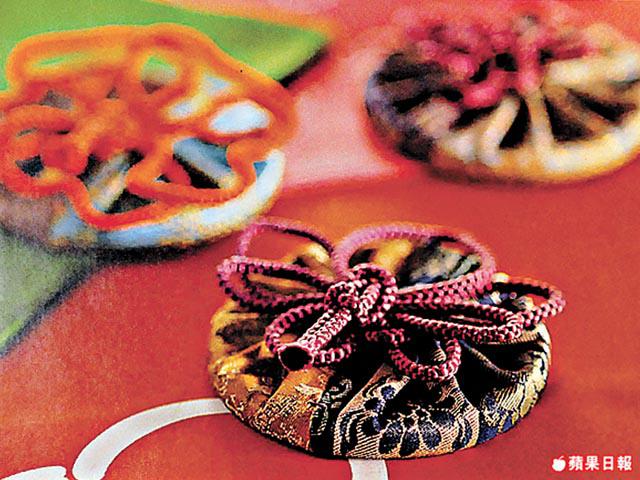

他指出西方的香味集中在香水,「香水廣告一定跟性有關,香水名稱也離不開男女的身體線條、性感眼神,但東方人沒有香水,卻有香薰、香囊,帶有欣賞性和較重精神性。日本人甚至依然保存『香道』,深入體驗大自然的氣味。

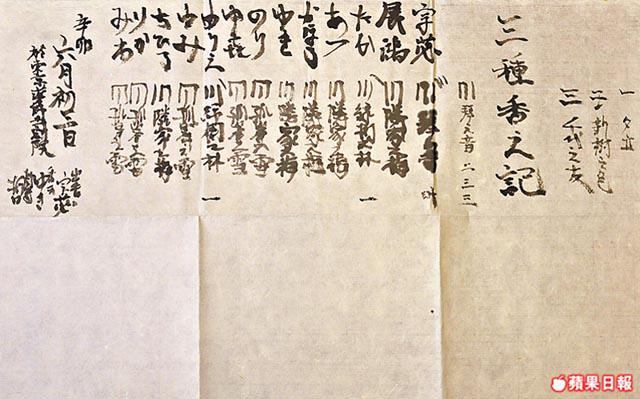

10年初體驗

「某些日本香道的最高要求,只燒最靚的沉香木,我走訪過一大香道流派「志野流」,老師要學員坐在一起品香,然後各人估是甚麼香,我們只估了3種香,但除了老師都沒人估中!有些沉香不好味,有薄荷味、有奶味、花味、清草味,甜味,甚至鹹味。我解理的香道其實是模仿大自然,亦有語言和詩的境界,否則大家各顧各,你覺得似牛奶、我覺得似益力多就沒意思了,要大家一齊聯想,產生共鳴,例如某古代詩人曾經形容了秋天落葉時的味道,而剛巧某種樹木能夠產生同樣的味道。」現在中國有些有錢人玩了兩三年就稱自己為大師,因為他用很多錢買了最貴的木,就覺得自己嗅過最靚的木了。但曾在日本生活10年的張教授指:「在日本的香道而言,玩上二、三十年才只是一般,沒四、五十年都不能算精,差不多要玩一世人才有點所謂功力,能分辨出各種香味之餘,同時又要對日本古代的詩歌很熟識。」不少人都知道,燒香最好就是黃梅雨天,「但日本香道的朋友卻告訴我:人人都識講,但要真正體驗到何謂梅雨天時燒香之妙,最少要有10年功力啦!」香道是一種很複雜的知識體系,與「禪」有關。教授說我們對嗅覺和味覺的遣詞用字其實非常貧乏,「枯木逢春」的含意又有多少人真能體會嗎?教授希望可以找到資金,邀請他們在今年來中文大學做示範。

張教授認為,印尼專門採拾沉香樹脂的深山原住民,對沉香的理解,與世界各地是完全兩回事,而香道雖然源自中國,但日本人才是真正在這600年來不間斷地開發。所以當我們把香作為人類文化遺產時,就應該將所有有關人等、國家都納入範圍內。近十年整個亞洲,每個國家都致力爭取屬於自己國家的所謂非物質文化遺產,但往往忽視了跨國的文化意義,他對中國近來爭取把「香道」列為自家的文化遺產更是不齒!

消防員救火

張展鴻,中文大學人類學系主,他本科原是念社會學,因遇上人類學家教授而改投進一個又一個「蠻荒世界」。從研究日本北海道的異族愛奴人開始,回到香港又發掘客家菜的歷史,再到元朗魚塘為養魚業做了深入的考察,現在醉心的「尋香記」原來只是小研究,跨國大研究「淡水小龍蝦在中國的秘密生活」還在進行中!他甚至將會應聯合國教科文教組之邀,往江西的道教勝地三清山,深入八卦陣,發掘道教對自然的看法!對於人類學家的使命,教授形容「就如消防員救火,救得一個得一個」,救的,當然是人類的文化遺產。