八九十後一輩不好彩,避風塘美食已經上岸,無緣乘搖櫓在水中央零距離欣賞夜景。別沮喪,現在正宗避風塘炒蟹重現江湖,雖無冷氣,也有機會暈船浪,但可一嚐真正香港歷史味道,這一餐,就浮浮沉沉齊齊懷古吧。

記者:徐務研

攝影:林栢鈞

Model:Alia@PureModels

成龍給一百元貼士

打正旗號賣避風塘口味的餐廳多不勝數,然而全屬上岸舖,哪有機會上艇進餐?新開業的「信記」可不同,客人可真正上銅鑼灣避風塘的客艇用膳,重拾舊日集體回憶,大廚開哥:「上岸舖自稱炮製正宗風味,但他們連船也不懂划,憑甚麼說正宗?至少我自小懂得划船,父母兄弟都幹過避風塘食肆,過過真正避風塘生活。」

避風塘歷史,開哥越說越起勁:「五六十年代是全盛期,每遇打風,魚船和私人遊艇都會駛入避風塘;六七十年代開始出現粉麪艇、水果艇、冰艇及蝦蟹艇,一架架小艇會駛到載客艇旁邊叫賣,連唱歌艇都有,常聽到人家唱《鳳閣恩仇未了情》,真的有隊Band即場演奏,場面很熱鬧。到八十年代,艇甚麼都賣,達官貴人和升斗市民都來幫襯,那年代的紅星我差不多個個都見過,如成龍、周潤發等,成龍給貼士一百元,非常闊綽。」那為甚麼避風塘美食會消聲匿迹?「許多大老闆眼見避風塘生意好,力邀各食肆上岸。這幾年政府想重建避風塘文化,於是我和一班舊夥計便重出江湖。」大概艇上人對大海念念不忘,始終大海是自己的根嘛。

搖櫓划足五十年

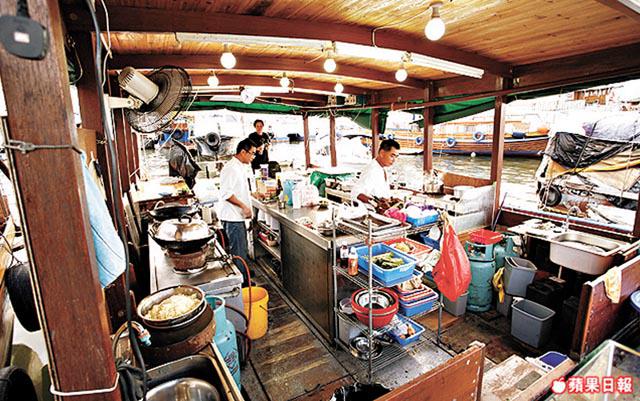

來到碼頭,有小艇接載我們到海中央的「信記」,這種小艇叫「搖櫓」,沒摩打,要靠專人划船,問阿姐搖櫓難不難操控,攝影師多嘴:「起碼廿年駕駛技巧啦。」阿姐只一句:「甚麼?五十年呀。」搖足五十年艇,嘩!搖櫓就是客船,即客人用膳的地方,十艘八艘客船就這樣圍着廚房艇等開餐,菜一炒好,夥計便穿梭於廚房艇及客船之間,密密傳菜。

來到避風塘,當然要一試馳名避風塘炒蟹,過斤半肉蟹用豆豉和蒜頭爆炒,入口不油膩,連蟹箝也炒得同樣Juicy。開哥:「炒蟹好考功力,好講經驗,不過最重要還是新鮮,我賣的是即日鮮,我天天下午都親自入貨,所以來吃飯要在中午前訂枱。」清蒸鮑魚吃得多,避風塘炒鮑魚仔真的聞所未聞,九孔鮑魚勝在夠厚肉,先炸後下避風塘配料炒香,油溫控制得好,肉質沒變韌又維持到鮮味,絕讚!蟹油炒麪賣相普通過普通,但矜貴在用炒過肉蟹的油來炒,配新鮮蝦肉及蜆肉,即時聲價十倍,「麪」不可以貌相。

名副其實艇仔粥

連吃三道菜,稍停,欣賞一下入夜後的美麗海景,陣陣海風吹來,感覺好Relax,採訪當日有客人特地訂枱慶生,Alia也拿着iPhone左Chok右Chok,拍照留念。

忽地傳來一陣攻鼻香氣,再次喚醒味蕾,原來是避風塘辣椒炒蜆,如斯惹味,皆因用上傳統辣椒醬余均益,配蒜茸、豆豉及海鮮醬炒香,入口不會一味死辣,吃得出蜆鮮味。椒鹽泥鯭最對我胃口,泥味不重魚頭炸得最脆卜卜,多葱多蒜極美味。不得不試的還有避風塘燒鴨髀河,大地魚湯底熬足幾小時,魚香濃郁,河粉人手切幼,口感與坊間吃到的大不相同,鴨脾油香豐腴,無得彈。

坐艇嘛,又怎能不試避風塘艇仔粥,配料有海蜇、魷魚、豬脷、豬肚及花生,清淡得來有鮮味,試過之後,我再不會吃一般粥舖的所謂艇仔粥。避風塘小食有豬脷及魷魚,老實做法不特別,最重要是新鮮,開哥天天到豬肉檔親自挑選豬脷,質素有保證。最後來個白灼韭菜花,這是人人必點的菜式,條條韭菜花經過精心挑選,嫩滑爽口,我給滿分!

信記(81120075)

地址:銅鑼灣避風塘

註:每艘搖櫓最多坐八人,必須中午前訂枱。