「鐵腳、馬眼、神仙肚」,這是記者入行的必然條件,還要默默承受工時長、人工低,有行家早前更在博客自嘲記者生涯原是「賤」。當問到有線電視新聞部體育記者林定勤(Maggie)和陳焜傑(Kitson),他倆卻異口同聲說,能夠寓工作於娛樂,夫復何求。

記者/攝影:林湛穎

入行篇:Kitson

一切由「恨」開始

入行7年,30歲出頭的Kitson回顧體記生涯,一切從「恨」字開始:「入行原是恨做,一來喜歡體育,二來覺得體育新聞空間大,可以突出個人風格。」然而,恨做很快變成怨恨,發現收入待遇跟醫生、從事金融業的同輩朋友差一大截,即使再努力工作,恐怕難以追上:「有朋友認真地勸我,你個樣算幾醒目,又識得說話,如果轉行做保險,人工隨時高一倍。」

反覆思量,每次想放棄時,腦海總會閃出一幕:「有位已故前輩曾對我說,『原來阿傑係得嘅』,我就同自己講要有信心。」現在,他對「恨」有另一種看法,「『恨』可變成『幸』,兩個讀音很似,但要進化,先要學會堅持,工作有heart,反過來想想,能夠將興趣變成事業,比起其他人,的確幸運。」

入行篇:Maggie

體記如此多Fun

浸大體育系畢業的Maggie,是排球和田徑健將,01年加入有線體育台後,很快受到賞識,翌年遠赴南韓採訪世界盃,這個不少行家的畢生夢想,她20出頭就實現,豈料世盃結束後就毅然辭職,轉行當小學教師:「轉行求較穩定的生活,但原來這個想法和現實有很大落差,執教鞭太有規律和沉悶,不合自己外向的性格,最後又回歸體記。」

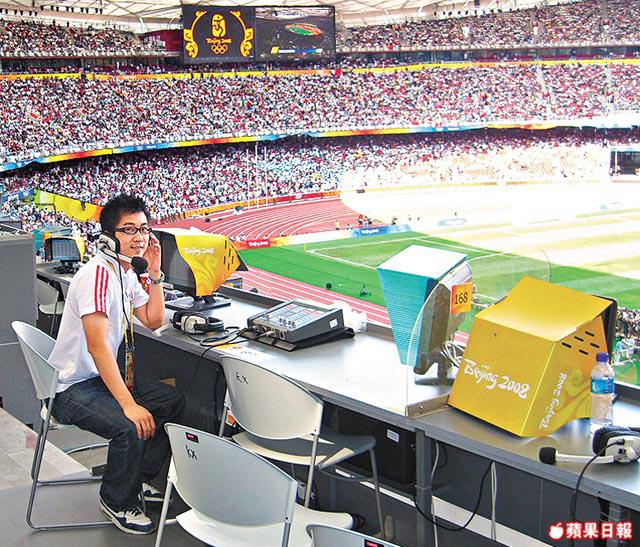

03年向無綫電視自薦成功,重操體記的故業,1年後轉投有線至今,她笑稱體記可以睇波睇比賽,新聞題材亦較正面,以Fun形容最貼切:「入行10年採訪過奧運、亞運和世界盃,即使工作量多到死也無悔,見盡多個體壇明星,體記如此多Fun!」

工作篇

入行難 做好更難

入電視台當體記是許多年輕人的夢想,每年各大電視台收到的自薦信多不勝數,但這行圈子極窄,4大台合共只得10多名體記,如何做好這份工,Kitson認為溝通最重要:「做電視是團隊合作,一單新聞其實有導演、攝影師和剪片等幕後協助,要懂得和他們相處,才會做出好新聞。」

他亦見過不少人入行只貪出鏡的虛榮感,對賽制、術語、人物等基本體育知識不求甚解,等同浪費光陰。Maggie補充「輪更」也是必須:「無論本地或海外比賽大多於周六、日舉行,體記難免要犧牲假期;而有線和無綫均要求體記返通宵更,負責翻繹晨早新聞節目,這一更是必經階段。」

展望篇

繼續享受「甜品」

前輩曾謂體記浸淫4年,經歷世界盃、亞運和奧運的洗禮,文筆思路才會成熟。在圈內打滾多年的Kitson和Maggie已視工作為終身職業,對事業發展,兩人別有一番感受。Kitson認為記者應受更多尊重:「香港很奇怪,相比醫生和律師,人們不覺得記者是專業,其實記者觀察力可能強過醫生,口才可能勁過律師。」

Maggie則較現實,只求體育新聞這款「飯後甜品」能夠繼續保存:「半小時的新聞報道,體育往往只佔最後3分鐘,有時還要讓路給予港聞和國際新聞,我希望可以堅守這3分鐘,不再被分薄,證明『甜品』都一樣好睇、好食、有價值。」