【本報訊】悼念六四的活動不單只有晚上的燭光集會,集會前維園有一連串性質不同的活動,讓從未經歷六四的年輕人認識當年歷史。今年有藝術家創作六四畫作,也有人製作六四死難者地圖將死者的遇難地點標示出來,在燭光集會前,一整日以藝墟的另類形式表達平反六四的訴求。

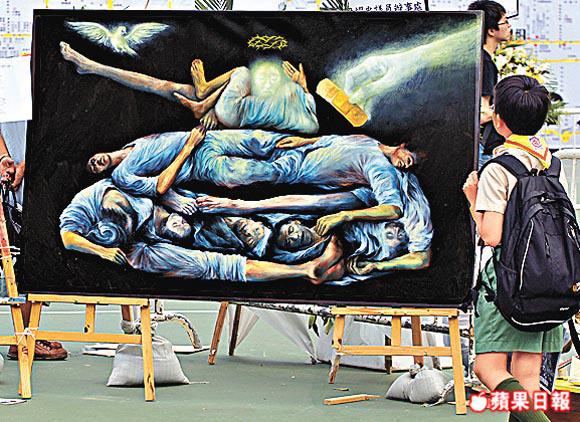

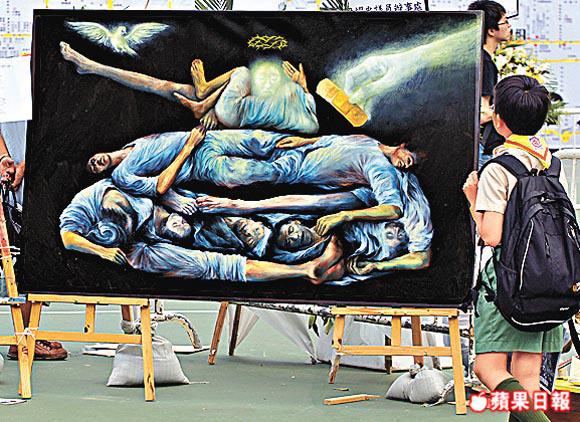

繼64名中學生前晚在維園重現22年前天安門廣場前的場面後,維園昨午恍如藝墟,四周擺放了多件本地藝術家的作品,將他們對六四的感受全部透過畫作、雕塑品等表達,有人製作流血淚的半身雕像,更有人將當年北京死難者遇害的地點,在大地圖上標示呼籲各人勿忘當年的烈士英靈,維園場內也有多幅歷史圖片將當日情景再現眼前。

64名中學生展八作品

至昨午2時,維園又舉行首創的「六四紀念館」,上述64名中學生展示八件親手製作的藝術品。中七生呂同學參與製作其中一件藝術品《相煎何太急》,作品以紙張等物料表達一名官員坐在椅上,另有一名民運學生跪在官員的身前。她解釋,當年官員一意孤行下令鎮壓民運,學生被蒙上黑布則象徵被暴力鎮壓的恐懼。她又說,作品中官員手持槍械但槍口其實對着自己,象徵鎮壓民運殘害百姓,最終傷的其實是當權者。

中五生湯同學則參與製作了《傳播》,以大紙張墊底,寫上多個為學運加油的字句,並打上紅色手印,象徵被害的學生和民眾。湯同學解釋,作品以木條和廢紙砌成「六四」的字,並黏上多塊木棉;當中的「四」字也象徵了囚牢,反映六四慘案,木棉則寓意民眾渴求的民主、自由、人權,就如木棉一樣隨風飄揚,在眾人心中植根發芽、成長,薪火相傳。

參與今次活動年紀最小的何同學只得15歲,他說過往對六四一事認識不多,參加一連兩天的活動後,對當年的慘劇認識加深,認為十分有意義,「經歷咗當年民運學生嘅情景,感受到佢哋當時嘅心情,我家都多咗一腔熱血」,他更表明往後一定會繼續參加每年的六四燭光集會。

支聯會主席李卓人表示,會將「六四紀念館」在各區作流動展覽,日後會找到適合地方作長期展覽。