【記者梁德倫報道】徐詠文看起來弱不禁風,有誰知道瘦弱的身軀已飽受克隆氏症折磨,腸道發炎潰爛,更要切去大部份大腸和小腸。面對日後或要插便袋的生活,她有一個卑微的要求,希望醫院管理局將生物製劑納入常規藥物名冊內,讓她不用因負擔不起每月逾萬元的藥費而失去尊嚴。

檢查時意外爆腸

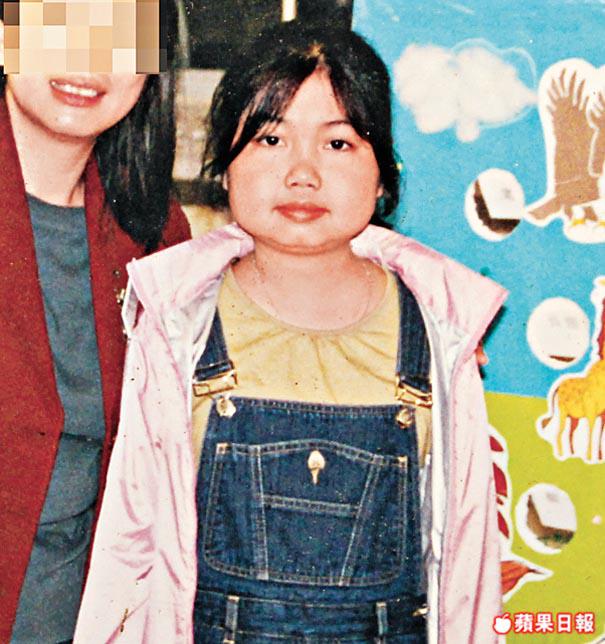

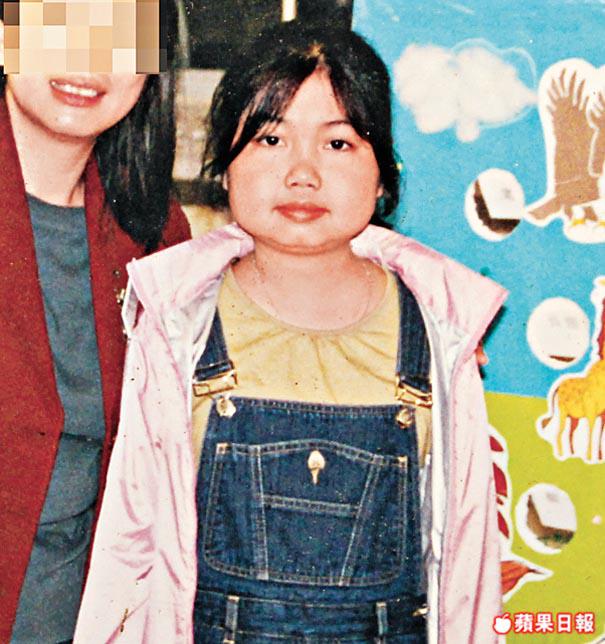

27歲的徐詠文原是無憂無慮的女孩,但美好的童年在10歲劇變,長期微燒、腹痛,被誤診為盲腸炎切除盲腸,後來在威爾斯醫院才確診克隆氏症,是當時全港第二個兒童確診個案。她憶述,當年醫學界對病情的認知不多,初時接受類固醇治療,副作用令她變成「肥妹」,心裏極為難受。

患病至今10多年,她形容病情「反反覆覆、時好時壞」。因腸道潰爛阻礙消化吸收,發病後恍如停止發育,17歲時身高仍只得3呎多,最後醫生引入生物製劑為她治病,是全港首次應用生物製劑抑制克隆氏症。結果成功抑制病情惡化,終能正常發育,長高至5呎1吋。

生物製劑是自費藥物,每月至少萬多元,她只能在病情變差時才打針,令病情反覆。大腸及小腸已接受多次切除手術,「我已經唔想知自己剩番幾多喺裏面」。「瘺管」令她下體及肛門有消化液及排泄物流出,腸道檢查時又因意外「爆腸」,「成個過程好似噩夢咁」。

她因長年留院,小學四年級後已沒再上學,現時學習化妝,希望將興趣化為一技之長。她勸勉「同病相憐」的病友不要想得太多,「點諗都改變唔到事實,惟有放鬆啲玩吓開心吓。」

病患倡資助藥物

另一名患者許玉滿批評醫管局太落後,仍用幾十年前的藥物,明知生物製劑具療效卻不資助病人使用。由炎症性腸病患者組成的「結長友會」本周四將向醫管局及食衞局遞請願信,要求資助生物製劑;訂立醫療豁免機制時須加入病人代表以示公平。中大內科及藥物治療學系教授胡志遠指,現時4,000名炎症性腸病患者,當中1,500名克隆氏症,現時15%即約225名克隆氏症病人使用生物製劑,每人每年藥費12萬。胡指生物製劑療效較好,但月費約萬元,病人只能透過撒瑪利亞會申請資助,目前獲資助者不足20人。他估計連同未來10年須轉用生物製劑的病人在內,醫管局每年資助4,000多萬,即可讓患者使用新藥。