29歲,首個系列作品《花鳥蟲魚》就進入威尼斯雙年展,接着是聖保羅等國際大展,再以藝術家身份成為策展人,那時的盧昊,少年得志,進入了現代藝術權力中心。結果是,他用大熱電視劇《潛伏》的劇情來形容這經歷:「我」為黨國效力,最後死得不明不白。事隔兩年,盧昊仍心有餘悸。

撰文:鞠白玉

攝影:金與心

盧昊,中國當代藝術家,除了創作油畫、雕塑外,也是知名策展人。1969年生於北京,畢業於中央美術學院。99年入圍第48屆威尼斯雙年展,09年第53屆威尼斯雙年展中國館策展人。代表作:《花鳥蟲魚》、《消失的家園》、《一粒沙》。

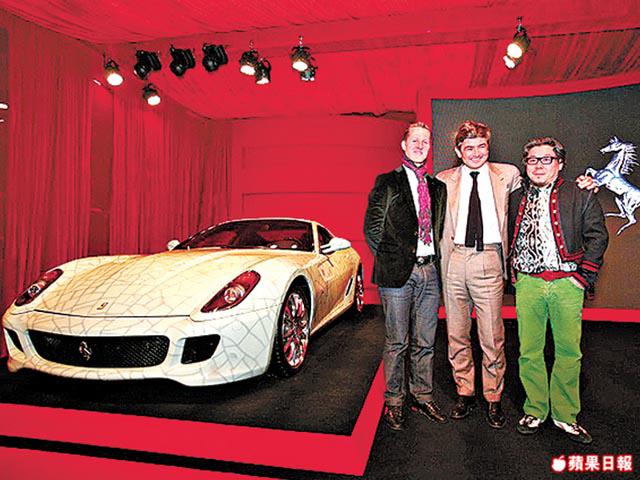

說真的我也想不通為甚麼中國大陸的藝術家喜歡如此誇張的行頭,通身名牌混搭,明晃晃的翠綠褲子和鞋子,油光錚亮的頭髮,加上大紅色豪華跑車,一副暴發戶的派頭,他們在生活中的美學和他們所從事的必須有美感的職業,完全不一致。盧昊就是這類人,即便在威尼斯雙年展上以策展人的身份亮相時,也是紅色褲子皮質緊身T恤,看不出半點優雅。他那老北京人特有的大嗓門,一說起話來像是要臉紅脖子粗地吵一架,舉手投足又那麼誇張,讓他整個人顯得狂妄。

提起對他以往的印象,他憨厚地笑了。在去他工作室的路上,他在法拉利車裏放着狂躁的音樂,音樂聲覆蓋着他的大嗓門,聽不清他的解釋。

工作室的院落已經荒凉,雜草和蒲公英在春風裏亂飄。他說,平時畫畫在公寓裏就足夠了,這工作室只是存放大型裝置的倉庫。

從任威尼斯雙年展中國館策展人之後的兩年,他換了手機號,變得深居簡出,跟往日那些藝壇江湖事好像是漸行漸遠了。「藝術圈比娛樂圈更複雜」,他這樣說是深有體會。當日,他付出的代價一直不堪向外人道,經歷也體現了藝術江湖的特性,在中國,藝術沒那麼純粹,藝術界是人際界。

是收穫是幸事

99年他個人作品入圍威尼斯雙年展時倒未有爭議,也有評論人說若在國內選一個裝置藝術入圍,也非盧昊莫屬。「那時還沒所謂中國的當代藝術市場,不太關乎金錢事。」

可「做導演和做演員是兩回事」,威尼斯雙年展是國際藝術盛事,藝術家任策展人是頭一回,盧昊先是受學術界重擊,「二流藝術家策一流的展?」接下來面對的是半夜電話恐嚇,當面現金賄賂,朋友翻臉,合作畫廊解約,幾乎是前途盡毀的風險下運作中國館的展覽,收穫是讓他盡知人情冷暖。

天價藝術家曾梵志的入圍,讓坊間有傳言是曾自費進入,因為曾太看重這個國際亮相。而盧昊在這時才吐露真相:其實是之前的贊助人撤了資,我只好賣了一部車,自己出錢讓曾梵志可以進入展覽。每個人都認為自己是有代表性的藝術家,策展人持的主觀性在任何不得入圍的一方裏都看似偏頗。他得罪了友人,失去了自己作品的合約買賣。現在想來,吐一口氣,竟也認為是幸事了:少了從前那種熱鬧,倒是可以安心創作了。這兩年他甚至沒有工作助手,「因為以前的助手在展覽期間收了別人的錢,成了線人,每天向人報告我第二天的工作計劃,對方便可以處處設障,我再不信任助手。」

那一年裏他添了糖尿病和膽結石,醫生說是:急的。

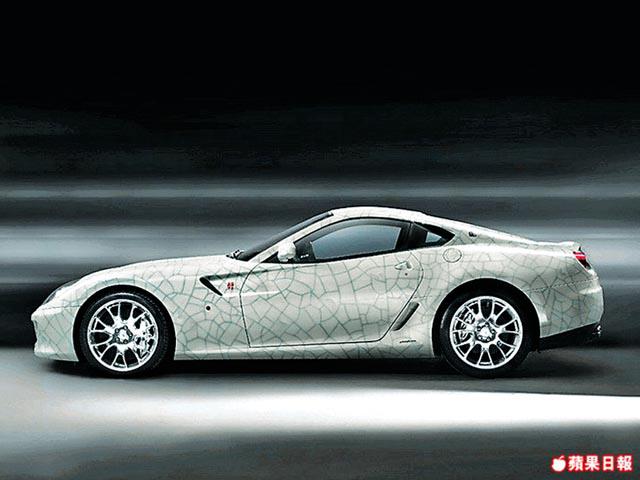

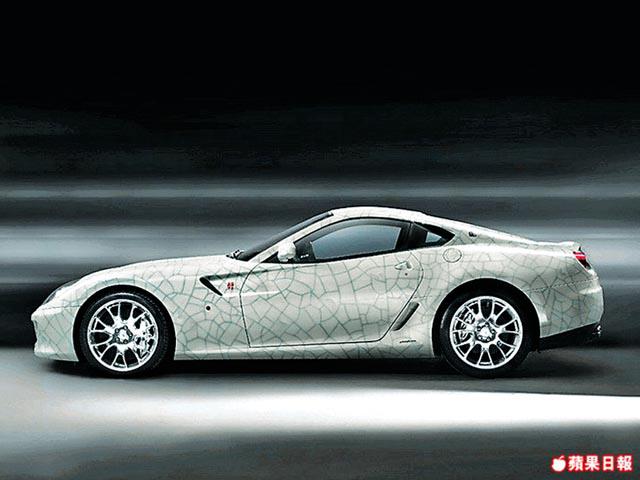

陶瓷×Ferrari=¥11,000,000

09年盧昊以宋代哥窯瓷片為靈感,設計了法拉利599限量版跑車,後以一千一百多萬元人民幣拍出,得款用於清華大學工程系。藝術、商業與天價,糾纏一起,成了熱門課題。

從前風景

他家裏並未有人從事藝術行業,他從國畫系畢業先是玩了幾年搖滾,之後做了第一個裝置作品,有機玻璃製的天安門,裏面養的是花鳥蟲魚。

他的祖上四百年前就從東北滿人居住地搬來北京,曾祖父任朝中要員,曾受過「跑馬圈地」的聖寵,世襲的爵味,當然,到他這一代已是平頭百姓。但生活起居還留着滿人的習性,閒散,玩物,養性。無論是裝置還是架上繪畫,他創造的總是帶着脆弱感的,將百姓尋常的物件置於一個集權象徵裏,那些國家標誌的建築此刻也只是一個裝着小玩鬧的容器。他從前擔心過太民族化的東西,會有人指摘說太不國際化。日後他想來,藝術何必要自我文化消亡,為何安迪沃霍就可把美國本地化的東西放置於創作中?

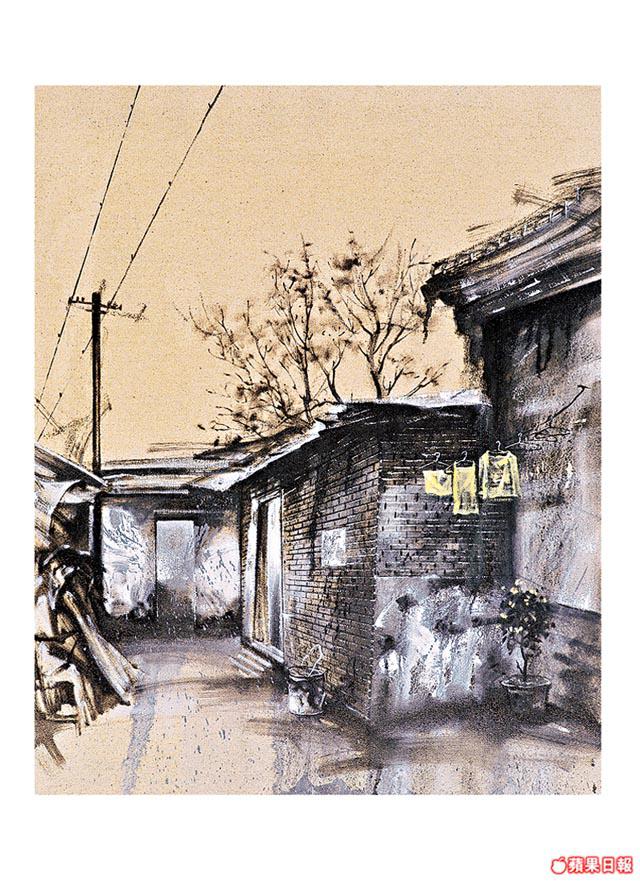

我說他的內心分裂。他學國畫,卻用現代藝術的手段,他外表狂妄,內心卻老派拘謹,好像很自信,又時常顯出了怯意。他如今的生活樣樣都要精緻講究,卻懷念着從前的舊日。《消失的家園》裏袒露了這種傷感。那些灰色的胡同建築是他的北京記憶,恍惚得又如同一場夢幻。有時他騎着單車,回到小時的居住地,在附近轉悠一圈,家園早已無迹可尋。

「我懷念的是那時人與人的情感關係吧,小時家裏沒人,就在鄰居家吃飯,每戶人家都不會上鎖,那時雖貧窮,卻一點也不孤單慌張。」上了現代藝術這條船,好像是順流而行,通暢,但不由自主。

灰色的胡同建築是他的北京記憶,從前風景漸漸模糊了,只好急急回頭一瞥,細細留在畫布上。

──《消失的家園》

當時酒正酣

他有件作品《建築碰碰車》,裝置分成兩個部份,一是帶鏟車的高樓,還有是跑得很快的老北京小平房,觀眾可以拿着遙控器讓兩部份互相追逐。觀眾玩得哈哈大笑,最後一切小平房都被撞得一塌糊塗。很快他們安靜了,做為老百姓,他們的生活方式其實一直被傷害着。

他曾在公園見到一個老人養着許多花,那些花裝在各式各樣的器皿,有礦泉水瓶,也有鐵桶或陶罐。這就像他的《花鳥蟲魚》系列,任何東西都是可能承載生活的。他為那些花朵們、也為這種久違的生活感動。他更想把他那些拍賣場上昂貴的裝置變成花盆和鳥籠,放置在百姓的院落和窗台上。

他從前有個藝術計劃,想將現有的老北京四合院的居民暫時安頓在酒店,然後請世界知名的園林設計師進入,為他們創造一個傳統又舒服的院落生活,再令他們回歸進來。這想法有十年之久,卻始終不可行,他得不到這樣的信任。

他看似不是一個激烈的人,卻始終扣着個「民族主義」的帽子,原由是奧運會時,因為奧運火炬在法國的受阻,他和另外幾個知名藝術家退出了在法國即將開幕的展覽。現在回想來,他說是:當時酒正酣,就做了這樣的決定了。

他是性情鹵莽的人嗎?也不盡然。

國家集權象徵+尋常百姓玩意,是閒散玩物的脆弱感。

──《花鳥蟲魚》

香港是戰場之外

盧昊的工作室和艾未未的幾乎一牆之隔。在這風聲吃緊的敏感日子,我問他的態度,又告訴他香港藝術界的舉動。他沉默一會兒,「香港是戰場之外。」

我說:「那戰場之內的人反而是怯了嗎。」

他說:「藝術家不比任何人強大,也許比你看到的任何一個群體還脆弱。我們可能是全部脆弱都集中在身上的這樣一撥人,我承認。」

鞠白玉,

滿族女,

八十後,

達達主義者。