在我心裏,楊力州是位溫柔的說故事高手,他每部紀錄片主題都不盡相同,但卻同樣地打動人心,並引起話題與關注。他從平凡的故事裏找到了「深刻」,然後用自己的方式與觀點詮釋,架構出劇情片般的高潮迭起、扣人心弦的戲劇張力,讓你悲喜交集、時而熱淚盈眶、時而又開懷暢笑,最後帶着一種溫暖的哀愁與悸動離開戲院。

撰文:游惠玲

攝影:李俊賢(部份圖片由前景娛樂提供)

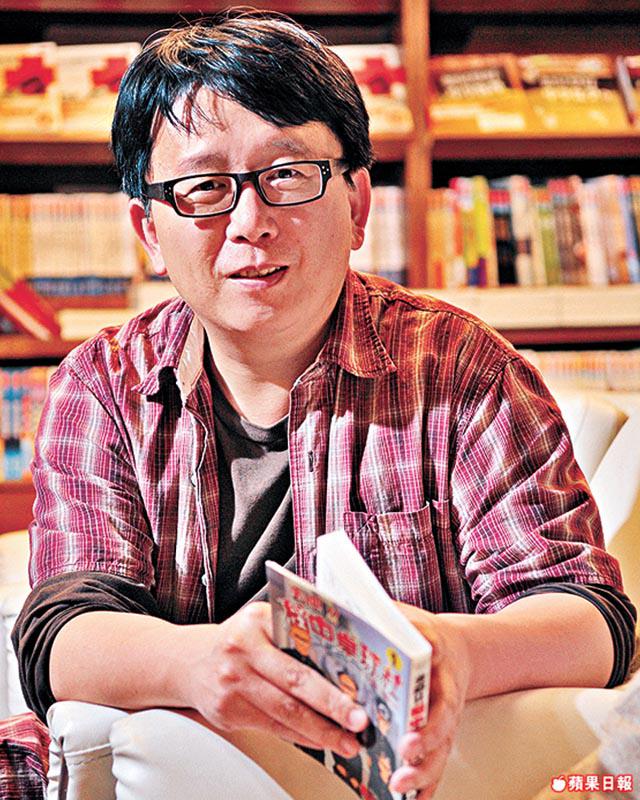

楊力州,台灣著名紀錄片導演。輔仁應用美術系影片組、國立台南藝術大學音像紀錄研究所畢業。99年《我愛(080)》獲日本山形國際紀錄片評審團特別推薦獎,01年《老西門》獲文建會紀錄影帶獎首獎,03年《新宿駛,東口以東》獲金鐘獎非戲劇類最佳導演,06年《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片,07年《水蜜桃阿嬤》在全國19家電視台聯播,10年《被遺忘的時光》締造了高票房紀錄。

關於「真實」的「選擇」

我們身邊平凡的小人物,在楊力州的鏡頭下,都成了最稱職的演員,自然流露出真性情。「為甚麼你總能如此貼近受訪者,讓他們無懼於鏡頭,自然地表現自己?」這是每個碰上楊力州的人,都會想要問的問題。他不假思索地說,第一個原因是靠「時間」所累積出來的紮實功夫。在我眼中,這是一項需要莫大勇氣與耐心的工作,你得要有勇氣去承受故事,也要有耐心陪着受訪者走過一年、兩年,甚至是更長久的生命歷程。

楊力州拍攝《奇蹟的夏天》時,到花蓮美崙去和一群踢足球的國中生混了一年。一起吃飯、一起睡覺、一起參加足球比賽過關斬將,最後出乎意料輸掉了國中生涯最重要的全國總冠軍後,大家一起流淚,然後得繼續進入人生的另一個階段。紀錄《水蜜桃阿嬤》的故事時,楊力州花了半年時間,和工作人員開車鑽進雲霧裏的新竹尖石鄉,隨着阿嬤回憶過去、走入未來,去理解台灣原住民所遭遇的生命課題。每一部僅一、兩個小時的紀錄片,都是時間與生命經驗的層叠累積。

至於第二個呢?楊力州調皮地笑了一下說:「我想,是因為我是個沒有『特色』的人吧!金城武就沒辦法拍紀錄片了。」楊導演有種「鄰家大哥哥」般的親切特質,他總是能夠真誠坦然地表達、分享自己的感受,讓被攝者不感到壓力,而容易忘卻鏡頭的存在,自在地展現自我。

但楊力州說,一旦被攝者卸下心防,反而是他得要更加小心謹慎的時刻。「紀錄片是一連串關於『真實』的『選擇』。」這些故事是沒有腳本的真實事件,情節將如何發展你永遠不會知道,最後畫面的選定或刪除,作為手握決定權的導演,經常會陷入兩難。

歷經同一生命歷程

時間的推進,也造就情感的累積。導演和故事主角歷經同一段生命歷程,也成為了交心的好友,楊力州的肩上也同樣背負了受訪者的人生課題,讓他在午夜夢迴時,同樣輾轉難眠。「有一天我會不再拍(紀錄片)了,因為雙肩再也承受不住了!」楊導演提到,有些派別會認為拍攝者應該是「牆上的蒼蠅」,是鏡頭後的觀察者,要跟被攝者保持距離。但對楊力州來說,他在拍片的同時也進入了被攝者的生活,與他們產生對話與互動,怎麼可能不涉入呢?「所以,我現在正學着和被攝者說再見。」我能夠理解楊力州的感受,若不卸下肩上的情感包袱,人生只會越來越走不動;慢慢地說再見,是對雙方最好的道別方式。

07年,楊力州所拍攝的《水蜜桃阿嬤》談及原住民的生活困境與自殺問題,引起台灣社會上對於弱勢族群的關注,但卻也招致批評,被部份人士指為是在消費原住民。良善的初衷被扭曲,楊力州說他有整整一年的時間無法再掌鏡,直到超馬好手林義傑邀請他同行到北極紀錄拍片,他才又重拾攝影機。

楊力州回憶,他在那個-40℃、風雪交加的世界盡頭「磁北極點」,寄了封信給自己已逝的阿嬤。曾經,這位至親的死亡,帶給他相當大的衝擊與震撼,他相信這極北之北是最靠近天堂的地方,外婆一定聽得到他心裏的聲音。

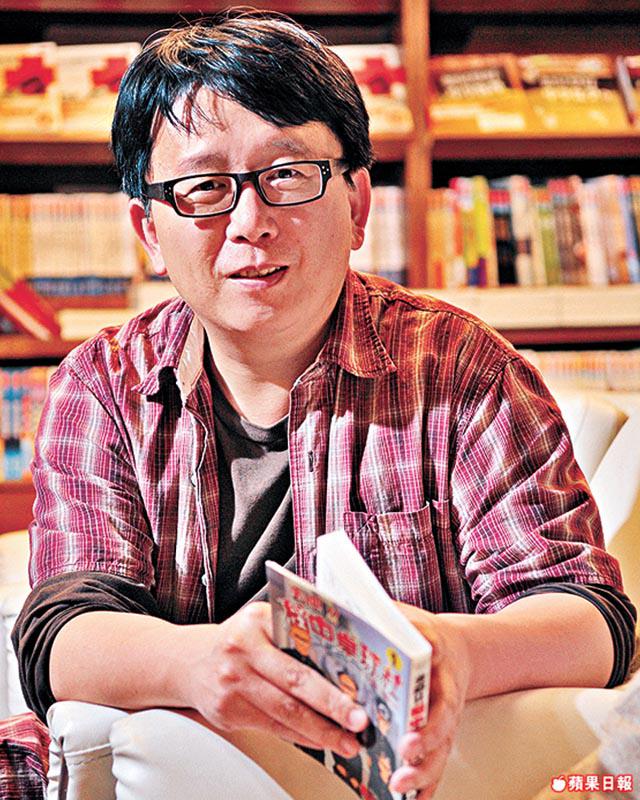

站在這空蕩蕩、白茫茫、甚麼也沒有的極北點上,他才明白:「原來這裏甚麼都沒有,連根柱子也沒有!」突然間,他恍然大悟:「這不就是『世間本無事,庸人自擾之』嗎?」回國後,楊力州製作出《征服北極》,這場與大自然的生死搏鬥,有淚水、有笑容,繼續感動了台灣社會。

最真實的人生

有人說楊力州的拍攝、剪輯手法已經脫離了紀錄片的範疇,他以所謂紀錄片的定義作回應:「紀錄片就是將真實的事物作有創意的組合。」楊力州說,在八十年前,當紀錄片頭一次配上音樂時,也曾經遭受批評;但是,還好有了那一次的新嘗試,讓今天的紀錄片衍生出多元而豐富的樣貌。「我只希望觀眾在過程中得到感動,然後帶着問題與思考走出戲院。」聽着楊力州這麼說着,我想起意大利導演羅貝多.貝尼尼(RobertoBenigni)自導自編自演的《美麗人生》,一個猶太人被迫害的故事,雖令人傷心,卻同時充滿詼諧、幽默與笑聲。片終時,我們帶着溫暖的淚水走出戲院,久久不能釋懷。和羅貝多.貝尼尼一樣,楊力州都有溫暖而內斂的性格,因而能拍出動人、正面的作品。你知道這就是人生,會有很多無奈、不順遂,但快樂也會不時相伴,人生總是要繼續走下去。

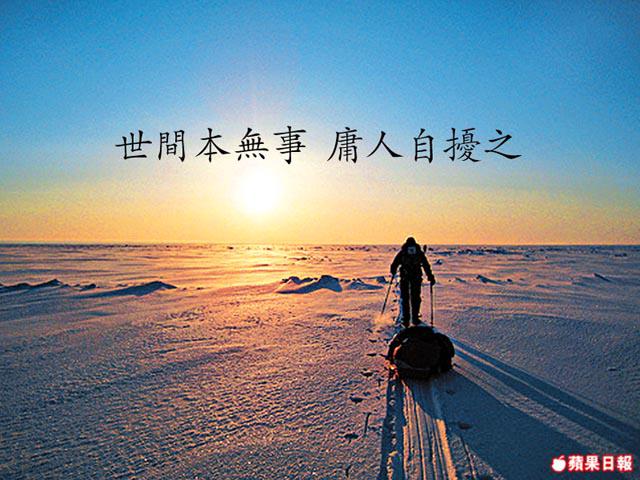

但平常拍片時的壓力該如何釋放?學美術的楊力州從小就愛看漫畫,家中的漫畫藏書超過千冊,他的包包裏也隨時會拎上一本古谷實的《去吧!稻中桌球社》(港譯:去吧!稻中兵團),這本集低俗、爆笑情色於一冊的限制級漫畫,實在不像是他會看的漫畫,但卻是讓他放空、放鬆的秘密。這時楊力州還是稍微一本正經地說:「當然在漫畫裏也可以學到構圖、分鏡的技巧啦!」

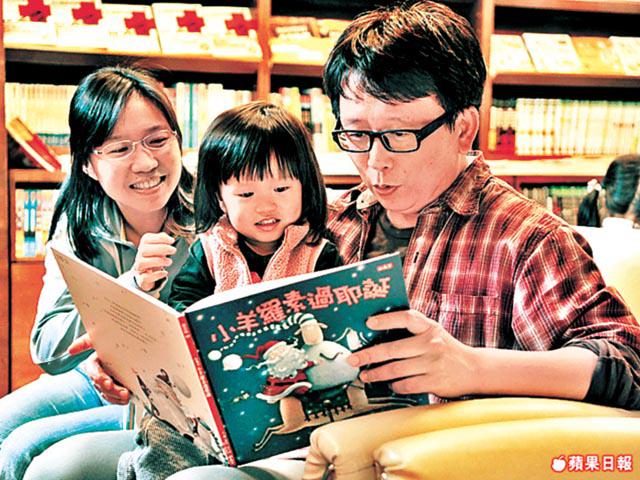

兩年前,楊導演又多了個新身份——楊爸爸。這是全天下最甜蜜的角色,他最期待女兒「羊奶糖」早上醒來時親自己一下,然後甜甜地說:「把逼早。」楊力州帶着幸福的微笑說:「那一刻,我整個人都化了。」這是關於他自己,最真實的人生。

直到現在,我還一直忘不了兩周前那心中的悸動。那時,我坐在電影院裏看着導演楊力州的紀錄片《兩地》。

這是部關於作家林海音的紀錄片,我隨着楊力州的鏡頭,穿梭在林海音的文學世界裏,先是看到《城南舊事》中的小英子,然後隨着林海音的女兒夏祖麗回到那個北京胡同裏遊玩,接着又到了台灣那曾經動輒得咎的白色恐怖年代。片中,作家黃春明尋覓記憶中的林先生,他忍住在眼眶裏打轉的淚水,「林海音就像是我文學的母親。」楊力州說,他透過片中受訪者的足迹與話語,慢慢地感受到林海音的「男子漢」氣魄。

隨着片中劇情的推演,我先是開始眼眶泛紅,然後鼻涕跟着流下,接着竟開始嗚咽啜泣了起來,好不容易找到了包包中的面紙,卻一個不小心掉到了地上,我摀着口鼻,一身狼狽地摸黑滿地找面紙……

前幾天,我又去看楊力州的另一部紀錄片《青春啦啦隊》。

我像個小學生般,乖乖地將面紙放在椅子的扶手上,並再三確認它沒有掉到地上。這部紀錄片的主角是一群平均年齡七十歲、相加年齡三千歲的銀髮族,他們要組成美式啦啦隊,到台灣的高雄世運去表演。這部片沒有青春的肉體,但這40位長者卻有青春的靈魂,我跟着他們一路跳進世運的會場,覺得自己也想要飛了起來。跟着楊力州的鏡頭,我看到了自己老年的另一個可能性,原來老齡並不可怕,甚至可以活得痛快自在。

在那105分鐘裏,我跟着這群長輩又跳又叫、又哭又笑,出了電影院,我等不及想要打電話給老爸、老媽說:「我們再來看一次這部電影吧!」

游惠玲,台灣居,烹文煮字以為生,養兒育子以為樂。