「香港,本來就是個移民城市!」這是近來最常聽到的說話,雖然人人講廣東話,但無疑這是不同省籍的人聚居的城市,以飲食文化論,根本是天下武功滙城中,五湖四海聚香江。我們有寶,只是不自知罷了。兩年半前,天廚計劃啟動,以天水圍作基地,邀請此區婦女高手出山,一場又一場的高手過招,展開了序幕!

記者:何兆彬

攝影:陳陶鈞(部份相片由天廚提供)

天廚計劃查詢:31658824

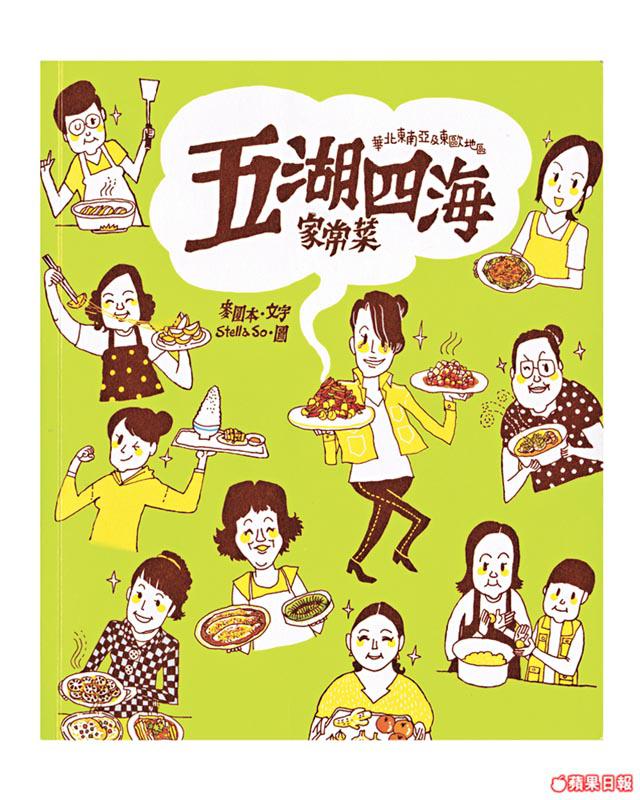

五湖四海家常菜

採訪這個題目,起初是因為看到《五湖四海家常菜》。此書乍看似菜譜,全書伴以StellaSo的漫畫,再找來「麥圓本」撰寫文字。負責計劃的是東華三院賽馬會天水圍綜合服務中心,資金來自社區投資共享基金,他們在天水圍天恆邨的綜合發展中心示範,漸發展成教學及到會。講明是「鄰舍互助計劃」,志在讓該區婦女互相認識,把潛能發揮,因為天水圍早被標籤為「問題社區」!新移民朋友不多,部份自我形象低,本來都不覺得自己有何才能,甚至不認為煮得好是一項才華,直至採訪見報後大受讚賞,社工阿豪:「我們邀請一些婦女在中心開班,教區內婦女煮家鄉菜;又開展了『廚藝到會分享』,應NGO、學校或商業機構邀請,到上址教大家煮菜,例如早前就到學校教整情人節朱古力;甚至發展緊『家鄉菜到會』,應不同要求,煮你平日吃不到的菜式,再送到府上。」

天水圍這個綜合服務中心,發展過「Biciline單車生態旅遊」這個社企,訓練青少年做生態導遊,成績不俗,「最初,Biciline是使用中心的一個房間,但現在再擴展,地方已不夠用了。」天廚計劃到今年8月就會結束,但衍生出來的家鄉菜到會,也正朝這個方向發展,「社區的婦女可能要湊小孩,未必有時間返一份長工,但如果是教班,或做到會,她們只要一星期來做幾個鐘頭就可以了。」

廚藝是被逼出來的

書中採訪多名身懷絕技的婦女,即俗稱師奶,唯一例外是Charmmy這名少女,Charmmy還在中大專業進修學院讀三年級,今年就要畢業,忙到飛起,但每月還是會來中心教青少年班。Charmmy媽媽Amy也是書中被採訪高手之一,她是北京人,八十年代來港,擅北京餃子、葱油餅等,而Charmmy從小就跟媽媽學煮食,「大概小學就發現自己對廚藝有興趣,加上那時候也是被迫的──媽媽要上班,我得負責把餸菜蒸熱,之後開始跟媽媽學,那時我只有8歲。現在妹妹也是8歲,她也會幫忙包水餃,這是親子活動之一!」學北京菜,Charmmy多少是為了媽媽,「媽媽特別愛吃北京菜,但我口味沒有那麼北京,我在家中一般都煮廣東菜。但中國菜外,我又喜歡整甜品。」

記者到中心採訪當天,Charmmy正在教大家做牛油曲奇。年紀輕輕的她,談吐淡定,學員有時突然大嚷:「哎呀,點解會咁o架?」她都一一冷靜解答,同時還得回答記者提問。「其實我小時候住屯門,來了天水圍只7至8年,起初都沒有對這一區很熟,直至兩年多前,媽媽上來中心應徵做導師,我才開始對天水圍多了認識。我知外間對這裏有些印象較負面,但我住下來很喜歡,比較下,我覺得天水圍的鄰里關係較好,婦女們成日有聚會,有時到你家去煮食,有時到我家。」教別人煮菜,她自己也在學習,「有位朗哥本是學廚的,他的雕花、刀法好厲害,好想跟他學。一味蘇杭菜東坡肉,拍得住大酒樓!吃過就知好多人煮出來得個肥字。」

嘻嘻哈哈曲奇班

有機農夫TV

《五湖四海家常菜》本在報紙連載,插畫StellaSo,再搭上撰寫文字的麥圓本。麥的文字,一半記下菜式做法,另一半卻其實是寫食物、寫環保、寫家鄉寫鄰里關係。示範的菜式來自五湖四海,廚師也來自內地各省(甚至有來自俄國),也是寫新移民的側影。本來無人知誰是麥圓本,哪知道出書時,StellaSo無意間才把麥的身份「敗露」了,麥圓本乃筆名,較多人叫他TV。「推出第一冊時,Stella畫到我,寫上TV,朋友才知道。」TV着記者不要寫他真名實姓,但他乃香港著名有機農夫,不少人都知道有這一號人物。

從書中文字可見,這名作者見多識廣,並非想寫個菜譜記載咁簡單,原來TV做過傳媒,做過代課老師,97年決定做回老本行──耕田,「我家裏本來就是耕田的,自小就要幫忙,所以都懂。為甚麼不要城市生活?就因為做過幾年,發覺那種生活下,每天都交稿,人唔update好快沒有視覺了,除非可以交三年稿,然後讓我有時間讀讀齊澤克讀讀馬克思,但香港做傳媒,哪有機會給你這樣做?」TV現於粉嶺的社區農場工作,農場旁近菜市場,與商販合作,TV早上推車把榨豆漿後的豆渣,和菜販賣剩的菜頭菜尾拿回農場堆肥,農場所產也賣回給附近居民,「我們這裏是沒有甚麼有機認證的,但你來了就見到我們的菜是怎麼種出來。」他平日做做停停,閒時讀書,倒自由自在,「所以很多人開始了農夫生活,就回不了城市工作了。」

港人習慣付鈔解決問題

寫《五湖四海》,本來是東院這計劃主動找他,因為農夫懂食物,又有下廚(雖然已吃素多年),「起初我以為只寫幾期,哪知道編輯說反應不俗,一直寫了年半。」每周深入天水圍與社區的婦女做訪問,令他深深感到香港人越來越退化,「香港人最缺乏的是手藝,人人都唔識去處理自己的問題,習慣了付鈔解決。主婦也一樣,人人都請菲傭,結果,對食物、營養的知識,竟都來自廣告,廣告有個醫生叫你買這產品,因為它含有DHA甚麼的,你就去買。人變成了不懂得不時不食。」他接觸天水圍的婦女,不少是新移民,嫁來港前十指不沾陽春水,但來港生子後就要思考生活成本、兒女食物營養等等,漸漸練成一身武藝,「有個主婦,由早餐到晚餐都一手包辦,她的手藝被抹煞了。她只要麪粉,就能煮出多種食物,結果訪問刊出後她就紅了,好多人跟她說:你很厲害哦,社區中心又找她教煮食班。」另一主婦,能以蛋白做賽螃蟹的同時,以原隻蛋黃做成蟹膏,再配上鎮江醋炒起,令TV大開眼界。

TV以為,港人對新移民的認知十分偏狹,總在想他們有沒有拿了香港的福利,總覺得他們是港人的負擔。書中一位主婦說,其實天水圍卧虎藏龍,TV認同:「是真的,我在天水圍見了好多叻人。有個當老師的,她母語是廣東話,但在國內考了一級普通話資格,又操流利英語,兩文三語都掂,訪問刊出後就有人找她當MC,她現在已遷出天水圍,但還常回去社區中心,說要訓練更多的人才。」