25歲前我一直住在油麻地彌敦道眾坊街一段,價錢合理交通方便,本來真是沒甚麼不好的,如果我不喜歡時裝的話。

樓下就是九龍區最繁盛的街道之一,對打扮了覺得有觀眾才有意思的人來說,本來也有助增加收視率,只可惜那些觀眾未必是目標觀眾,如果你在衣着方面的想像力比較豐富的話。

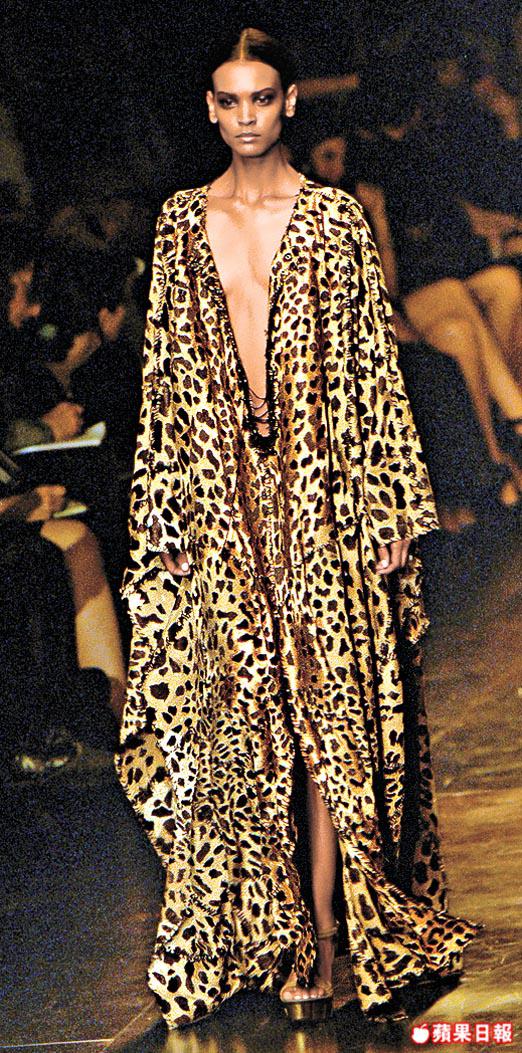

膽量,就算你有,街上的路人們沒有。住在彌敦道那些日子,我已鼓起了最大勇氣出門時穿PVC褲、橡膠背心、螢光潛水衣、局部珠片衫、羽毛披肩……終於試到我的「極限」,不,也是他們的極限了──豹紋外套!

由於家門前是24小時上落客的禁區,就算有車來接,最近也得走路一個街口才「安全」,免受眾坊街「眾坊」子彈般的眼神,甚至有不懷好意口哨。

對,我是為了穿豹紋才搬離油麻地的。

豹紋考古

忽然想起,這幾年前所未有地狂熱的豹紋,到底是甚麼時候被「發明」出來的呢?這個造物主特地為貓科動物設計的註冊商標,到底是何年何月開始被自命野性的人類據為己有的呢?

起碼是60年代之後吧,否則我兒時看過幾百部黑白粵語長片,怎麼從未見過白燕張活游南紅林鳳如此獸性過?

西片我也有看呀,把定期上市的007系列當做時裝年鑑看,也是頗有代表性的,但說起來好像未見過奉旨冶艷的歷代邦女郎,有誰將這金錢圖案上過身,更不要說「鐵金剛大戰豹皮妹」了。

再講,香港樂壇上曾經有過兩隊豹小子(一隊是80年代羅文的伴舞和聲二人組,另一隊則是九○之後飛圖唱片找來兩位內地男子組成的歌舞組合),也不曾見過這兩隊打正招牌的人馬有名副其實地「豹」過。倒是記得80年代華星時期的MissChanChan陳潔靈有着過豹紋jacket拍唱片封套,結果惹來《號外》雜誌的狠批。

從另一個角度考古,我記得九十年代Dolce&Gabbana大力使用豹紋pattern造衣服時,大夥兒的反應已是「犀利但見過」,但我們去逛vintage服裝店時,卻不難從60年代嬉皮士服裝中發現真假豹皮皮草……所以豹紋「出籠」和「入屋」,大概也是這兩個時期之間的事吧,讀者們中若有卧虎藏龍,不,「伏豹」的考古高手,歡迎指正。

豹紋是微波爐

我記得20年前如果你要穿豹紋,當自我解嘲又好、徇眾要求也好,穿了之後一定要做個招牌動作配合一下的,那個動作就是,做出一個爪形手,再口擘擘牙噬噬地吼一聲「Rarrr!」也許證明了穿者其實還有一點點不好意思,才有「解嘲」的必要吧?

是真的,觀眾的接受能力沒有大家想像中一般與時並進,那個時代穿豹紋被認為「哦,你向全世界承認你很wild!」而wild並不是社會鼓勵的一種價值形態,所以你別以為「着件衫啫!使唔使咁大壓力?使唔使咁唔好意思?」是要的?

所以當時作為穿豹皮的「初哥」,也有循序漸進的儀式要遵行。首先,你只能穿些「豹碎」,即是只有領口袖口點綴一小塊豹紋print,或者鞋子手袋之類,要試水溫(和向大家Rarrr)到證明了大家都不反感那片豹紋,你才敢慢慢擴大直至蔓延全身徹底豹化。

那個過程並不是「立刻變豹亦得,慢慢變豹亦得」,而是無可選擇地只得後者。

所以我就說豹紋時裝就像家電裏的微波爐,都是經過好多勇敢用家「開荒」,才由怪物變成了家家必備的經典。

豹紋是海南雞飯

人就是這點犯賤,到大家對豹紋見慣不怪,將這野生動物的符號穿成「沒甚麼」的時候,倒又懷念起那些穿leopardprint出來,還有人會嘩嘩聲當是一回事的日子。

現在的豹紋倒更像海南雞飯,馳名的店不只一家,而家家的秘方都有點不同,花心者甚至可以同時擁有幾個最愛,Dolce&Gabbana的豹紋最具艷女風情?YSL豹得較內斂淡定?Givenchy野得最摩登?那點點微妙的差異大概有如leopard、panther、jaguar之間到底誰是誰一樣,是有點難以分辨,然而也無必要搞清搞楚,統統都愛也可以呀。

現在,餘下的問題只是,下一個會竄紅的動物圖案又是甚麼呢?個人願望是,虎紋、斑馬紋甚至乳牛紋我都可以接受,但拜託別要流行我怎麼都無法覺得好看的「長頸鹿」吧,大佬?

Textby 黃偉文

填詞人,其實最鍾意買嘢,最憎寫字,星期日盡可能唔寫字,去買嘢。

mailto:[email protected]

微博 http://t.sina.com.cn/wymanwong

本欄逢星期日刊出