提起崔衞平,我們會說:電影學院那個老師。她在學院裏教學,從事電影研究,這專業身份是她日常的標籤,但更多人知道的她,是「敢於說話的人」。

瞧,我用的形容多古怪。我只說她是敢於說話的人。在一個具有特異性的國家裏,「敢於說話的人」是一種令人產生默契的稱謂。她是獨立知識分子,在這國家,獨立性,意味着危險。用中國外交部發言人最近的發言來解釋,那就是「特立獨行的人」。

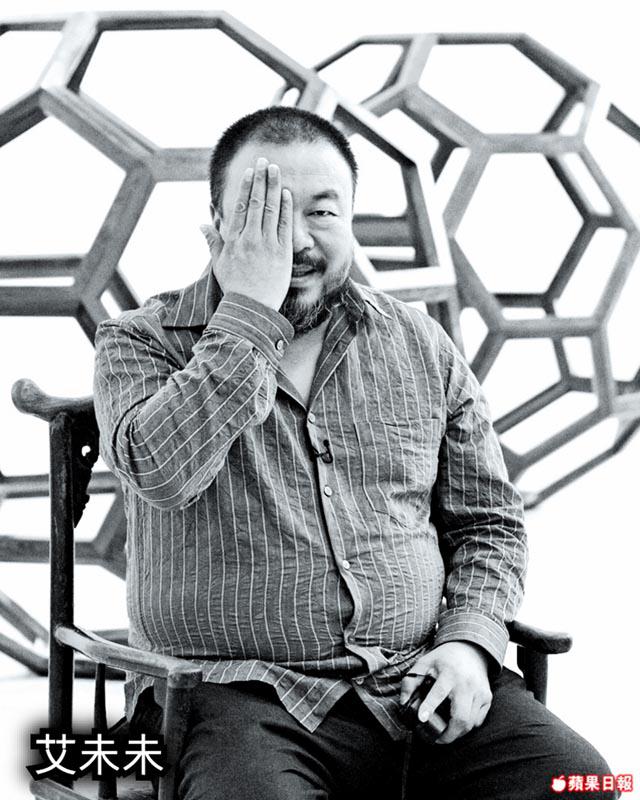

艾未未失蹤後,外交部發言人對於這還未定罪的藝術家的表態是:「在中國,法律不會為特立獨行的人彎曲。」特立獨行是罪名!

撰文:鞠白玉

部份攝影:金與心

1956年生於江蘇,著名繙譯家和批評家。84年獲南京大學文藝學碩士學位,同年開始任教於北京電影學院,99年升任教授至今。代表作《帶傷的黎明》《我們時代的敘事》《思想與鄉愁》等,繙譯文集《布拉格文集》《通往公民社會》《哈威爾文集》等。崔衞平是《零八憲章》的其中一位簽署者,被歸類為持「異議」的公共知識分子。

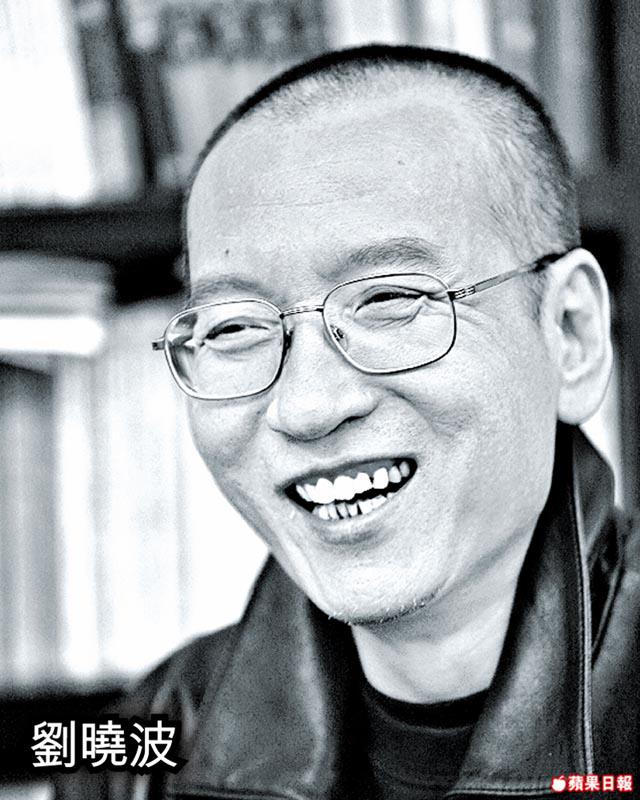

去年底我曾聯絡她,那時我只是想和她討論中國獨立電影。那時是一個敏感的時期,她和朋友們正為了劉曉波領獎的事情發表聲明。但是在我們通話後的幾個小時裏,她在去捷克大使館參加畫展的路上受到員警的控制,失蹤了十幾個小時後她回到了家裏,也被迫取消了我們約好的訪問。她用一種克制有禮的語氣告訴我:先等一等,等到一切事情平靜下來。

「一切平靜下來」的這天,我以為我見到的女人會有一種凌厲的氣質,應該如同她的大部份文章一樣,嚴肅且謹慎。她的住所在京郊一處鬱鬱葱葱的隱密院落裏,當門打開,我看到的是一個個子嬌小滿面笑容的中年女人。

她的笑容很恬靜,塗着素雅的口紅,短髮和黑外套,典型的學院教師打扮。她的書房沒有女性化特質,看不到任何一本柔媚的抒情書。她的樣子是高興的,隨便我問她甚麼,她都先用笑意回應着。這出乎人的意料。她在生活裏非常的溫柔從容。

她說:我讓你失望了嗎?也許我的存在就是為了讓人失望的。

所以我決定立刻糾正一種常規的思維慣性。她並不是一個激進派,她其實只是一個普及常識者,是一個正常人,她做她認為正確和自然的事情,她表達她真正要表達的東西,而已。「出乎意料」是我們對失語司空見慣,所以對發聲者反倒持了特殊的心態。

這個文革時下過鄉的77級南京大學文學系的畢業生,她和她那代人的成長履歷沒有太大分別,在八十年代受正統的大學教育,讀了研究生,熱愛文學寫作,研究電影。是甚麼令她成為一個要說真話的人?

問與答

員警問:「你的生活令人羨慕,看起來一切都一帆風順,你幹嘛要說話?說那樣的話。」

她笑,「我是人,是一個『個人』,我並不站在某個立場,我只是關心言論,關心別人的言論和自己的。」

龍應台問:「在別的國家裏,遇到公眾事件,總是藝術家和作家們發出聲音,為甚麼大陸不是這樣?」

她老實回應:「這問題我也不知道,我不知道他們怎麼想。」

失語與發聲間掙扎

沒人知道他們怎麼想,如果發生在我們身邊的事情可稱是「政治事件」,而非「人類事件」,這種失聲也是令人訝異的,甚至那些我們所熟知的善用政治題材創作的藝術家們,在藝術家和律師失蹤之後,集體沉默。這次是他們自動放棄話語權。

「某種折磨實際上已經很長時間了,在失語與發聲的掙扎和掙脫中,我們已經累得筋疲力盡,而仍然找不出言詞,找不出任何可以採取的方式。然而在這樣的沉默中,我們會不會由此而變得麻木,變得熟視無睹,變得見怪不怪?這是有可能的。而這種時刻,也正是我們的死亡之日,是精神上和道德上的死亡。」這是她在一年前發表文章中的摘錄,用在現在正適時。或許用在每一刻都合適。她理解為是「人和人缺少相通的聯繫」。

「這是很樸素的原理,卻在我們的國家缺失了。現在的治理方式就是阻止人們去思考和別人的關係,不讓你建立這樣的東西,人會越來越覺得無力感和孤獨,缺少社會團體和歸屬感。人們除了上班睡覺吃飯,真的不知道自己原來也是有其他能量和空間的。藝術上也是,我不知道他們的爆發力會怎樣積累,已經沒有根基了。」

她的文章多是一種「反思」與「反省」,沒有對立性的批判。甚至她一直強調去「政治化」。「我是作家,一切都在我的寫作範圍裏。為甚麼談論一些事情就要被政治化?」

她擁有一個新浪博客,但是不斷地被刪貼,她有一個牛博網的博客,現在已經無法登錄,她有一個微博客,名字是:「崔衞平不能用的微博」,現在只有可憐的幾頁保存。她受到指令,不可以寫。我想知道她的心情。她說:「我並沒有傷害感。就像員警找我時,我說你們沒有來之前,我就徹底明白我在做甚麼,明白你們會來。我不迴避這些事情。」

超前與先鋒

員警對她說:你做的事情在現有的框架裏超前了。他們用「超前」來形容,並不用「錯誤」。

甚麼叫先鋒?「我看政府倒是很先鋒,你看《環球時報》批判艾未未的文章,可不可以文風不那麼霸道?能不能回到一個正常的秩序和道理裏?」

從溫存的一段開始

她譯了捷克作家,前總統哈威爾的全集。像是一種偶然性,她說若不是遇上這不安的時代,自己這種「沒出息」的人只會是安安靜靜地。雖然她將繙譯哈威爾看成是一種業餘,但她獲得了一種通識上的認可,哈威爾提倡在公共生活中說真話,這種道理放諸於文學和電影上同樣見效。她也笑說在學院給學生講課,講人類情感和個人化的時候,常覺得像是面前有一堵牆,費了許多年力也打不通。

她近三十年的教學生涯將在今年結束,本來可以申請博士生導師的位子,也因為她的公共知識分子身份受到影響。婁燁和王小帥都曾是她的學生,她更關注婁燁。就像她對於女作家伍爾芙和波伏瓦,她偏愛前者。「波伏瓦們跟生活和人群沒有一種有機的關聯,她們從事的更像是文化英雄。可是人是不用當英雄的,我不喜歡風頭人物。」

她常年浸在影像裏,寫電影理論,對中國電影有價值觀的擔憂。「電影應該建立在社會的主流意識價值裏,可是中國官方那套已經失靈了,社會正在形成一個價值觀,這正好是一個斷層期間。社會應該構成一個氛圍往前走。現在社會氛圍這樣晦澀,反常,藝術家們又不肯幫助社會價值的形成,或是自己的價值底線太低了。我們的導演不但不超前,比觀眾還落後。」

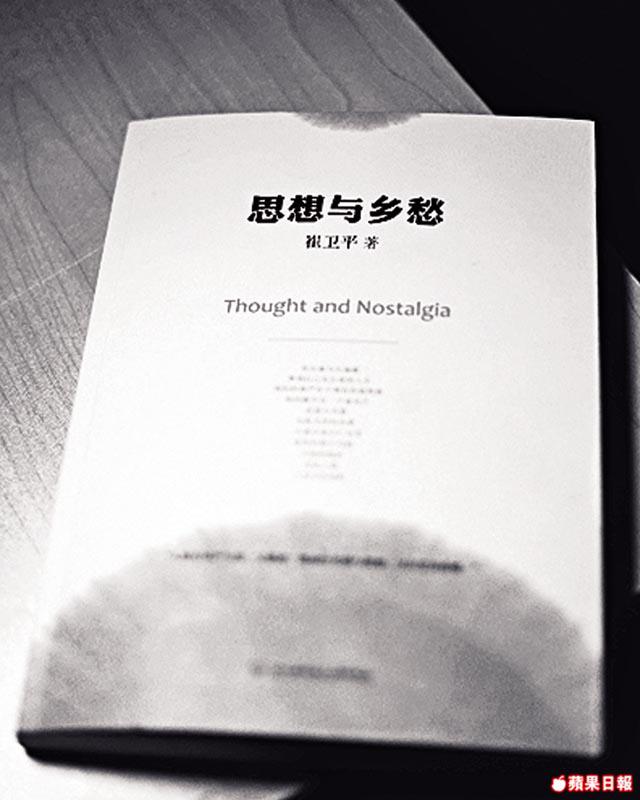

在《思想與鄉愁》的序中,她道來自己寫作觀的建立過程,但在結尾有那樣溫存的一段我始終不能忘。她說當她還是一個學生,她在眾人面前發言,結結巴巴地,很多人不屑和不耐煩,只有一個男生說:讓她把話講完。她那一刻充滿了感動,幾年後嫁給他。雖然後來他們離婚了。她一直記得大學那次不被允許開口的痛苦經驗,被要求生活在無聲世界裏的經驗,被暗示自己的意見無關緊要的經驗。「可是越不讓我說的,越是在我內心翻滾不已」,直到今天。

女人的福氣

我發現,訪問中她總是注意茶杯裏的熱水是否添滿,時常站起來拿起水壺招待。對於身處於時常受監控與警告的人來說,她全無緊張之感。我想是因為她另有一部份真實的生活,那的確是屬她個人的。她從前在博客文章裏也會插進幾首小情詩,那是寫給她丈夫的,那個溫文爾雅的香港人。說起他來,她的語氣裏充滿感激,「作為女性,我未曾柔弱過,只是敏感,對身處這世界的別人的不幸的敏感罷了。我先生真是一個優秀的人,他恰是呵護我的敏感。他給我的天空很高,任何事情只要我願意,他都會鼓勵,這不是每個女人都有的福氣。」

鞠白玉,

滿族女,

八十後,

達達主義者。