行行出狀元!這句話年輕人一定聽過,但有多少能夠領悟?救世軍最近與李求恩紀念中學合作,讓學生走訪長者,細聽他們「捱出頭」的故事,並輯錄成《長者七十二行──行行出狀元》一書。鞋匠何渠是書中主人翁之一,「做狀元」未有讓他飛黃騰達,但總算養大四個兒女,老來生活無憂。學生聽着他的故事,恍如穿越時空,再摸到他雙手厚厚的繭,「刻苦」兩字就鮮活起來了。

記者:廖韻思、張軍

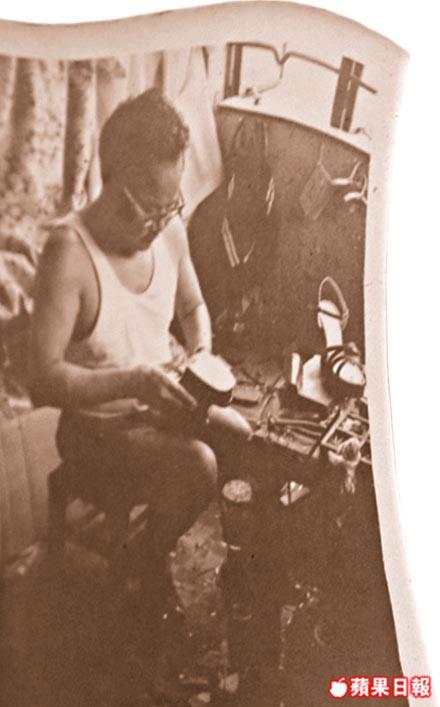

現年83歲的何渠就如電影《歲月神偷》中的主角鞋匠,情節有異,精神也許沒兩樣。何伯比戲中的任達華「威水」,因他從前在行內可謂無人不識,人稱「肥佬渠」的他專造女裝鞋,曾替不少達官貴人造鞋,最出名的客人,要數港英時代的曾任行政及立法兩局首席非官守議員鄧蓮如女男爵。

爆女男爵大細腳

何伯於1946年入行做「學師仔」,一門手藝做足半世紀,至70多歲時,因兒子一句「唔通做到死嗰日咩」才收山。何伯有兩子兩女及八個孫,部份做生意或成為專業人士,「搵到吓食」,他與老伴可安享晚年。

所謂學師,何伯說:「邊有人教,自己企埋一邊睇,偷師o架咋!」當年做學徒月薪僅五元,工作主要是幫師傅洗衫煮飯,再找機會偷師,兩年後學有所成,每天可造三、四對售十多元的平價鞋,後來心想「橫掂要造,點解唔造貴嘢」,慢慢轉攻每對動輒4,000元的高檔鞋市場。

因手工精湛,何伯漸漸闖出名堂,不斷跳槽下月薪由初時的75元增至120元。技藝比人強,老闆也忌他幾分,「試過做到下晝1點都未開飯,谷鬼氣,就咁走咗去」,老闆懇求他別「劈炮」,但他不理,只因「大把人爭住請,怕乜?」打工仔做久了,想再賺多一些,何伯後來索性與老闆協議將月薪改為逐對鞋計錢,每對136元。

能夠鶴立雞群,只因精益求精。何伯當年會花錢自購梁蘇記貴價雨傘,拆出傘骨自製工具,又不斷改良傳統技術,令皮鞋更舒適。「鄧蓮如係大細腳,一隻五號,一隻五號半。一定要夠精準,一分都唔能夠差,唔係就會刮腳。」造出來的鞋夠舒服,客仔自動找上門,「有三軍司令個老婆……」

學習欣賞老人家

若一切可重來,會否再入行?何伯笑說:「唔喇,都搵唔到錢。」4,000元一對鞋,他只收136元,難怪他如是說。

《長者七十二行──行行出狀元》共收錄25名各行各業長者的故事,在各大書店有售。救世軍社會服務總監梁佩瑤希望透過出版此書,讓學生體會老人家如何為香港繁榮出過力,「要學吓點樣欣賞老人家」。