有線記者上月底在南昌公園瞓草地遭保安勸阻後,網上有人發起蒐集本港草地圖片及位置,宣揚瞓草地訊息。靈光一閃,決定邀請曾志豪和陳淑莊組成「瞓草地敢死隊」,於上周四晴朗下午瞓維園,結果竟然係任瞓無人理?!

記者:蔡俊業

攝影:周旭文、林栢鈞、陳陶鈞

有時瞓得有時不得

無呃你,超神奇,結果真係由頭到尾無人趕!話說上周四下午,我、攝影師、聯同港台節目《頭條新聞》主持曾志豪及立法會議員陳淑莊(Tanya)一行四人,浩浩蕩蕩來到維園中央草坪。當日陽光充沛,我攤開一張六人的格仔枱布當地墊,煞有介事的買了幾支果汁扮有野餐feel,好,行動正式開始。初時Tanya還是不敢全面瞓下去,只敢盤腿而坐用iPad,反而旁邊的曾志豪就有理無理先瞓為快,皆因周公急call。「未見到你哋之前我已經喺緩跑徑出面嘅木凳瞓咗陣,真係好攰,就攞個書包當枕頭,幾分鐘後就有位保安姐姐走過嚟話:『不如你都係坐番起身!』我話好攰,佢話:『可以揀啲有椅背嘅地方挨嘅!』但只係畀挨唔畀瞓,當時初步感受到呢度唔畀你瞓有幾咁嚴厲!」

咦,莫非不祥先兆?又唔係喎,剛好發現遠處有位光頭先生比我們更大膽──赤膊上陣,瞓在草上曬太陽。望着時間已經過了十分鐘,依然無人理,曾志豪初步估計是「保安睇唔到,會唔會係畀最低工資困擾緊呀?!」旁邊的Tanya見到曾志豪如此享受,說:「我反而有意外驚喜!天氣好,老實講我好少呢啲時間喺公園出現,仲可以慢行已經好感激。我覺得呢個公共空間真係好珍貴,如果其他地方都有咁上下嘅草地畀人哋瞓吓、踩吓、轆吓,成個感覺好唔同,因為康文署管轄之下,公園實在有太多嘢係No!」

其實港人唔愛瞓地

康文署禁止成性,就以維園為例,到處都有告示指出不准這樣不准那樣,當中掛在大門的12個「不准」標示尤其醒目,就算是草坪旁邊的告示板亦貼上《遊樂場地規則》,標明:「任何人不得在任何遊樂場地內步行、奔跑、站立、坐下或躺卧。」咦,奇怪在今次整個行動維持兩小時,最終都沒人理會,就連期間遇到有園內巡邏車經過,一樣沒事!事後向康文署查詢,新聞組回應:「市民可在開放的草地上作休閒活動或休息,如散步、躺卧、閒坐或遊戲等,這安排適用於康文署轄下所有休憩設施內的草地。」即是說,維園的中央草坪係可以任玩任瞓的!

且慢,既然如此,何以香港人不選擇享用草地?Tanya嘗試以個人經驗解釋,是自小受教育潛移默化,「當我20年前第一次去美國,去到見到成片草地,踩上去嗰吓我好驚,因為由細到大淨係學識『不准踐踏』,草地係唔踩得嘅,着住鞋踩就驚犯規,唔着鞋踩就驚有蟲咬!」曾志豪去過台灣墾丁鵝鑾鼻公園,也有同樣經驗,「那邊的草長得很多,但開頭我都會驚,會諗係唔係行番石仔路安全啲?但見到所有人都行,你就明白啲草生得咁多就係畀你行,我懷疑香港社會唔係好鍾意『瞓』,甚至任何非站立姿態都好抗拒,好唔得大方,難怪商場都特登唔整凳。」

市肺空氣特別好

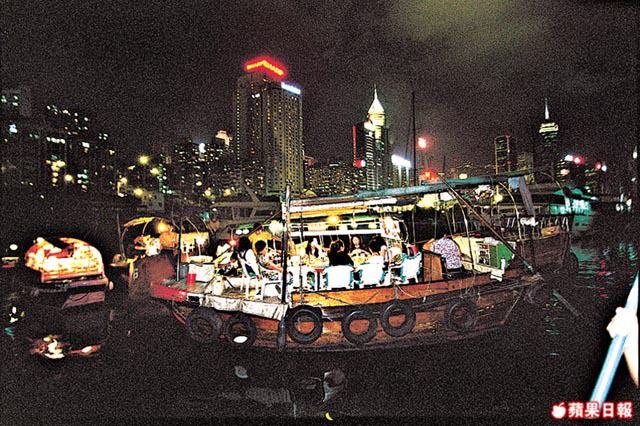

由瞓草地這話題延伸開去,到底一個公園應該包含甚麼社會功能?熟悉城市規劃的公民黨執委會副主席黎廣德指出,按照《香港規劃標準與準則》,休憩用地可以分為「鄰舍休憩用地」及「地區休憩用地」兩種,「每個人各自應該有一平方米,即合共兩平方米嘅休憩用地,即十萬人口就要有十公頃。」他指,東區現時大約有30萬常住人口,但維園僅19公頃,連同東區其他公園,「休憩用地明顯配合唔到社會需要!」而按地區規劃的角度來說,公園的功能主要睇三個P:People、Planet與及Prosperity。People是指甚麼人可以用得到,「2000年維園經歷過一次大改建之後,有啲設施犧牲咗,例如乒乓枱無咗,但又多咗個網球場,用嘅人唔同咗,感覺上以前較為平民化。」至於Planet就是環境,黎廣德直言維園環境經過多年發展後有好有壞,仔細一點,「過去無咁多欄杆,亦無咁多完整嘅通道,自然嘅山坡較多。」宏觀一點,「八十年代之前無東區走廊,維園可以直接出去銅鑼灣避風塘,出去岸邊上船,家隔住條橋,已經完全割裂,噪音亦都多咗,空氣亦都差咗。」但他強調,維園依然能夠發揮其市肺功能,「科大過去兩年都有做一啲研究,發現港島區有一個好奇怪嘅現象,沿住軒尼詩道空氣質素最差,但一入到維園就好好多。」最後一項是Prosperity,直譯是「興旺繁榮」,主要有兩方面,「一係講公園設施可唔可以聚到人,例如小食亭、餐廳,維園比起外國公園,例如悉尼嘅TheDomain相對少,後者有啲幾靚嘅餐廳,維園就無呢類設施,我唔係主張好豪華嘅餐廳,而係吸唔吸引到任何人過嚟;第二就係講喺經濟活動之中嘅一個康復過程,因為嚟公園就係為咗舒展身心,以前維園少好多規定,五六十年代有好多人屋企無冷氣,真係會嚟呢度過夜。」

維園填海填出來

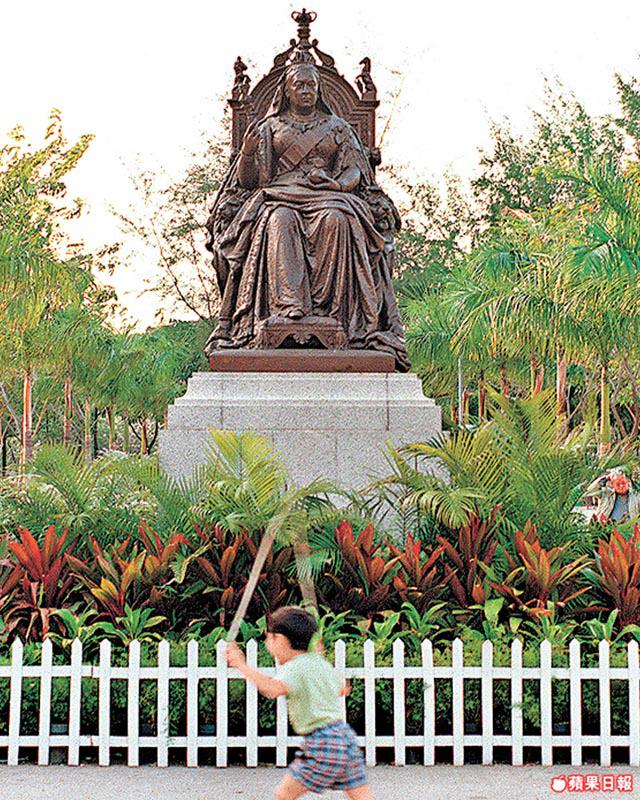

根據本地歷史專家、香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻憶述,維園這片地原為維港一部份。現時大坑銅鑼灣道呈半圓的海岸線,正是英文「Causeway」的來由。對出海面就是避風塘,1880年代港英政府決定將之填平,興建高士威道,空地後來就建立皇仁書院及中華游樂會等。戰後香港大興土木,1951年港英政府再次填海,剛巧當時利希慎家族看準銅鑼灣區潛力,將利園山移平,而移平得來的山泥及建築物料就直接拿去填海,成為今日維園。鄭寶鴻指,維園本身三面環海,「以前維園道未起,一出去就係海;另一邊告士打道天橋原本係一條河,方便旁邊嘅牛奶公司冰廠畀佢運啲冰出去。」冰廠的現址就是現時的皇室堡及恆隆中心一帶。自1954年起,維園擴展至今已佔地19.3公頃,是全港第二大公園。

根據康文署數字,粗略計算公園內共3,200多棵樹,較多的為大葉榕(約180棵)、蒲葵(約160棵)及鳳凰木(約140棵)。現時合共有75名員工負責整個維園的日常管理及運作,還未計外判承辦商聘用的清潔員工及保安。單單2010/2011年度的營運開支便達到1,570多萬元,主要用作支付電費及外判清潔和保安費用。可見維持這城市巨肺,政府每年都要付上千萬元支出,認真不便宜。