【我們的記者在切爾諾貝爾】

「切爾諾貝爾」五個字,世人聞之色變,70多歲的老夫婦Ivan和Maria卻毫不畏懼。他倆生於切諾村莊,疏散後思鄉病發,決定踏進禁區重建家園。正當輻射陰霾籠罩全球,位處風眼的小村顯得格外寧靜。兩口子習慣與輻射共存,每天在前園餵雞玩貓,吃着後園的菜和野生蘑菇。Maria活得很愜意,打算在此度過餘生,「有甚麼比回家更值得欣慰?」

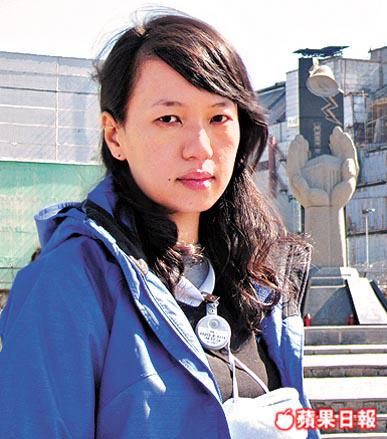

記者白琳切爾諾貝爾直擊

切諾核電廠30公里外的村莊Paryshiv原本住了1,000人。1986年5月2日,即核災爆發後六天,政府突然通知全村要撤離。翌日,數之不盡的巴士駛至,很多村民不情不願地被推上車。Ivan、Maria與兩名兒子哭着離開,不是因擔心感染輻射,而是不捨得牲畜。Maria對記者說:「我們永遠記得這一天,一個充滿淚水和憤怒的一天。有些鄰居就此永別,我們把牲畜留在這裏活活餓死。」

離家一年半 思鄉情切

一家四口到徙置區避難,以為停留三個月就能回家,最後待了一年半。Ivan不顧危險,回切諾當護衞員,協助復修工作,「我對輻射並不恐懼,反而害怕不能回家」。他工作期間從核專家取得第一手資料,得知Paryshiv的核污染相對較輕微,遂帶Maria回家,一直住到現在。

切諾在70年代因核電廠急速發展,高峯期有12萬居民,部份新社區專為科學家等中產人士而設。核災難之後,所有居民強制撤離,年輕人一去不復返,有些原居民躲在地牢拒絕「被撤離」。Ivan和Maria屬於另一批未得政府批准下「非法」回家的村民。現時禁區住了200名原居民,平均年齡逾七十歲,Paryshiv剩下9人留守。

Maria當時不理兒子反對,自行與Ivan回家,「我和丈夫的思鄉病太嚴重,再不回家就不能活了。兒子經常回來探望我們,但不能阻止我做任何事」。

無懼毒食物 自給自足

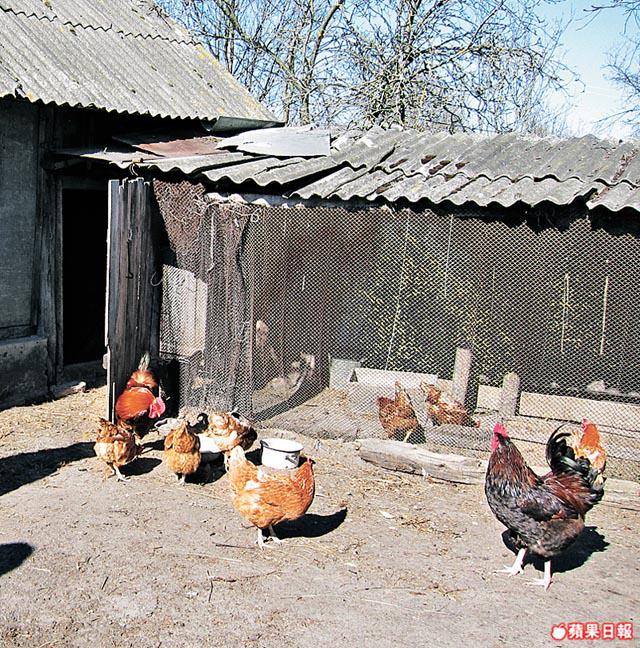

縱使不斷有研究發現切諾周圍地區的野生蘑菇和農作物有毒,兩口子堅持在後園耕作,並採摘野菇充飢,生活與災難之前沒有兩樣。當地不時有醫護人員入村為他們檢查,Ivan能清楚說出自己種的菜有多少輻射,「最近一次是7.12微希,尚算安全。年紀老了,難免有些老人病。如果輻射很高,我們會感覺得到」。

他們養了十多隻雞、四隻貓和一隻豬,每天都有傳媒採訪,牲畜和寵物成為拍攝焦點。Ivan在大門口歡迎記者,又即場示範餵雞。拍攝完畢,他一邊趕雞一邊大叫:「表演完畢!滾回你們的籠裏吧!」Maria在藍色小屋前休息,貓兒在腳邊團團轉,「國家有難,我們寧願與輻射共存、留守家園,這就是人生」。