廟街如同香港社會的縮影,華洋雜處、新舊交換、離離合合,時刻在變化。上一輩的廟街商販日漸老去,這時80後青年加入,為整條街帶來新動力;地道香港人雖是廟街的中流砥柱,但尼泊爾人的湧入,令這兒更添民族色彩。文化、傳統、特色正是如此傳承及演變。

記者:符樂

攝影:陳盛臣、王文忠

Model:KatieHui

80後老闆舖內執屎

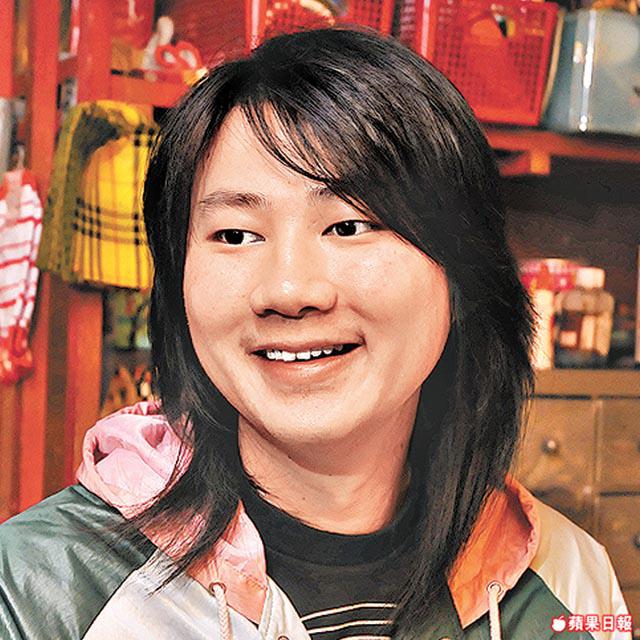

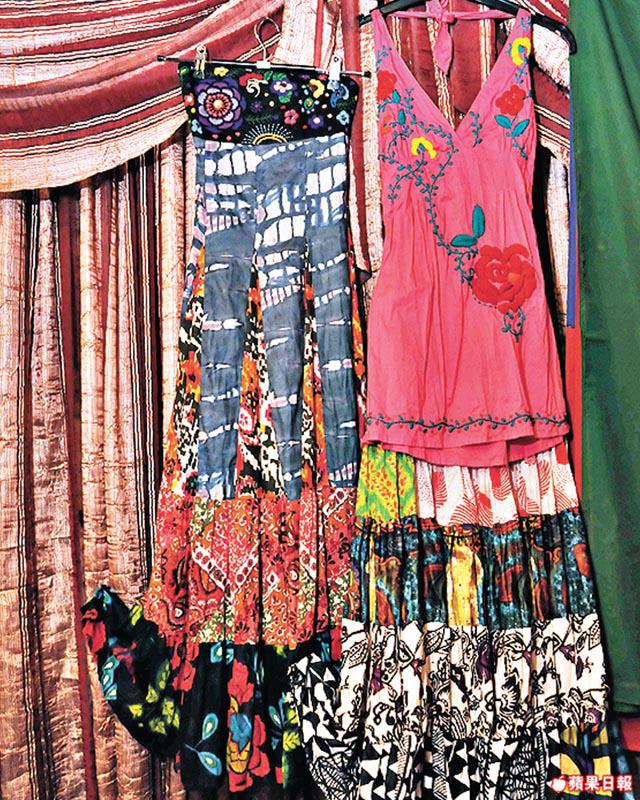

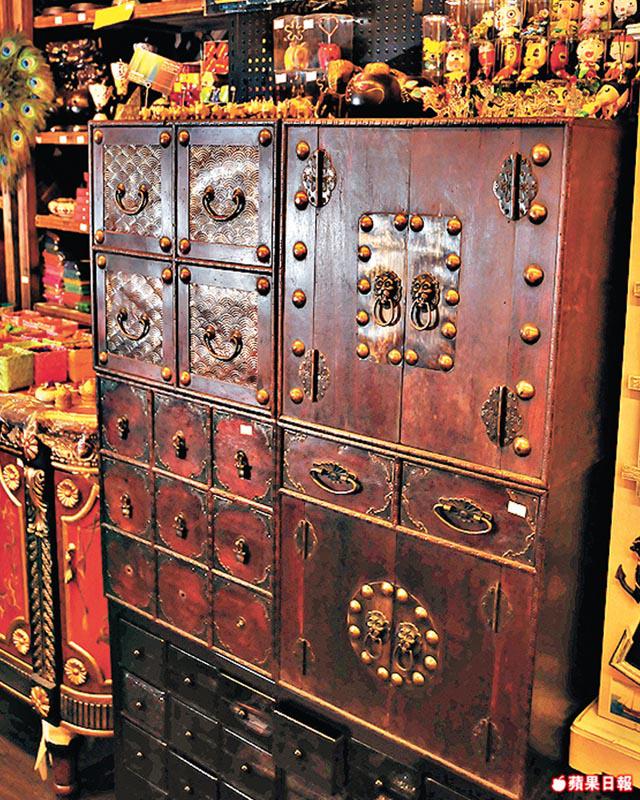

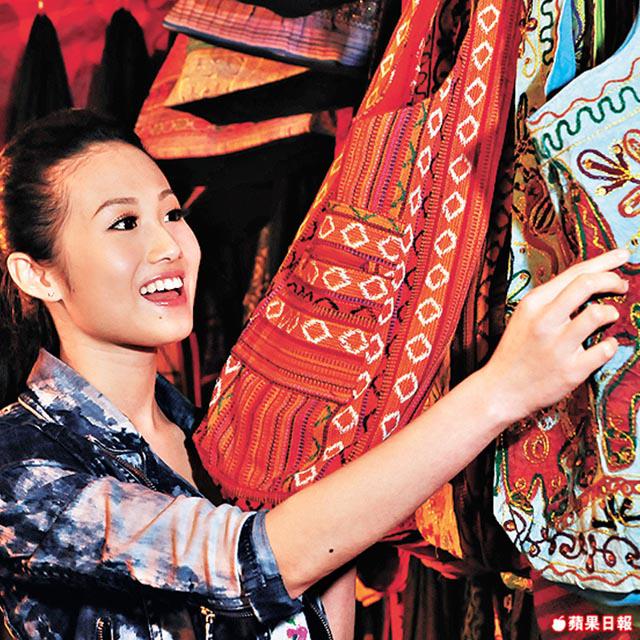

一成不變的地方,也終有讓人感到沉悶的一天,但一路變化,感覺便活起來,廟街正是如此。六年前,在廟街長大的80後青年Perry,在廟街開設第一間民族店「Culture」,專賣來自東南亞一帶的特色衣物、手袋、配飾等。後來,有不少客人詢問店內的裝飾擺設,他才發現香港也有特色家具的市場,繼而開設第二間店「Modern」,專賣大型家具。四個月前,他在廟街開了第三間店「Desert」,脫離民族風,專賣泰國設計師設計的Tee及商品。獨特的裝修及擺設,令Perry的店在廟街份外搶眼。採訪當天,眼見遊人不停出入,但Perry坦言三間店有賺有蝕,平均算來每月只有2-3萬元盈利。不過廟街的店舖都是舊樓,後巷曾試過爆屎渠,糞便冲入舖內,他更要親自清理,真的有苦自己知。

講價請到7-Eleven

廟街對Perry而言,是個充滿童年回憶的地方,他說:「小時候我與爸爸逛廟街,看中一隻$20的錶,爸爸要我去講價,若能講至$10便買給我,最終那隻錶以$12成交,從此我便學會講價。其後我在7-Eleven買糖,與收銀阿姐講價,殊不知被臭罵一頓。」遊客在廟街買東西都習慣講價,但偏偏不適用於Perry的店。「曾有位大陸客對我破口大罵:這條街是可以講價的,為甚麼你不可以講價!我惟有請她到對面的7-Eleven講價,若然那邊願意給你打折,那我也打折。」從廟街學來的,用在廟街身上,果然好計。

舊區做新甜品

提起廟街糖水必令人想起渣咋,但在砵蘭街近廟街北尾,80後青年Van開設了一間高級西式甜品店「貴花甜」,大賣火燄雪山、梳乎厘。Van說:「廟街是本港最平民的地方,我們想將高級甜品平民化,帶來與別不同的新鮮感。」不過廟街對於Van,仍是略帶危險的地方,「也許我們身處廟北,這兒不比南街燈火通明。晚上有不少流鶯在附近兜客;而腳步浮浮的疑似吸毒者,亦時有在店外『飄』過。」雖然如此,但來到廟街的客人都知道這是甚麼地方,無論流鶯或道友亦不會找他們麻煩,因為不會影響生意。

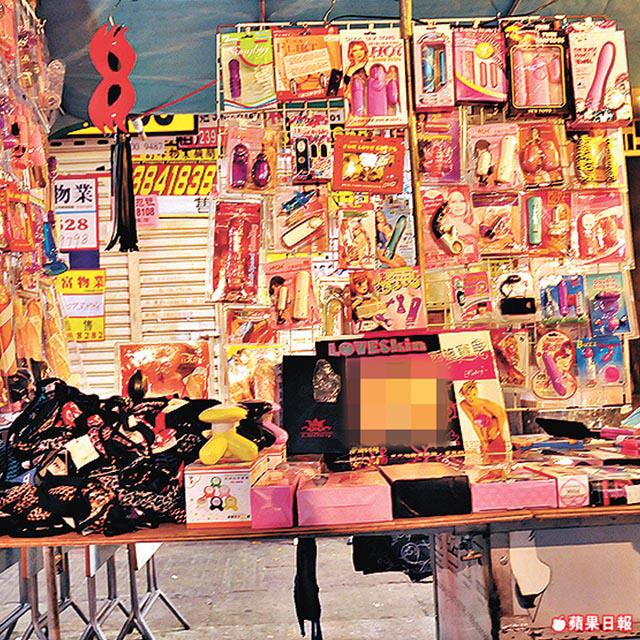

廟街對於Van的第一次,是購買性玩具的回憶。他說:「讀中學時,我曾與四五名同學一起到廟街購買性玩具,那是一條陽具,用來作弄女生開玩笑的。也許人多勢眾,完全沒有尷尬感覺。」

尼泊爾地攤大縮減

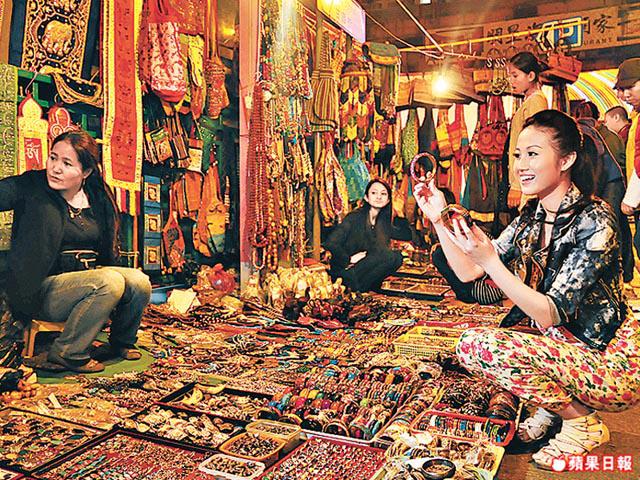

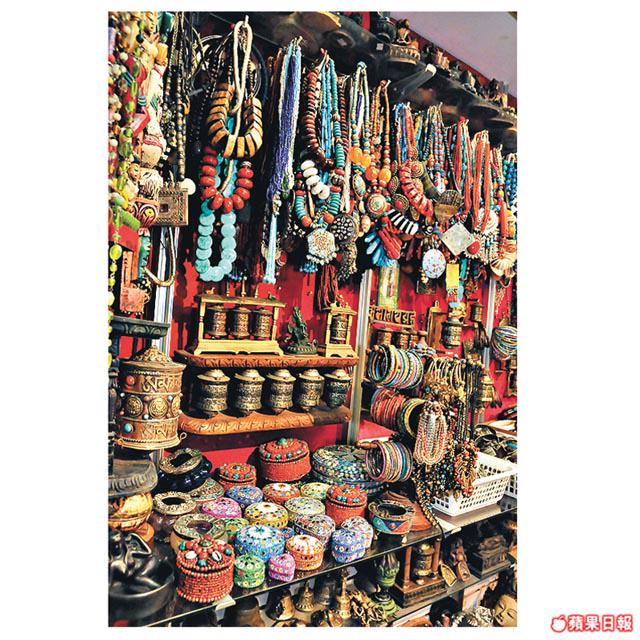

近十年,廟街聚集了不少尼泊爾人,油尖旺區議員陳少棠估計,尼泊爾佔佐敦人口約一成,在廟街亦不難發現富尼泊爾特色的工藝品。Nima來港14年,在廟街對開甘肅街一段擺地攤,主要售賣尼泊爾首飾、擺設、布袋等手工藝品,每年自己親手返貨一至兩次。這地攤一擺便十年,這些年間她在廟街街頭見證大陸客比以往大增,不過由於言語不通,有時想做生意也沒有辦法。以往同在甘肅街與Nima一起擺檔的同鄉約有七八檔,如今只餘三檔。她表示,雖然擺地攤可說是沒有成本,但相對地收入亦不穩定,每天數百元至數千元不等,完全靠運氣。

愛上廟街人情味

擺地攤的生活完全聽天由命,夏天熱、冬天凍、下雨收檔,為了讓生活更安穩,尼泊爾人Bhim(阿扁)乾脆開設自己的店舖「曼陀羅工藝」(廟街143號)。來港15年的阿扁連同父母子女,一家七口在港生活。他認為香港有很多機會,只要勤勞工作便可獲得相當回報。而廟街更是賣藝術品、飾品的好地方,皆因這兒不乏外國遊客,即使港人,對具民族特色的東西也很感興趣。阿扁更說,廟街是人情味很重的地方。曾經有位香港男子經常在店內偷竊,有一次他忍不住和那人在店外打架,不消一會廟街販商會派人來調停,自此小偷就不再出現。

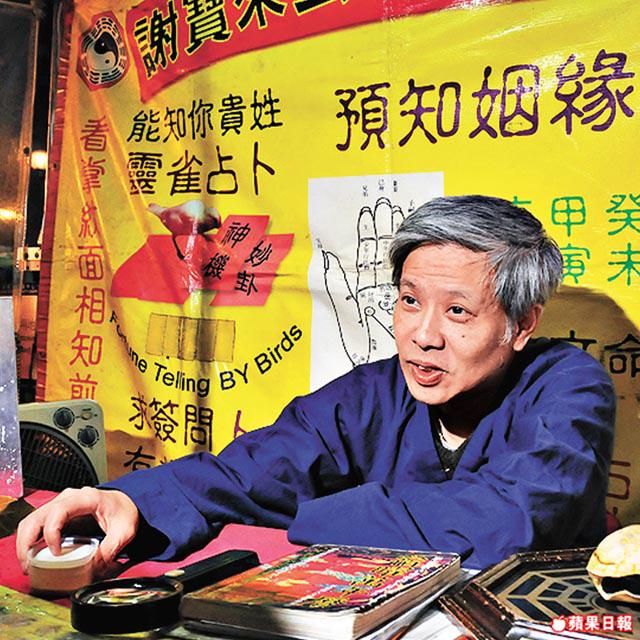

塔羅牌攻陷廟街

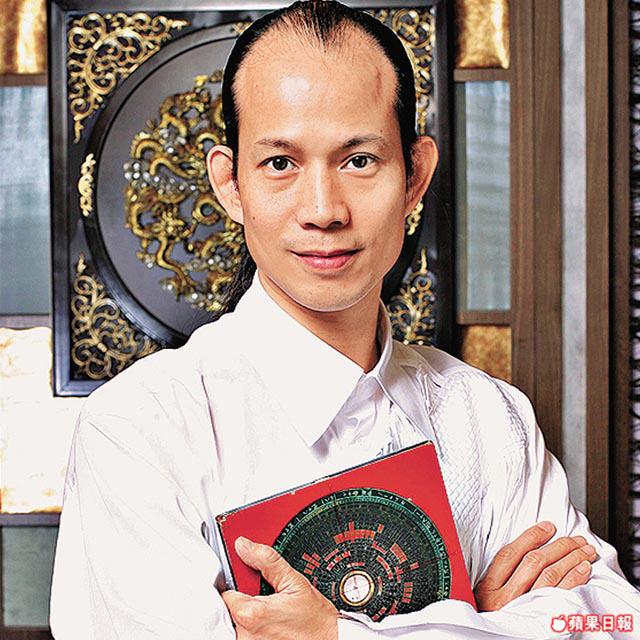

榕樹頭睇相從來不是新鮮事,但塔羅牌的湧入卻是這十年間的事。睇相的攤檔沿街市街伸延,廟街販商會主席陳錦榮指,這類攤檔現有約70間。現場所見,晚上八時後人流開始聚集,當中不乏青春少艾在街頭坐凳仔排隊,她們十居其九都在等塔羅牌,往往等上一兩小時亦不足為奇。而每檔收費亦有不同,一般約$50-$80一條問題。至於傳統的睇相、八字、算命等,等候者少。玄學大師謝寶來曾用靈雀於2010世界盃測中西班牙奪冠,惜他的檔口卻未能吸引年輕人青睞。

老廟隱世事

蘇民峰天橋底擺檔

蘇民峰表示,八十年代他已經在廟街行車天橋底擺檔,其他師傅主力看八字及對外國客,而他則以睇相為主。不過露天擺檔最煩人的是突然下雨,往往要極速收檔,狼狽不堪。

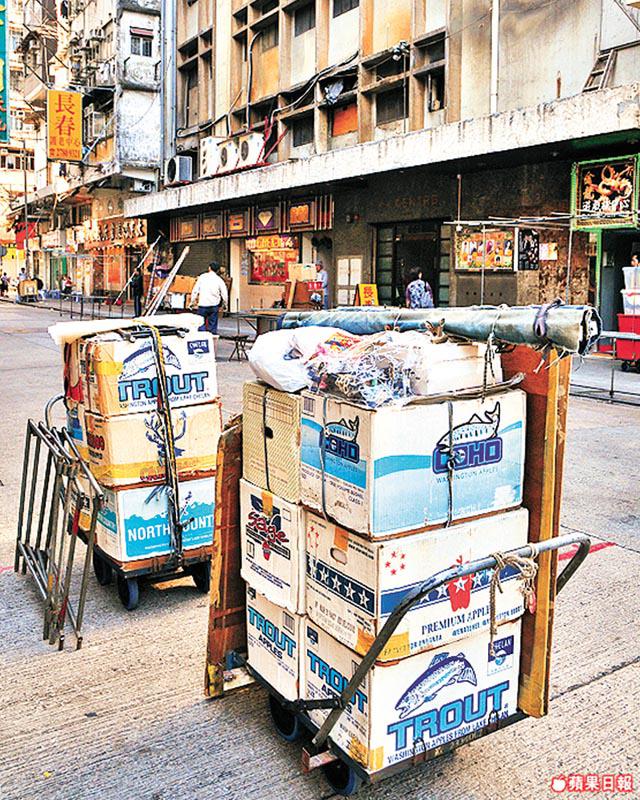

尼泊爾人收錢開檔

原來廟街天后廟附近有不少尼泊爾人,專幫本地小販開收檔。下午四時開始,路上忽然出現推車。因為本地小販通常將車仔存放在上海街的散租舖,月租$700-$800,亦有些會放在廟街後巷。尼泊爾人在開檔時間將車仔推出,每檔約收$10至$20,共約20檔。