《重訪災區系列報道》

愛和輻射一樣,沒色沒味。輻射蔓延恐慌,愛克服恐懼。

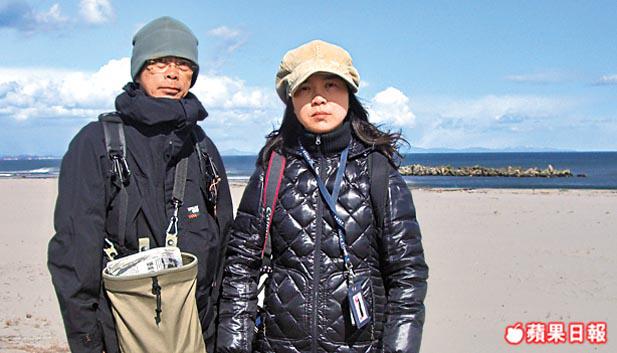

由香港嫁到仙台的古映虹(Frances),311地震當天已過預產期,她挺着大肚子,跟丈夫阿見高洋逃到避難所,過了寒冷黑暗的一夜。災後第三天,無數生命在世紀災難中消逝的同時,新生命來到世界,Frances為小兒子取名「憐真」,「因為上帝嘅憐憫,我哋先仲可以生存喺呢個世界上」。堅強的媽媽,俯視懷中新生命,眼中閃着淚水。

兩星期大的憐真剛睡醒,躺在母親懷裏,睜開眼睛審視四周,這個美麗又殘酷的世界。「覺得有點對不起BB,因為他來到的這個世界,現在還不是很安穩」。30歲剛當上爸爸的阿見高洋憐惜地看着妻兒。小憐真哭了,爸爸立即拿着奶瓶,借用快餐店的開水冲奶。

「政府曾經有講過話,唔好用水喉水直接餵奶畀BB,就咁聽都好恐怖。」媽媽Frances說,市面樽裝水難求,加上看電視訪問專家後相信食水仍然安全,暫時仍是煮沸開水冲奶,「完全唔擔心就梗係唔會,喺可以嘅範圍下,我哋會努力保護小朋友」。

地震五分鐘 根本走不動

本身是牧師的阿見高洋說,311東日本地震是他們這一代日本人遇過最嚴重的地震災害,「這裏的人說,500年一遇」。當天下午,他和妻子還有專程來仙台準備迎接小生命的雙方親家,正在一家四樓書店購物,2時半過後建築物突然猛烈搖晃,店員立即開門帶他們到逃生出口,「但當時搖得太厲害,根本走不動」。他一方面照顧大着肚子行動緩慢的妻子,又要兼顧媽媽和岳父岳母等長輩。

「感覺好像震了超過五分鐘,但這五分鐘好像這輩子經歷過最長的時間。」Frances形容,震動時弱時強,身旁的姐姐哭起來,本身是教會宣道士的Frances不斷祈禱,求神停止地震,救他們出險境。好不容易,他們走樓梯來到地面,滿街都是從大廈逃出來的白領和市民,有的人戴着安全帽,背着「避難袋」。

照顧好BB 但不想恐慌

他們在避難中心過了一夜,翌日Frances好不容易獲醫院接收入院待產。地震前他們為兒子想好名字,取名「憐真」,寓意神的憐憫和真理。Frances躺在醫院床上,想起腹中的小生命,「我一路諗住『憐真』個名,一路忍唔住喊」。災後餘震不絕,醫院有防震設計,有後備電力,但沒有燃氣,沒有暖氣、熱水,高洋帶着毛氈入院陪伴妻子。

3月14日Frances剖腹生產,意識迷糊中看見呱呱墮地的憐真,只有感動。出院後,卻面對輻射危機,心情矛盾。「我們有責任照顧好BB,為他做任何事,但我們不想恐慌,惟有不斷留意新聞報道的消息」。仙台距離福島第一核電廠約100公里,不近也不遠。夫婦二人正考慮短期回港或到墨爾本探望家人,「但不是evacuate(撤離),只是很多人擔心我們,想回去報告一下這裏的情況」。他們在仙台服務的教會約有50教友,包括外國人,有的人已離開。

失落20年 災難改變日本

日本大地震引起的核電廠輻射洩漏觸發全球反核聲音再起,但Frances坦言,日本依賴核能,很難放棄,「呢個唔只係核能嘅問題,係我哋可唔可以放棄現在嘅方便同生活方式嘅問題」。

阿見高洋則相信,這次世紀災難將改變日本這個國家,日本過去的「失落20年」,面對失業、經濟衰退,日本人自我形象低落,但相對發展中地區,物質仍然富裕,人民生活穩定,地震卻改變一切,物質之外,人們明白相互關心更重要。「我相信今次災難可以讓日本重生,日本人重新發現自己的身份」。看着兒子,他滿有希望的笑說:「若我們這一代不能完成重建,就讓下一代來接手吧。」