張以筠與拍檔在中環開設本港首間自助畫室,由蝕本到回本、開分店,足足用了10年時間才站穩陣腳。放下高薪厚職,她說「梗係賺唔返,不過呢啲開心用錢都買唔到。」

記者:陳皓怡 攝影:梁鑑章

張以筠開自助畫室,原因是十年前任則師時,工作壓力大得瀕臨爆煲,「同啲發展商嘅項目經理開會,係一場角力,佢哋諗點樣賺多啲、平啲、快啲、起多啲樓,諗到啲乜都壓落嚟。」

早年在上環租了個200方呎單位,方便舉行工作坊及展覽,有次與朋友在該處畫畫,「畫畫吓覺得開心咗,將平日啲負能量釋放咗出嚟。」減壓繪畫活動演變成一盤生意。

幸業主並未狂加租金

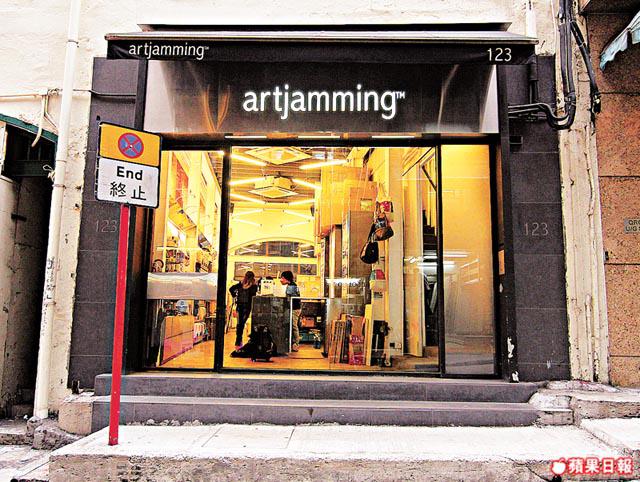

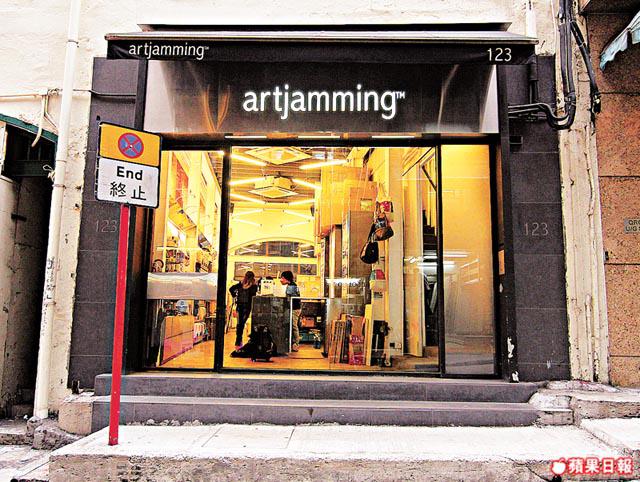

為爭取「曝光」,雖然租貴,她仍選擇地舖,並選址中環,但揀選乏人問津的戰前樓宇。「呢度高樓底好正,不過嗰陣都幾殘,要大執,我呢個則師已經好慳,都要50萬。」開業60餘萬元(表1)資金部份靠銀行貸款。幸好業主加租沒開天索價,令畫室在威靈頓街屹立逾10年。

「嗰時自助畫室冇乜人識,好多朋友畀意見我哋,話唔好只靠畫室,所以第一個名叫MeliMeloLivingArtsCafe。不過,去到底無論搞乜節目,都係畫室最出色。」捱過兩年終回本,其後主攻畫室業務,生意開始有增長,第三年張以筠才敢支薪。

拓自家品牌開源節流

談興趣、講藝術,但說到做生意點都要賺錢,「我哋連洗筆都有研究,家一個人90分鐘就能夠洗1000支筆,多咗嘅時間就可以建立客源,提高質素。」畫室不用聘請導師,僅提供顏料、畫布、畫具,為減省成本增加收入,她開拓自家品牌,自行在海外訂購顏料,在港包裝零售,結果捱過金融海嘯,高峯期一個月有700個客,每年營業額達300萬元(表2),毛利達30%。

自助畫室普及,本地客由過去少於5%,增至現時50%,公司客現時佔總營業額三分一,「近排有個新加坡公司客喺我哋度搞活動後,介紹另一間上海公司嚟。」張以筠跟夥伴兩年前計劃開分店,除做中環高檔路線,亦希望走大眾化路線,「開分店想試新嘢,喺商場開,畫嘅係經濟嘅畫布,時間短啲,定價可以平啲。」

後來者未必捱到10年

「Art係咪咁得人驚?」張以筠開設自助畫室,希望反傳統,10年來她堅持不教畫畫,「好似我煮飯,手勢未到三星米芝蓮大廚咁勁,但係我唔會因為咁唔煮,我討厭啲人對Art好認真,諗埋一邊。」

近年自助畫室在香港冒起,這位香港「始祖」說:「市場個餅大咗,多啲人可以認識我哋,而且壟斷唔晒,有對手唔係唔好,可以爭取新生意。再者,佢哋未必捱到10年,要好似我哋咁有決心。」

更令她有信心是,早於01年,她已將「ArtJamming」在商標註冊處登記成為商標,避免自家品牌被抄襲。

早將商標註冊

張以筠指,雖然已註冊成商標,但要捍衞自己的權益仍需律師出手,「只要佢哋叫佢個活動、間嘢做ArtJamming就係犯法。冇一個國家有註冊商標嘅警察,但我哋可以搵律師,呢6個月我哋寫咗20幾封律師信。」