半世紀前的一份人類學報告《菊花與劍》指日本人「好戰而祥和,傲慢而尚理,呆板而善變,馴服而倔強,忠貞而叛逆,保守而喜新。」成為了美國對日本文化進行的「維基解密」。就在大災難跟前,日本藝術家從東京帶來了另一種真相,叫「行路道」。

記者:馮敏兒

攝影:伍慶泉

從浮世繪到變態漫畫

日本文化堪稱「頭頭是道」,花道、茶道、棋道、劍道、柔道,幾乎所有技藝都帶着玄妙的精神面貌,在競爭之中,處處透露「覺悟」的玄機。影響西方現代藝術深遠的日本浮世繪大師葛飾北齋(1760-1849)在89歲臨終前還說:「我多麼希望自己還能再活多5年,這樣子我才有時間嘗試成為一個真正的畫家。」可見他是一個多麼嚴謹的理想主義者,但當我發現他在180多年前繪下的驚世名作《神奈川沖浪裏》,竟然是巨浪吞噬了富士山的「預言」,腦中閃現另一日本漫畫奇才丸尾末廣筆下的恐怖、惡心、核異變過後的變態人間,已發生的歷史,竟同時也是預言!日本人的災患意識何其深刻,以至禪門所說的「當下」和「定淨之境」就成了他們的內在自我救贖,一方面要﹕「定啲嚟!」另一方面更熱愛生活,精緻而敏感。

美艷而血腥

美國人類學家潘乃德(RuthBenedict)在二戰期間受美國政府所託研究日本民族性,得出《菊花與劍》裏那個既好戰又愛祥和的矛盾結論。而我們則把日本人愛好的櫻花和武士刀直接構成「櫻花與刀」的聯想,據內地出版的《第三只眼看日本》作者元坤所指,「在和平時期,日本人是櫻花的忠實擁躉,安於平淡與恬靜的生活,享受大自然給予的難得寧靜。但到了戰時,櫻花又成了激勵戰士強大鬥志的文化工具,他們將櫻花與武士畫上了等號,宣傳大和民族如同櫻花一樣是群芳之領袖。」當世人看到「切腹自盡」的所謂武士道精神而目瞪口呆之際,那恐怖的血花卻被說成是偉大而瑰麗的櫻魂!

來自東京的劇場導演大橋宏先生說:「那實為政治家利用武士道精神,以驅使人們為天皇赴死,但武士道精神並不崇尚武力,內裏還有仁愛、保護和平,自律、克己,以期達到更高的精神境界,就等於茶道、花道,都有所謂道,是一種修行,練劍追求的不僅劍術,更有美學和精神實踐,其實我們最崇尚和諧,自古就很欣賞靜態之美。」

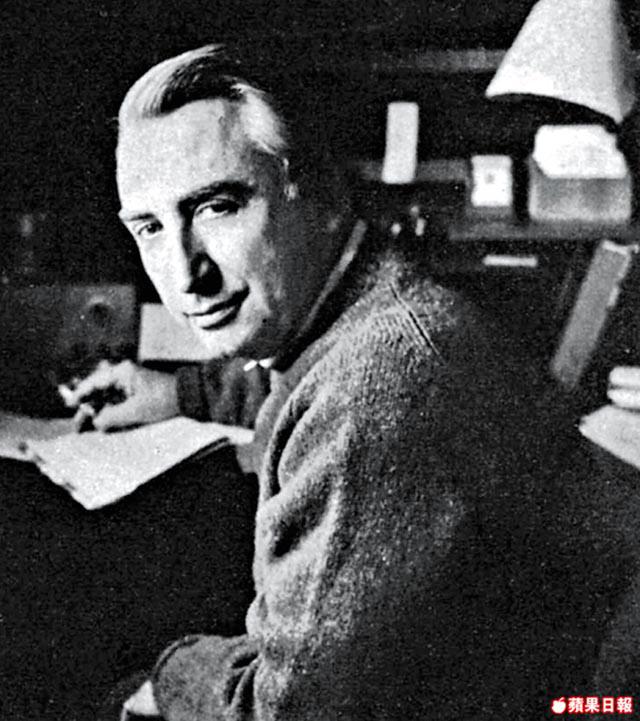

法式開悟 地震與無言

千頭萬緒說不清,還是法國藝評大師羅蘭巴特(RolandBarthes)在他描寫日本文化的名著《符號帝國》(L'empiredesSignes,或中譯《符號禪意東洋風》)答得最完美:「寫作本身乃是一種『悟』,悟(禪宗中驀然出現的現象)是一種強烈的(儘管是無形的)地震,使知識或主體產生搖擺;它創造出一種無言之境。它同樣也是構成寫作的一種無言之境;從這種空無中產生出諸般特點,禪宗憑藉着這些特點來書寫花園、姿態、房屋、插花、面容、暴力,而抽光一切意義。」而這「無言之境」竟然有通俗版本,大橋宏先生說:「我們有一個名詞叫『自肅』,當別人受着難時,很多進行中的事都要叫停,在東京的小劇場界,很多人就說連藝術都不要搞了!」

行路也是道

大橋宏創辦的DA.M劇場從東京帶來了一個形體劇場作品《行.間.道》,日名Aruku即行走之意。「行路」不但是藝術,更是一種聞所未聞的道,劇目沒有預設的內容,即興去到一個極端,連觀眾預期都被拒絕,簡直是反宣傳:「我敢說,不歡迎那些帶着預設期望的觀眾來看我們的演出!我希望觀眾直接經驗當下。沒有人知道舞台上將會發生甚麼事,我想留給觀眾最大的自由。觀眾也許找不到傳統劇場提供的娛樂,但你或會從身體的動作,發現喜悅、焦慮、憤怒、孤獨,甚至如暴力等社會問題。」大橋宏本來是搞西洋劇繙譯改編的,後來才發展成連劇本故事都唔要,只要行路。「行路道」也許根源自動作慢到不能再慢,把每個動作做得非常細緻的能劇,以至更極端的「暗黑舞踏」(Butoh)。在一片「連藝術都不要搞了!」的東京藝壇,上周末他們演出了兩場《行.間.道》:「那時觀眾和演員都帶來了災難後的複雜感情,演出很成功。」

東京沒有恐慌

「大家當然很關心核電廠會否爆大鑊,但我還沒發現東京人出現恐慌或逃亡潮,因為憑數字顯示輻射污染還很低,人們對政府的其他方面都會懷疑,但他們會信數字。災難發生後,日本人都進行各種節約,希望能幫到災區的人,少開燈少飲水,他們即時想到的就是平衡。」

《行.間.道》形體劇場

日期時間:3月25、26、27日8pm

地點:賽馬會創意藝術中心黑盒劇場(石硤尾白田街30號)

網址: http://www.infodesign.com.hk/ct