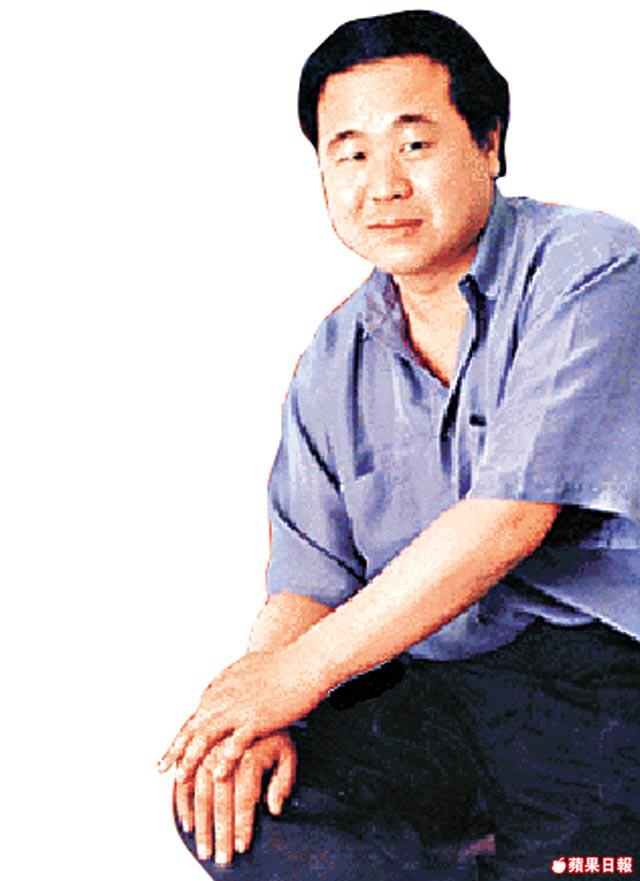

三十年前莫言寫作是為了「想離開農村」,這新年,他卻是回了高密老家,一直呆到正月十五才上京。我問他現在回鄉下習慣嗎,他答:來北京才不習慣!他的小說字字句句不能離開故鄉,講的都是他熟悉的人群,「我寫的就是我自己,我從沒覺得我比我筆下的人物更高貴或高明。」

撰文:鞠白玉

攝影:李彥剛

莫言,55年生於山東高密,曾務農,參軍,畢業於中國解放軍藝術學院文學系,八十年代開始創作鄉土文學,以魔幻現實主義風格,描寫鄉土傳奇。97年以《豐乳肥臀》奪得「大家文學獎」,00年以《紅高粱家族》獲《亞洲週刊》20世紀中文小說100強。01年《檀香刑》獲台灣聯合報讀書人年度文學類最佳書獎,05年獲香港公開大學榮譽文學博士學位,06年獲福岡亞洲文化大獎,08年《生死疲勞》獲紅樓夢獎首獎。現於中國藝術研究院出任公職。

莫言講故事

祖母家裏有一條狗,八路軍來了,發起打狗運動,嚇得把狗藏在洞裏半年,我祖母對狗說,你要是叫可就沒命啦。果真沒叫。放出來那天,狗狂叫了一天一夜,真的是憋壞了。

所以呢……

我和那條狗一樣,受着壓抑,一直不讓講真話,終於可以用文學的方式來說話了,怎麼能不痛快說?

路走得遠了

總要回頭望望出處,莫言也不斷被問及「寫作」,他會很老實地答:為了吃上一頓餃子。

回到高密鄉,他覺得是接地氣,養元氣,鄉里鄉親的家常,讓他覺得心安踏實。他曾邀請大江健三郎到高密,他們相差二十歲,不同的國家背景,卻都曾是農村少年,互相能理解那種鄉情:又愛又恨的土地,曾經那麼想逃離,現在卻拚命想親近它。「年輕時我想逃開此地永不回來,可是第一次回來在車站聽到貓腔(山東地方戲)就熱淚盈眶了,那時我就知道,我哪也別想去了。」

高密因他的作品而聞名,慕名而去的人大失所望,哪有他筆下那些詩意且有濃濃人間煙火氣的村莊?有時連他自己也覺得陌生,小橋流水,綠蔭果香濃,原來只是存活在他的情感記憶裏。山東的官場文化濃厚,老輩的人喜歡問他:你現在混到甚麼級別?他講:有可能是副縣級。對方很滿意。他回老家是受到厚待的,他是名人,小時的故事都被津津有味地演繹,官員或鄉親是要和他輪流吃飯的,年輕人是要來拜會的,有時他們也失望,那個傳說中的大作家也不過是個滿嘴山東話的老頭兒。

莫言筆下的鄉土氣息,原來只存活在他的情感記憶裏、電影中……

幽默何來?

他的文字裏透着幽默感,在日常生活的對話裏亦如此。山東人給人的印象是拘謹保守,這幽默何來?他說,越是生活困難、政治壓迫的地方,越有民間的幽默感,也可稱做黑色幽默。他講那是一種自我嘲笑自我貶低,像王朔的哲學:我不是人,千萬別把我當人。「這是從前民間對抗官的最好辦法,你能把我怎麼樣?你能開除我的農村籍?先把自己降到一個位置,再來反擊你。在中國民間,社會幽默一直存在。」他承認這些年來寫鄉村生活,從未帶有一絲悲憫,「只是平視,我自己也身處其中。」

由「帶着功利心的寫作」到「書讀的多了,就產生了寫的興趣」,然後「等你真的寫開來,發現原來是有好多話要說」。八十年代的早期寫作,帶着強烈的自我宣洩,他認為《紅高粱》自有它的文學價值,但是仍然是狹窄的,爆發性的寫作不會持久,就和石油一樣早晚用盡,民族和國家的命運之爭才是源泉,職業作家要和別人的苦難融為一體,把別人的痛苦當成自己的,才能有廣泛的代表性。

不當無產階級作家

他曾在公開場合表示對80後作家敬而遠之。過於關注個人內心衝突的八零一代文學,其實沒有能夠繼承上一代作家的風氣,80後沒有受過外在的政治壓力,社會衝突,他們只能往心裏找。而莫言一代的最大主題恰是政治命運。「你說任何一個國家的文學哪可能迴避政治環境,但你要看他是否寫出了人的普遍性,政治只是背景。人性是我們的作品可以超越國界的通行證。」在西方接受訪問,他對西方批評家對於政治的過度關心也感到厭倦,總是呼籲學界應該用藝術眼光看中國文學。「作家創作也應如是,應該大於政治,不該站在任何一個黨派和階級,站在人的角度上才對。和人相比,一切都是次要的,國家,階級,政治,全是小的。」49年之後,中國沒有世界文學。這是國外漢學家的定論,國內有人抗議,莫言卻中肯,前三十年裏知識分子為階級服務,文學始終小於政治,圖解政治。到他這一代,已經意識到不要當「無產階級作家」。

「當年那些批評我們的極左作家,自己也知道甚麼是好文學,只是他們沒膽量。而中國人也從來不是混沌的,雖然那時政治滲透在中國每個角落,可是人們開會說的是一套,在家裏想的是一套。老一代作家內心深處也想寫真相,他們沒辦法。」

越洗腦越反動

務農多年,從軍多年,卻從八十年代至今,身上掛着魔幻現實主義作家的標籤。甚至現在玩搖滾樂的年輕人,架上也有莫言的書,視他如中國的卡夫卡,帶着叛逆的想像力。「所謂魔幻,那是我把童年的視界呈現出來罷了,並非我獨創。」魔幻現實主義作家多誕生於鄉村,就連大名鼎鼎的福克納也如此。他們在鄉村生活裏所觀察和取得的素材,轉譯出來,成就了先鋒和前衞。「越洗腦越反動。人性的善是根深柢固,我們以前的教育總是教人恨,恨別的階級。我的所謂叛逆只不過是回到了人本身,回到了正路上。」

在創作上「回到了正路」的莫言,今天有他的公職,任職於中國藝術研究院,常要開大大小小的會議。問他為何仍要歸屬體制,他實在地說:「老了總得有個依靠,有個醫療保險,現在醫院裏點個黑痣都要幾百塊。」幾年前在地鐵裏有人讓座位給他,他心裏不服,現在卻也自認老矣。「我現在要是三十歲,我也不要單位,甚麼也不怕。可我老了。」

裝修比見報重要

和莫言約見的地方是他一直鍾愛的茶館,他愛茶,愛書法,愛紮實的日子。他仍不能用電腦寫作,「電腦太耽誤時間」。以前約他,他總用「在裝修房子」,「在老家和親屬聚會」或是「老家來人了」的藉口來推塞採訪。他沒好氣:「你說過日子和接受採訪到底哪個重要?裝修房子總比上報紙重要的多吧?」回老家是很神聖的事情。

鞠白玉,

滿族女,

八十後,

達達主義者。