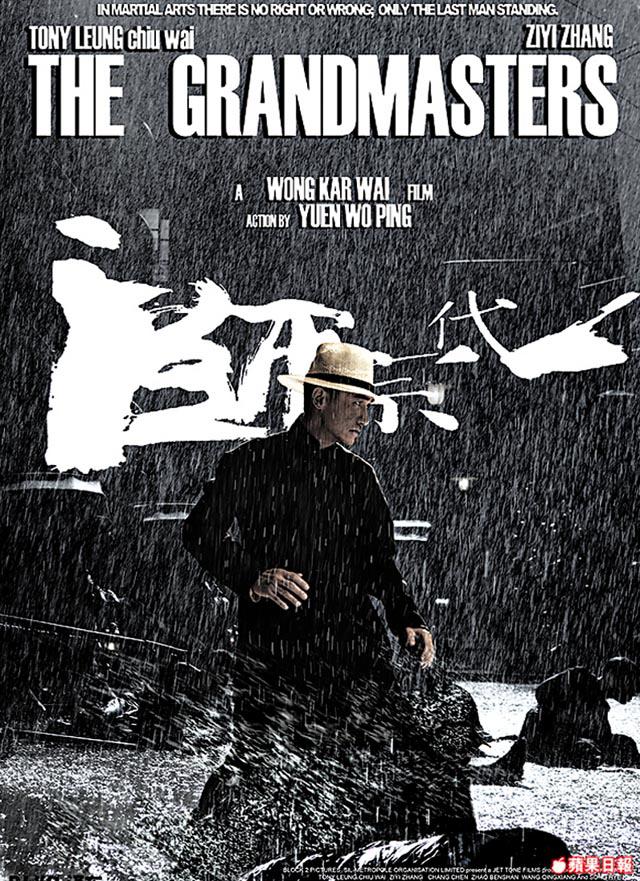

左派機構向來神秘,左派電影機構又如何?銀都屬愛國陣營,拍片正氣,商業經營下,卻不見有甚麼政治任務。六十年來,一直保持着一條龍服務,由製作、拍攝、片廠到發行、戲院都有經營,出產明星無數,有夏夢、石慧、林黛……杜琪峯第一部電影《碧水寒山奪命金》也是他們出品。來年,還有王家衞《一代宗師》!

記者:何兆彬

攝影:梁細權

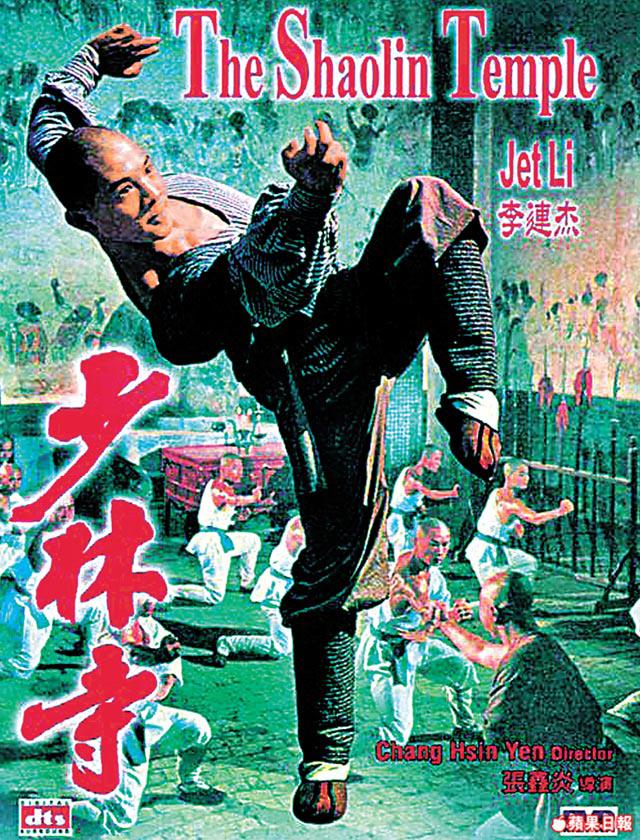

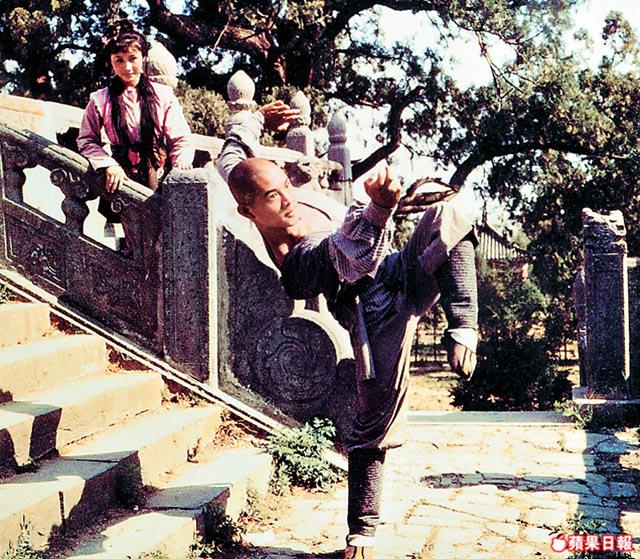

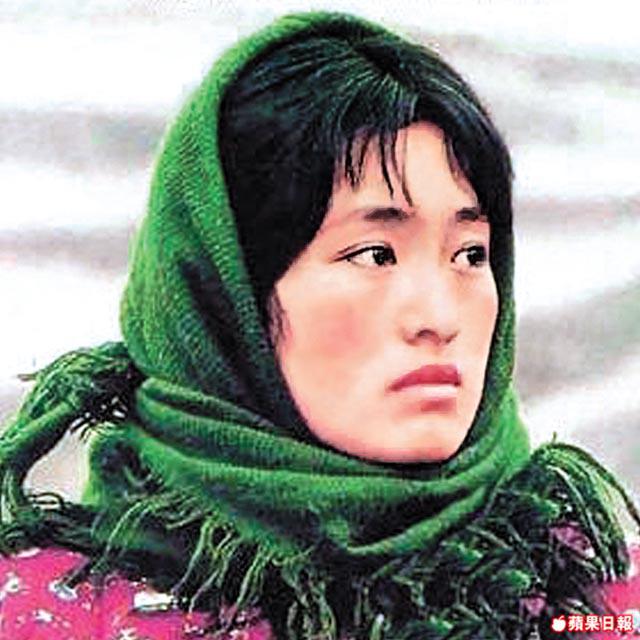

1億票房少林寺

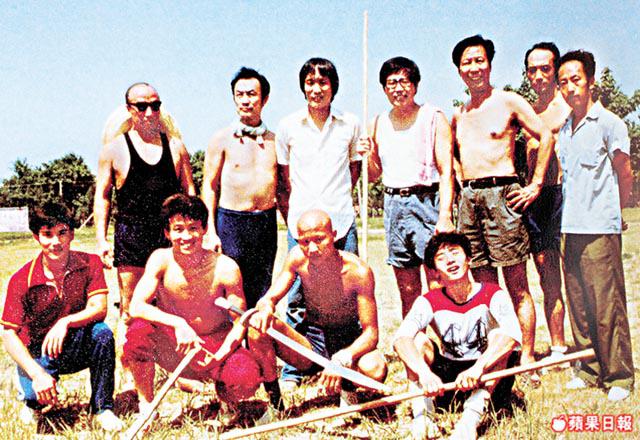

施揚平,1968年17歲時入行做見習編劇,他當過經典《少林寺》副導演,幾十年過去,他還在銀都服務,目前是總經理助理;張康達,1969年入行,目前是公司副總經理,二人都說《少林寺》印象最深!「說出來大家也許不知道,《少林寺》當年拍過兩次,第一次由陳文導演,吳剛主演,就是後來在電視上油淋淋吃炭那個吳剛。時為1979年,出來後效果不好,陳文說其實劇本是沒有問題的,不如重拍一次吧。結果才找到張鑫炎拍。」福哥(施揚平)說:「我第一次見到李連杰時在鄭州,他才16歲,因為未成年,來攝製組還要監護人陪同。」張康達:「當年的河南少林寺,的確有點荒凉,但文物保護很好,我們在白衣殿要打光,他們都說不許打,後來是得到當地政府大力支持,才得以順利拍攝。」眾所周知,《少林寺》當年頗為破落,完全因為一套電影把它救回來,電影票房過億,寺院馬上成了旅遊景點。福哥:「早陣子我上少林寺網站看,發現他們以顯著位置多謝廖承志,謝他提議拍《少林寺》,因為寺院本來頗荒凉了,戲拍完四年後我再去拍《南北少林》(劉家良導演),見到已大為不同了。當年電影票房過億,當年一張票才一角,1億票房等於現在10億啊!」

編撰銀都六十

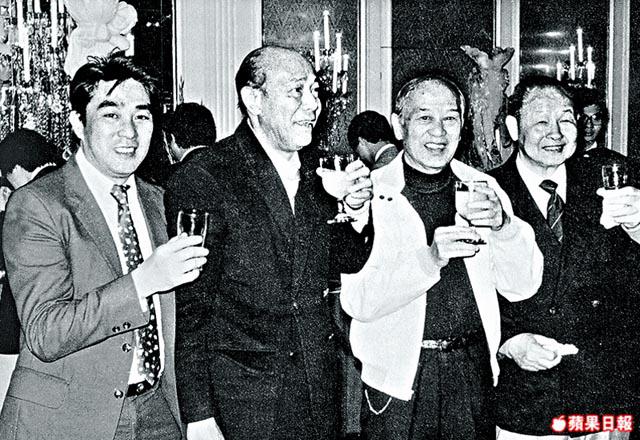

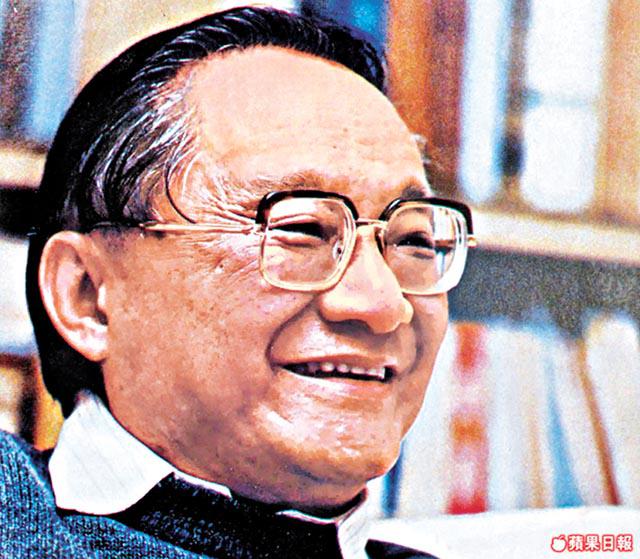

福哥口中常把銀都叫做「長鳳新」,事關銀都是八十年代才組成,之前包括三家公司:長城、鳳凰及新聯。17歲就入戲行做見習編劇,福哥說因為愛電影,「當年有點理想,一是對國家認同,二是愛電影,所以就入了這間公司。那年代,大家都可以說是文藝青年吧,而長輩又好肯提攜後輩。69年鮑方寫了個劇本,後來公司找我去改寫,寫成後編劇名字是『方予揚』,大概是『鮑方給予施揚平』之意吧。長鳳新跟其他公司不同,大家像一家人,感情很好。」福哥為《銀都六十》執行總編輯,他透露,「這書九十年代就想出了,但出唔到。到了04年三聯替邵氏出了幾本畫冊再找上我們,但一直到09年才開始談,2010年正式籌備。我逐一校正資料,例如吳楚帆,從前我寫過他是天津出世福建人,這次找上吳楚帆的自傳,證實了他是廣東番禺人。」

不能沒有左派影業

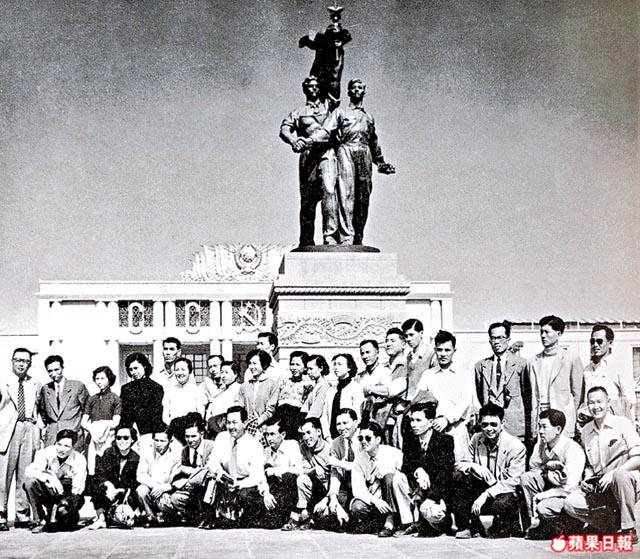

黃愛玲,前香港電影資料館研究主任。「銀都成立於八十年代,我很有感情,更多是長鳳新的作品,因為那是我小時候看過的,譬如我跟媽媽去看了很多上海越劇。也因為我們見過很多前輩影人,跟他們談的過程,會發現他們十分坦率,他們十分緬懷五十年代所謂的『理想時代』。拍電影除了是為生活,他們進這三家公司,也涉及人生的要求,一種理想的投射。」黃愛玲說,另一方面,這些影人也透露了理想的起落,「特別是文革時候,所謂左派影業的摧毀。」有兩件事黃愛玲認為研究銀都時是有缺失的:一是組織上,大家都知道長鳳新與中國政府關係密切,「但到底有多密切?怎樣合作?沒有人講得清楚。」第二點,文革帶來很大的失落,「部份影人十分坦率,但都有避重就輕,這可能涉及很多問題,例如因為涉及了很慘痛的經驗。二是這個年代大家都很怕『左』這個字,有幾個關鍵人物例如石慧,在六七年參與了(六七暴動),被港英政府捉去坐牢,這個經驗到如今我們都沒法從當事人口中得到第一手憶述。」黃愛玲說如今大家都怕「左」,但長鳳新左的土壤特別,沒有它就沒有那些作品。她希望銀都能把舊電影發行DVD,因為研究電影先要有電影給大家看。

僅存的大電影公司

林錦波,香港電影評論學會董事會主席、《銀都六十》作者。「銀都在八十年代把三家公司整合後,出現了合拍片。今天大家都知道合拍片是在03年CEPA開始後,漸漸成為主流,張堅庭更說港產片已完成了歷史任務。銀都在這方面,扮演了很重要的中介角色,很長時間,銀都支持很多新浪潮導演,很多新導演第一部電影都是銀都出資的。李焯桃更說,銀都扮演了今天電影發展局的角色,沒有銀都,新浪潮是不會如此輝煌的。」新浪潮後,港產電影在九十年代漸漸衰退,林錦波:「我們在香港電影史上會看到,當一家電影公司步入衰退,就會減少拍戲,好像嘉禾、邵氏,又像中國星目前都很少出品。但銀都很奇怪,現在已很少拍戲,仍保持製作、片廠、發行、戲院於一身。」他說電影人常開玩笑說:「現在已沒有像邵氏、嘉禾這些大電影公司了。如果是其他公司,一定先把戲院、片場都賣了,但銀都沒有。很長時間,當香港電影公司想進內地,都透過銀都進入內地。」他說,內地票房一直不佳,是04年《英雄》後才有起色,如今已變成火紅了,而銀都在內地票房未火熱時,已把香港電影人帶入內地,同時把香港類型元素帶給內地電影人。「銀都是左派機構大家都知道,正如黃愛玲說,他們內部怎與中國政府溝通我們都不知道,只知道他們密切。銀都的背景獨特,其出品沒有很重的政治化、政治任務,就算部份有,但不多,所以我們不能把它們視為很政治化的公司。這需要更多人更多方面的研究。」

60年人與事