文學與政治及國情不能分開,夏志清當年所寫的「ObsessionWithChina:TheMoralBurdenofModernChinese」(現代中國文學感時憂國的精神),提及現代中國文學隱含對民主和科學的嚮往,但面對上世紀初中國勢弱,外憂內患,政府無能,中國作家眼光從不踰越中國範疇,是出於狹窄的愛國主義。

作家大都具世界觀

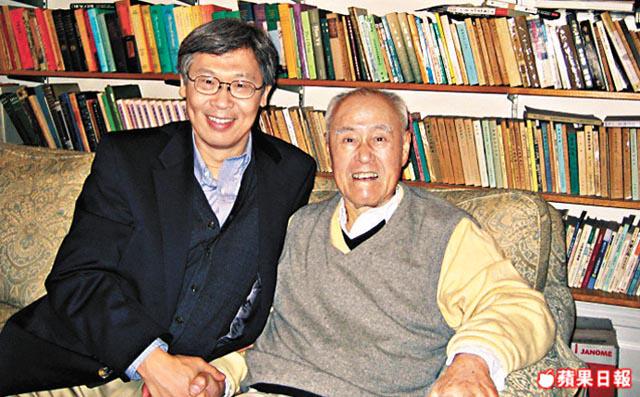

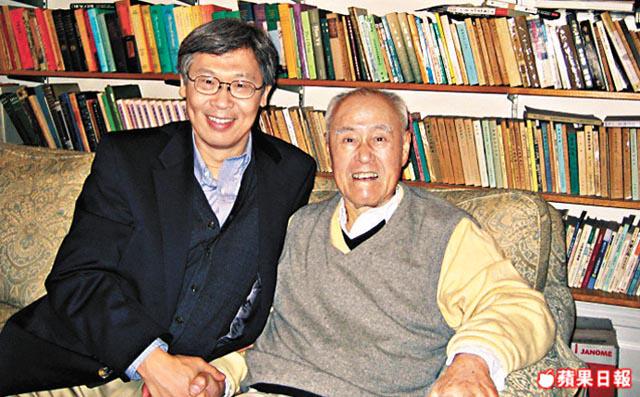

現在中國崛起,夏志清好友、美國哈佛大學東亞系講座教授王德威認為這種感時憂國的意識,只殘留在對自己沒有信心的政府裏,很多中國作家早已超越這種局限心態。

王德威說張愛玲、錢鍾書、沈從文及張天翼是當時少數能超越這種局限的作家,「魯迅則是個反面教材」。時至今日,中國作家大都具世界觀,「不會只以中國為唯一焦慮對象、關注對象、厭惡對象,但是中國政治機器本身是很沒有自信心的」。他說中國目前的國力是100年來最好的,但中國的感時憂國情意結卻複雜矛盾,「這是我的困惑,我覺得中國人很奇怪,一方面看去很有信心的樣子,一方很沒信心,不是麼?高行健、劉曉波得諾貝爾獎有甚麼好怕?我覺得這是個問題,但我不願意給答案。中國已經夠強大,為甚麼還是好像畏首畏尾?動不動怕西方帝國主義對我們的民族主義有甚麼影響」。他提醒,民族主義也可變成一種政治工具。