香港不少繁華街道,早已成為大集團的必爭之地,老店和小商舖的下場只有給趕盡殺絕。早前有報道指,在彌敦道經營超過50年的先達商店,面臨不獲續約通知,令樓梯舖在今日買少見少。但這類店舖在老香港年代亦曾風光過,單是售賣一對鞋,便已是買一手滙豐股票的價錢。

記者:王震遠

攝影:林栢鈞、部份相片由受訪者提供

Model:[email protected]

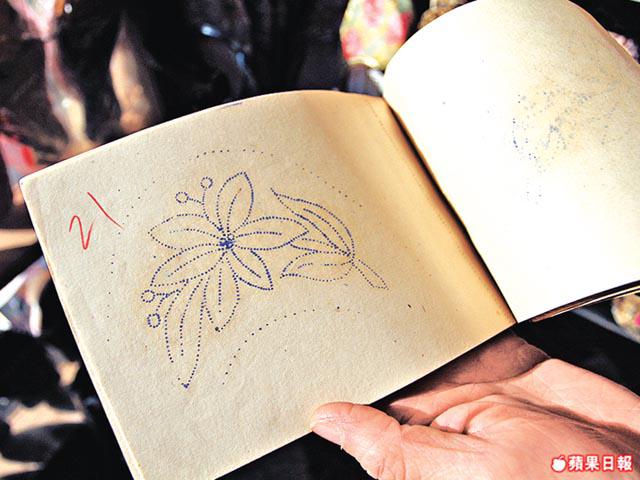

彌敦道繡花鞋店50年

六十年代最興旺

新聞中的主角先達商店,在彌敦道售賣中國傳統款式拖鞋,店主鍾伯經營鞋業超過50年,「以前是由我朋友做起,當時我沒有工作,朋友叫我來幫手,後來他跟子女移民到加拿大後,就由我接手,每月給他一些錢,就一直做到現在。」鍾伯見證着街道的轉變,「以前我店前面的彌敦道是個山丘,亦有著名的九龍飯店、雪園等在對面,現在起了大廈,店舖全都換了,馬路改闊了,整條彌敦道差不多已沒樓梯舖,我們可以說是最老的一家。樓梯舖在六十年代最興旺,除了我們,附近還有4、5間,賣手藝玩意兒、做皮鞋、賣錶和玉器。」今天鍾伯的一間,全靠街坊撐場,「除熟客外,間中都有旅客幫襯,當中日本人佔多數。」

望遷寶靈街落腳

先達商店所賣的拖鞋,是當代少見的港產貨,現時一對拖鞋約售$60,比起當年的平得多,「我初初做時(六十年代),最貴繡花鞋賣$9.9一對,接近滙豐銀行一股股價,當時打工仔一個月的收入約有幾十元。現在電腦車花要賣$120一對,已經很少人手車花了。」現時鍾伯每月交給業主700元租金,再付朋友接手費二千多元,每月基本開支約三千多。50年來本無風無雨,豈料突然收到業主的收舖通知,「他們沒跟我們商量,只寄了一封律師信來,我們建議加租也無用。」無奈被迫搬遷,鍾伯坦言在這裏企了幾十年,總有點捨不得,收舖限期在本月尾,鍾伯表示新年後會考慮在寶靈街找落腳點。

古老當時興創新血路

先達商店除有堅守50年的鍾伯外,近年還有生力軍王景華(Billy)加入,他原本從事廣告行業,現跟鍾伯共同經營鞋店,「我在5年前開始接手,當時叔叔(鍾伯生意夥伴)腰部有事,叫我幫忙開舖,我本不想幫手,豈料開舖那天,很多人蜂擁進來。」客人的反應令Billy意想不到,「那些遊客是特地上門,原來有要求的人才穿這些鞋。」後來Billy結束外邊的事業,專心打理商店,「拖鞋本已是夕陽工業,但G.O.D卻找我們crossover,賣點是古老當時興,我才發現不少年輕人愛找傳統物件當fashion穿,只要保留款式,我覺得還是有市場。」傳統鞋業需要新客路才能企得住,Billy就利用新銷售渠道幫忙,「我跟製鞋師傅把拖鞋改良成可上街的凉鞋款,還試將鞋放上拍賣網寄賣,吸引新客來舖頭參觀。」面臨迫遷,Billy本來可以順勢結業,但他還是選擇了守業,「傳統繡花鞋源於上海,但很多上海人卻來這裏買鞋,原來上海店舖因繡花鞋沒利錢而離場,所以傳統行業真的很值得去保留。」

先達商店(66233015)

地址:九龍彌敦道202號梯口

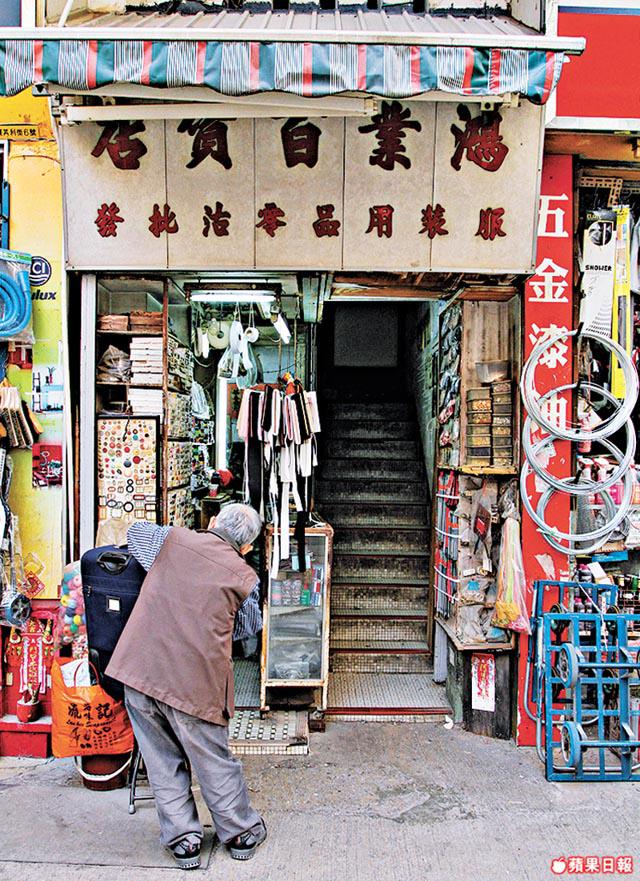

紅磡服裝配飾店49年

日做$300已夠

紅磡區仍有不少唐樓,在老牌寶石戲院豎立的寶其利街上,難得還剩幾伙樓梯舖在經營麻雀、眼鏡等生意,但說到歷史最久,就有專門賣服裝配飾的鴻業百貨店,「62年我已經在這裏開舖,我不是做成衣,而是把貨品提供給製衣廠,也有做門市生意,如家庭車衣用品,鈕扣、拉鏈等,現在主力做街坊生意。」楊先生開舖前已在製衣業打工,後來轉型自己做老闆,「舖位是上手從業主處頂了手再讓給我,那時轉手費都要幾千元,在62年時是很昂貴的數字,當時一個月人工約幾十元。」舖位雖小,生意亦有過高低潮,「八十年代工廠北移,很久已沒接工廠生意。最好景是在七十年代,當時大陸的工廠買不齊配料,就需要由香港買上去,現在大陸樣樣都有,不用求外人。」現時楊先生的生意勝在平穩,「生意多就做多,少就做少,沒煩惱,又不用請夥計。現在我一個星期開6日工,星期日就休息,僅僅收支平衡,可以說是『飽你唔死,餓你唔親』,一日能夠做到二、三百元生意,就不用蝕錢。」生意沒有在舖頭經營般可掙大錢,但樓梯舖好處是風險較小,因樓梯底開支較小,又不用捱貴租。」唐樓的敵人是重建,樓梯舖當然唇亡齒寒,楊先生預計清拆會在幾年內發生,「舖位雖小,但一個人就足夠有餘,我開工都是為等退休,要是這裏清拆就不幹下去。」

鴻業百貨店(23628000)

地址:紅磡寶其利街6號

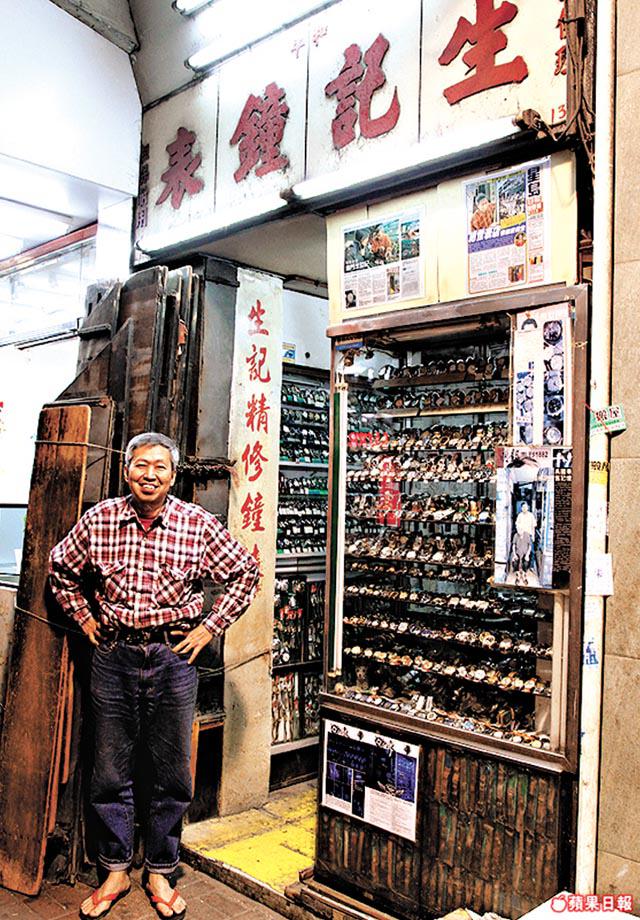

青山道鐘錶店50年

獨愛人情味

手錶師傅在香港買少見少,從前在小巷總有一兩個檔口擺着,近年已經消聲匿迹。在唐樓林立的青山道,還有生記鐘錶默默耕耘,「青山道以前也有很多樓梯舖,現在多數給人收購了,有些乾脆退休,我們這類店舖已經越來越少。」鐘錶店由店主吳國華一人主理,主要業務是修理手錶,開業年數已過半百,「這幢大廈已有60年,舖位以前是做衣服的,我爸爸就在對面街邊檔口做錶,知道現址出讓就接手。」吳先生從爸爸手上接手過後,便待在這舖位50年,「10歲以前我已學整鬧鐘,學了3年,才勉強坐到師傅位,再做5年已入化境。那時瑞士錶的牌子多得像天上星星,每種機芯都要懂,像現在,學師都簡單得多。」比起舖頭,吳先生更愛現在獨有的人情味,「我們跟客人有傾有講,要是去大一點的錶舖,感覺冷冰冰,服務很商業化。」

活在30呎內為看舖

吳先生的樓梯舖面積約有30呎,租金不算平,大約三千元,舖位不只是他的辦公地方,更是一間睡房,「晚上我就在櫃上架起床板,睡在這裏,主要是為了看舖,不守着的話分分鐘給人爆竊。以前附近幾個行家給人爆竊,一夜清袋,以後就知道不可以掉以輕心。」小店櫃內存放了不少古董手錶,吳先生亦經歷過給賊人光顧,幸好力保不失,從此365日都在狹小的空間內上班和居住。「有人會在下班後帶走貴重貨物,但古董錶卻不能,這類錶一開一收,很易弄花表面,客人見到錶身花了就不要。」屈在約30呎的空間內生活,當然不會舒適,「當然辛苦,但也沒辦法,最緊要有適應力,人不能屈伸就沒法生存,這種敬業樂業的精神後生一輩是沒有的。」樓梯舖始終不會長存,吳先生卻不擔心清拆,「暫未有重建消息,最壞打算是在附近找間細舖撐着,突然叫我退休又好像沒有寄託,惟有盡力而為,有一日做一日。」

Q&A 樓梯舖文化戰後出現

Q:記者

A:香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻

Q1:為甚麼會出現樓梯舖這文化?

A:戰後大概1950年左右,建起很多四、五層高的房子,是一梯兩伙的設計,造成樓下的入口處有一些空間多出,有人跟業主協議,利用那些空間開設樓梯舖。

Q2:樓梯舖在哪時最興旺?

A:這種樓梯舖在1950至1960年都很興旺,最多的樓梯舖在中上環區、銅鑼灣區都有。

Q3:哪些行業會選擇在樓梯舖經營?

A:洋服、小型士多,甚至成衣和文具都有。因為做洋服不需要陳列太多貨品,有order才做,所以樓梯舖多數賣小巧貨為主。

Q4:樓梯舖有甚麼特色?

A:樓梯舖的特色是不用太貴舖租,可以用較低價錢服務坊眾,且店主多是小本經營,很多都是夫妻檔形式經營。