【本報訊】走路時經常「上氣不接下氣」,連講電話也不夠氣,小心是心臟主動脈瓣狹窄的先兆。伊利沙伯醫院最近引入微創技術更換主動脈瓣膜,令以往不能做手術的病人受惠,上月完成全港首兩宗手術,病人手術前經常出現的頭暈、氣促及心悸等症狀統統消失。 記者:梁德倫

隨着年齡增長、心臟血管老化,會令心臟主動脈瓣無法正常張開及變得狹窄,導致血液輸送時要更費力,增加心臟衰竭的風險。伊利沙伯醫院心臟科主管蔣忠想估計,本港75歲以上人口有3%,即約1,000人患上心臟主動脈瓣狹窄,以往需進行開胸手術置換瓣膜,但年老體弱病人不適合進行,若不接受治療,一年後死亡率高達40%。此病也有較年輕的患者,有30、40歲中年人因血管提早老化、鈣化或高膽固醇等問題而患病,但一般可進行開胸手術。

傳統開胸手術要暫時停止患者心臟活動以進行心瓣置換,手術疤痕達18厘米,伊院上月初成功進行全港首兩宗「導管主動脈瓣植入術」(TAVI),成功替兩名不能做開胸手術的病人置換心瓣。

手術時不用停心跳

該院心臟科專科醫生李耿淵表示,新手術是在患者大腿內側開一個小切口,將頂端附有球囊的導管循血管引入心臟,再將球囊擴張,令狹窄的主動脈瓣張開,然後導入人工主動脈瓣,新的心瓣可即時運作,手術期間心臟可正常跳動,手術傷口只有約0.6厘米。

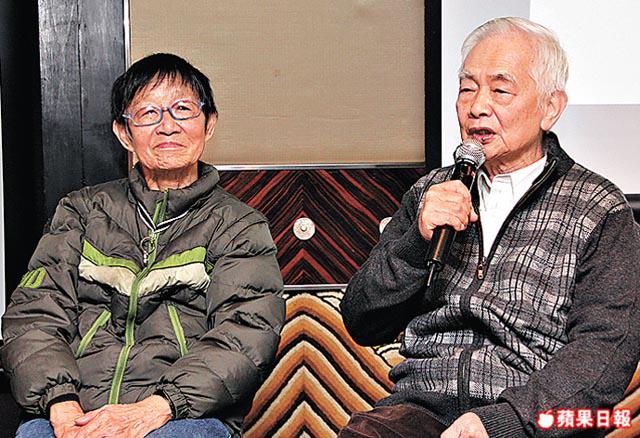

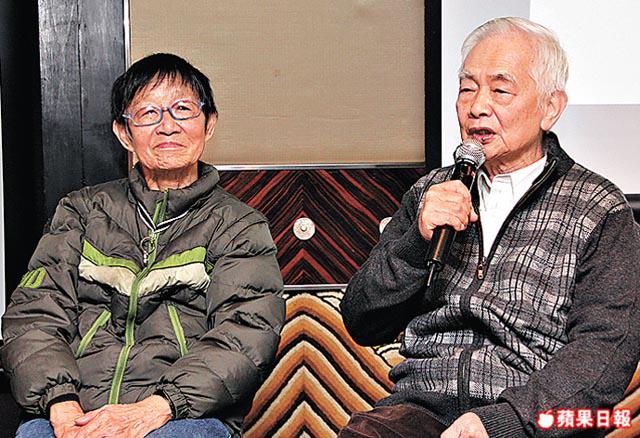

今年77歲的陳先生,病發前仍經常游水,又喜歡與朋友「煲電話粥」,但一個多月前突然發現不論是游泳、走路或講電話均嚴重氣喘,「係喘到連電話都唔可以講」,檢查後才發現主動脈瓣狹窄,因身體不適合做開胸手術,故進行了TAVI手術,現時頭暈、氣喘等症狀已大為改善,估計再休養兩、三個月可以恢復做運動。

外國病例存活率增

蔣忠想表示由於新手術數量不多,暫難與傳統手術的成效比較,但外國數據顯示患者五年存活率可由22%上升至68%,現時全港有三間公立醫院可進行此手術。新手術在公立醫院屬病人自費項目,單是手術支架及人工心瓣已需24萬元,在私家醫院進行此手術更需約40萬元。由於現時該院獲資助,故首數宗手術的患者可免費。