那一次,他決定離開家。17歲的少年,會的技藝是武術和美術。這個東北小城沒甚麼好留戀的,造紙的工業,每個人一模一樣的生活。他必須出走,看看還有沒有別的路……

撰文:鞠白玉

部份圖片由被訪者提供

那一年,劉小東考取了中央美術學院附中,他的同學是他所沒見過的那樣一群人。他們聽搖滾樂,彈吉他,談論電影。他甚麼也沒有。但是他以前練過武術,心想:沒事,誰要是欺負我,我能打得過。自卑的人,大多數時間留在畫室。

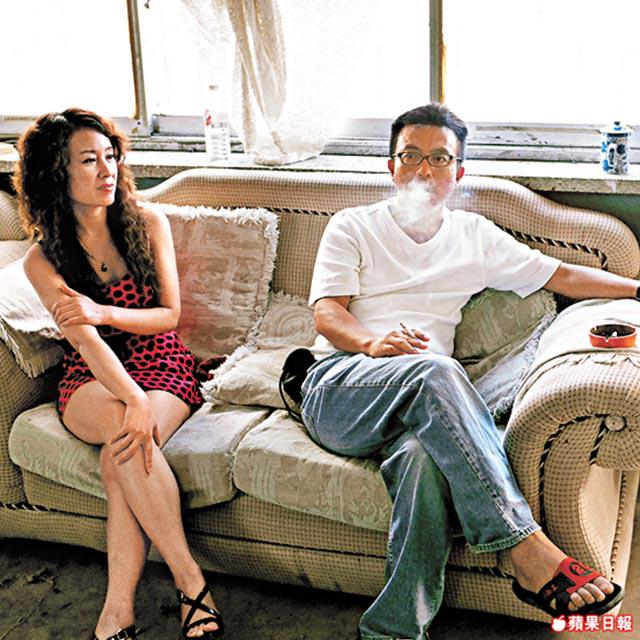

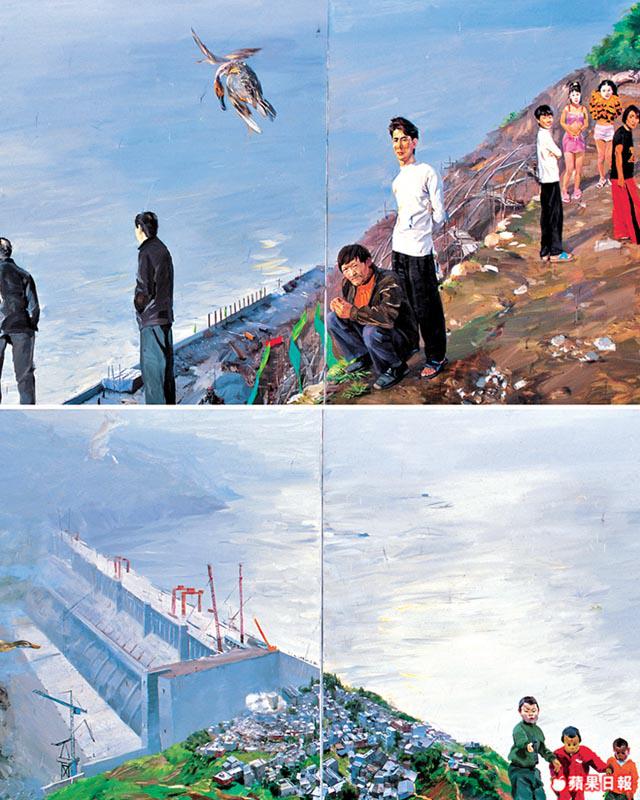

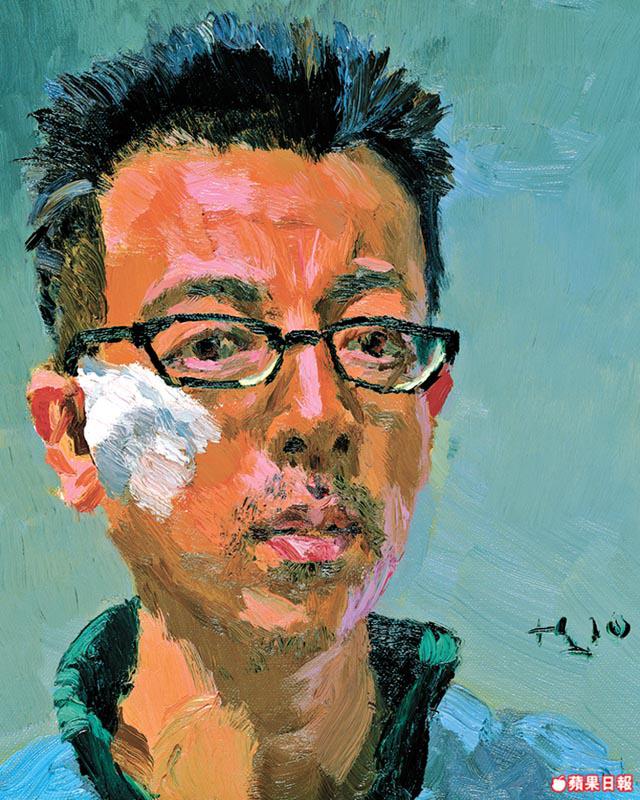

06年,他的油畫《新三峽移民》在拍賣中以2,200萬元創下紀錄。縱然,劉小東視之為畫商的賺錢把戲,但無疑,他已成了典型的富豪畫家,他的髮型,眼鏡,談吐,以及藝術家妻子……都備受注目。

依然可貴的,他是我所知道的少數至今仍然帶着樸實神態的藝術家,過着平常的生活,和自己的太太喻紅各處一個畫室,中間有一道門,隨時他們可以見面和交流。在某一個下午的訪問中,他會急着中止,誠實地說太太和女兒在家裏等着他做飯。如同他的畫作一如既往地畫着那些每時每刻可能和你擦肩而過的人,那些平凡人的日常,那些微小的總是令人容易忘卻的瞬間。

我訪問過喻紅,問她幸福是甚麼。她想半天,說:好像就是每天回家,等孩子睡覺了,我和劉小東在一個小枱燈下,喝點小酒聊聊心事的時候。

每年他會帶着女兒回老家,他的父親母親仍住在那個工業小城裏,飲食起居一如從前。他會找當年武術隊的玩伴,他的鄰居或同學,叫出每一個人的名字,席地而坐,通宵飲酒。他帶女兒去自己小時玩耍的森林,撿起地上的乾柴,升起火野炊。這時他的女兒告訴他:爸爸,回到這裏我總是更愛你。

他的女兒出生時他已經是成名的藝術家,她習慣享受着城市裏的生活。他不明白為甚麼在這樣的環境裏女兒會對他有更濃烈的愛。她說:因為在這裏,你看起來甚麼都會,大家都指望着你。

劉小東,中國新生代畫家。63年生於遼寧金城,88年畢業於中央美術學院油畫系,現為該系教授。作品走寫實路線,擅長以畫筆去講述當代中國的現實人生。他也自稱是「中國獨立電影的發起者與參與者」,不但曾任電影美術指導,更參演過王小帥的《冬春的日子》,也策劃了《東》及《三峽好人》。10年6至10月,與侯孝賢一起拍攝紀錄片《金城小子》,將作畫與電影結合。

另一種可能的自己

出生自大陸六十年代的男人,少年時都是野生動物,他們必得能擔水,徒步,打架,露宿,他們必得擁有朋友,擁有在群體中的適應力。一面他們是家裏的支柱,一面又在尋找着別的生活的可能。他身上仍然有着這些烙印,如同他的東北口音一樣明顯,他絕不和他的過去分割。他還記得自己的第一個展覽,是金城的造紙廠廠長資助五千塊錢,因為他是金城小子,故里的驕傲。

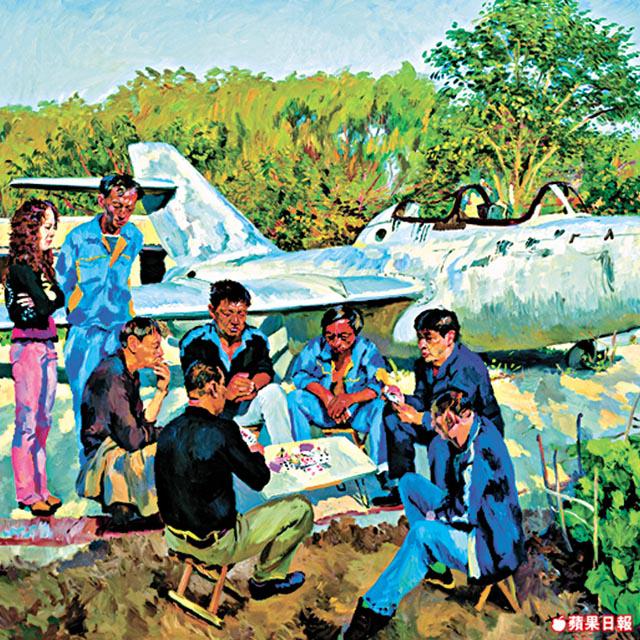

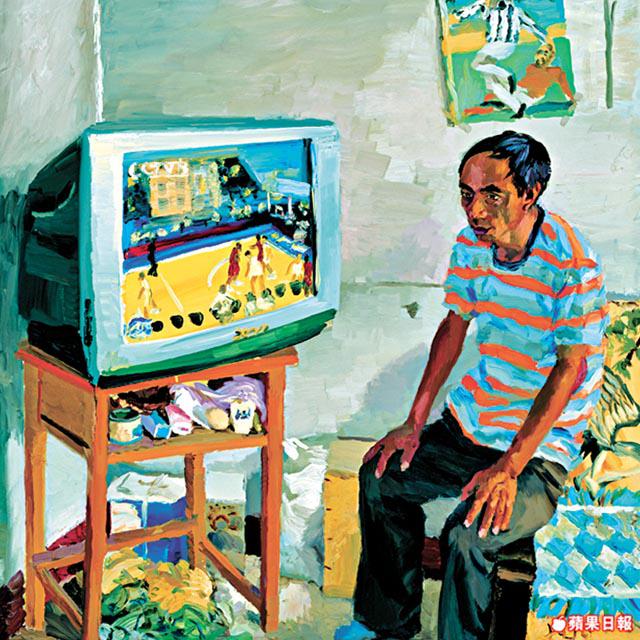

和他一起回家的,還有侯孝賢,他要用影像,去記錄這次創作之旅。他們租了一輛大型Bus,同他一起去尋找那些仍然生活在過去的人。帶着對這個城市完全陌生的一幫人,他像個主人,請他們進入這個光影裏。他畫他熟識的人們和熟識的生活場景。他們在看電視,他們在打枱球,他們在聊天,他們在唱ktv。工業沒落了,工人消失了,即便八十年代是不富裕的但也自有一番安樂。如今的蕭條之下是一群不快樂的人。大批工人下崗了,在灰色的小城裏掙扎着,那些從前武術隊的玩伴們,過着百無聊賴的中年。他曾經認識的某一個人,三十年來住在同樣一個房子裏,那條街道沒有變化,房子沒有變。人還是那個人,只是老了。如果17歲的少年當年沒有走,現在就是這場景裏的一員。或許他有種畫自己的感覺。每一個人是另一種可能性的他。

想不通的撕裂鄉愁

他住在父母家,有時畫畫,有時躺在沙發床上,看着母親抽煙或對父親絮叨,散碎的對話,時間在煙霧裏分秒地過去。他的衣服上全是油彩,邋遢,疲憊。這是真實的生活,還原了真實的他。侯孝賢的劇組如實地紀錄下一切,如同導演對自己從前的影片,真切而平緩。

每個人回到他的原處,有一些東西改變了,一些東西永存。「畫畫和生命過程一樣,是個『熬』字」,他常這樣講。他把目光所及的中國現實的角落裏的人都存留在畫布上,總有一天這些人消失,跟這個年代一起散落。但這些畫作會告訴後來的人,那時那刻的中國人是怎樣生存,怎樣的面孔。侯孝賢在片尾也衝進了鏡頭,在小城的卡拉OK裏和眾人一起唱歌。之於侯孝賢,這是個陌生的鄉土,但是人對鄉土的眷戀是相通的。

在快要離開金城的一個夜晚,一個醉酒的人開車蓄意撞爛了存放畫作的棚子。畫被撞爛了。警員來估價,按作品的價格來量刑。08年劉小東的《溫床NO.1》拍賣價是5,712萬元,這次在金城的每幅作品估價都在2,000萬元左右。常人眼中的天文數字,最後他說:零損失。其實那司機認識劉小東。他為何非得如此,劉小東至今無法想通。這幅作品《打卵子》在尤倫斯的展覽上,以損毀後的面貌展示,比起其他的作品,更有一種撕裂般的鄉愁。

「城市化進程使我們坐火車看到的田野越來越少,一片一片樓房相連。我們忽然發現所有的城市都是一個樣子,街上走的都是後勤人員,都是買賣人,工人階級被淹沒了,我們忽然發現我們都是城裏人,我們的故鄉都被樓房盤踞,我們都是沒有故鄉的城裏人。

我們都曾經是僱農、貧農、富農、地主,我們都曾經是無產階級,工人階級,工農子弟兵。今天,我們向前大步走,我們將全部變成有產階級,至少我們擁有水泥和磚頭。」––劉小東

「這一次,我決定回家。80年,我17歲,離開老家金城去北京讀書,然後工作至今。30年來,每逢春節我還是回金城的,每次都和幾個小時候的朋友吃喝玩樂;他們仍然生活在這裏,有的依然在小城裏的工廠當工人,有的已經下崗。」當年,他畫過年輕的他們,今次回家,再一次,畫他們……