用相機看世界,多少反映拍攝者的內心。80後的眼睛看到甚麼?香港攝影節其中一位策展人馮漢紀說:「港人從97到現在還很迷茫,對自己的身份有種不確定性,對前景還未感到明朗,反而中國攝影對社會有一定程度的肯定性。」贊同!港青跟國內80後的攝影,已有天壤之別。

記者:黃潔蓮

攝影:梁細權、陳盛臣

80後的自拍照

《80後眼中的80後》攝影展的策展人李挽靈(Mary)本身讀文學,從事文字創作,自從三年前買了一部Lomo,不複雜的技巧令她愛上了攝影。從前拍照是何等大陣仗的事,非有重大事件,要紀錄某些事情,否則相機絕不會出動。但現在相機變得便宜、變得輕便,記憶卡可不斷地重用,甚至連手機也可以拍照時,攝影變得更隨性。是次參展的照片,有人用數碼機,有人用Lomo、針孔、寶麗萊、手機,沒技巧可言,看的就是隨性的真我。拍的大部份都是圍繞自己的生活而起,當中又以自拍居多,晨早起床的自拍,與朋友的自拍,然後就是起居生活,吃了一碗雲吞麪、買了一雙新皮鞋又影,80後關心的事物,似乎只是自己。Mary認為:「小時候拍照的意義是生日、大時大節才會影大合照,很少表達個人的意念。到我們這代80後,會以自己行先,其實所有人都是環境產物,從小只知道要賺錢、要生活、不要理政治,我們就在這樣的環境下長大,是外在因素令80後變成只關心自己。」一切都是社會的錯?「『80後』一詞更是錯得不得了,」對Mary來說,80後一詞有太多的解釋,「有些很負面,亦有些很偏激,其實這只是一個標籤,並非與外人的想法、甚或跟社運人士一樣激進。有些人也不關心時事,對生命的態度,有自己的想法。」是否外人對80後有誤解?毋須我多說,大家看看同是自拍的韓超,或是flickr網頁上來自世界各地的自拍照,他們以圖片說故事的能力,一定比港人強。

《80±──80後眼中的80後》

展期:即日至12月31日

地點:石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L6-L8

來自flickr的親密照

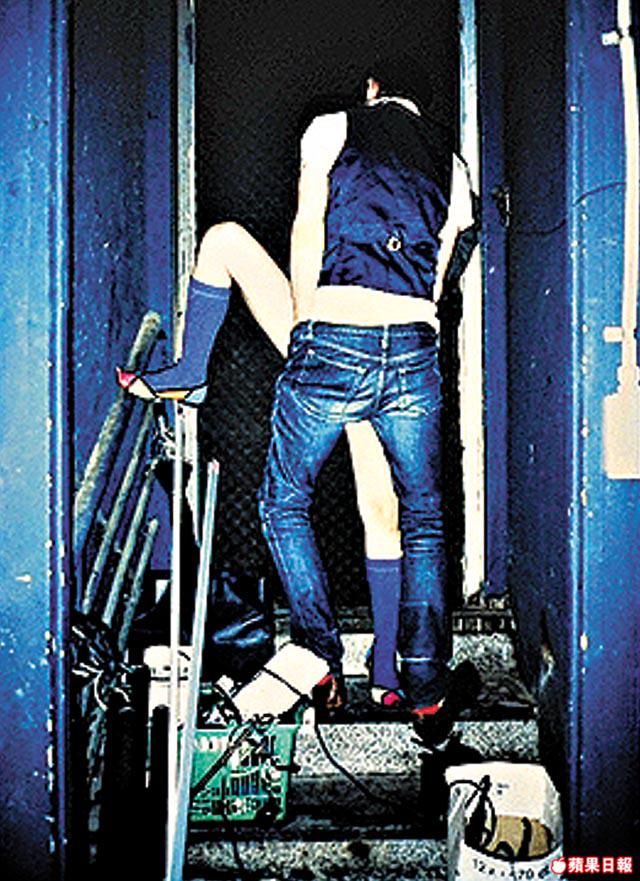

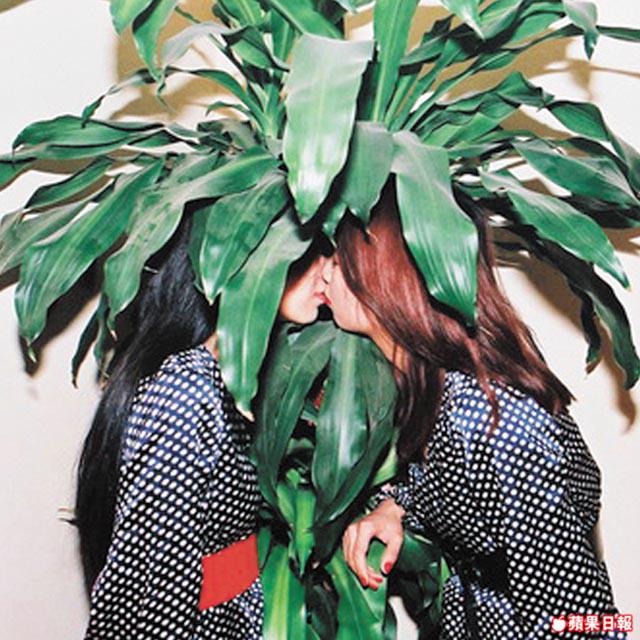

處理相片最頭痛的,莫過於婚禮後還要忙於揀相曬相給親友,現在只要放上facebook再tag人,連曬相錢也慳回了。除了facebook,還有以相為主的flickr,全世界人也不介意在flickr上公開自己的私密照,哪怕是情慾照或裸照……像南韓的HasisiPark與男友JacksonEaton的親密合照,香港代表有Matina的裸體照,中國代表有任航的軟色情寫真。浸會大學視覺藝術院講師黃淑琪就從flickr找來各方代表,促成了這個「flickr-ing」攝影展覽,「在flickr公開自己的私人相,很有戲劇化的效果,照片可能是預先鋪排過的。像Hasisi這一對,每天有百多人瀏覽及留言,觀眾每天追看,好像對他們已有深入認識,像朋友一樣,每星期上載照片,觀眾會追看。flickr反映了現時一些情況,有些人太內向,世界只得『我』,感覺只是表達自我情感,顯得對社會不關心,關心自己多一點,有些更非常自戀。」相比起國內的80後,她覺得比香港的更開放、知道自己要甚麼,「他們有boundary,strict得來又很純粹,大膽過香港人很多。香港追求的是fantasy,像Suki和Tina的作品,總像有層霧般,沒有一種大膽和郁動的感覺,明明香港是一個動感之都嘛,卻拍不出那種感覺來,很平淡的。」

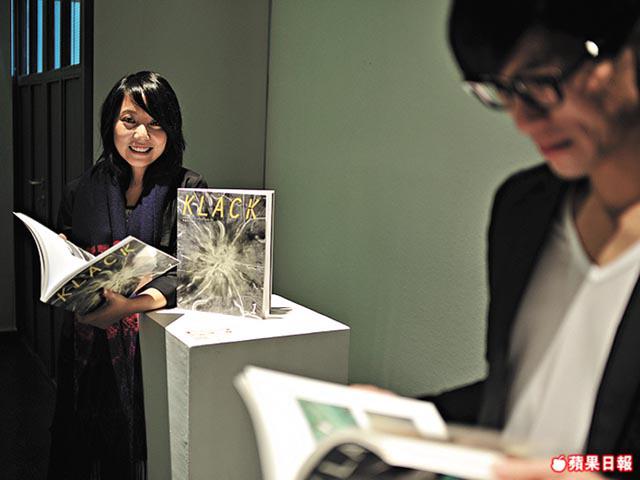

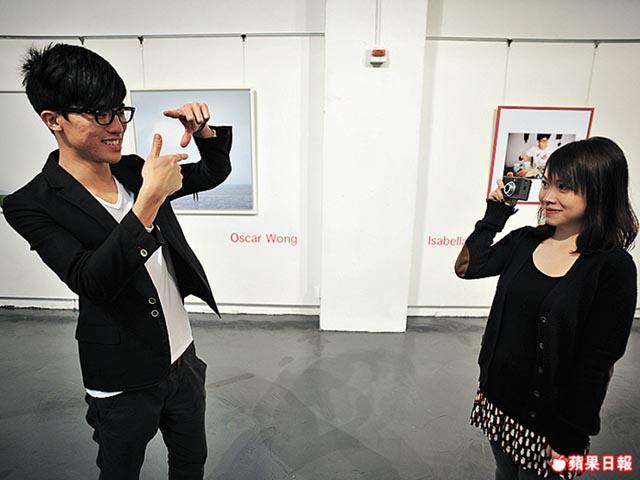

其中有份參展的Oscar與Isabella,是戀人關係,Oscar說:「其實沒有設定規矩,也有自己的preference,有些不由自主地影。我有用菲林相機也有用數碼,如影菲林要考慮光圈快門,又要測光,過程很慢,但思考時間較長,不知影出來會有何效果,有時under有時over,是不能預料的。影數碼不用思考,不過其即時的效果可表達到一些無意識的東西。反而有時用Hassel來影相,想得太多、計得太盡,反而少了一點驚喜,不太純粹。」

《新攝影雜誌——〈KLACK〉與〈柒菲〉》

展期:即日至12月13日

地點:石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L0-L1

80後中國代表:韓超

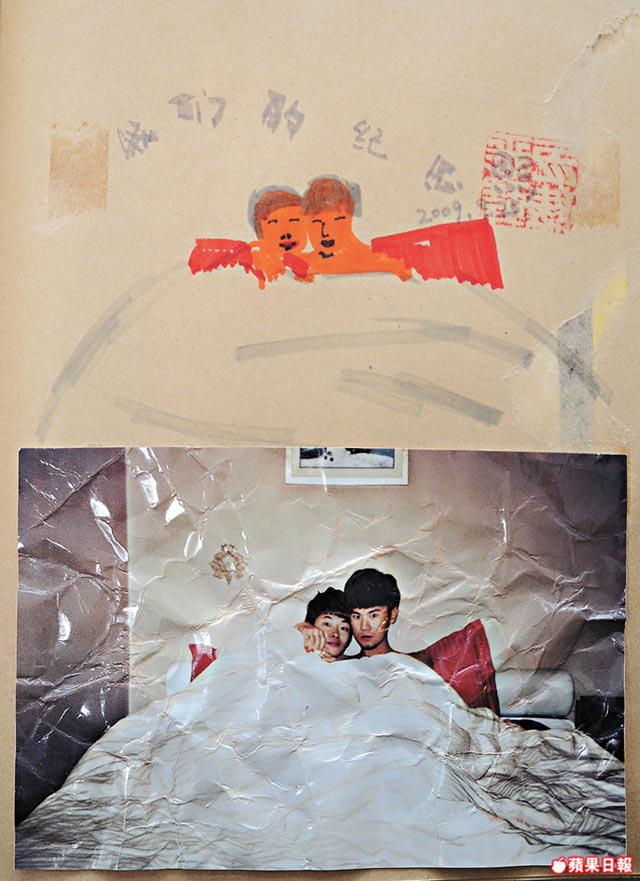

85年出生、畢業於魯迅美術學院攝影系,現居於北京從事藝術創作及寫作的韓超,展出作品以《如果柏拉圖》為題,他在照片下旁述:「柏拉圖曾經說,通過男子間的夜晚之愛,一個男人在起床之時才能感受到美的真諦。這些圖片記載了我從05年至今的生活,期間經歷了一些人,看過了一些事。一段段對我又真又瘋狂的逢場作戲,一場場喜歡而又情非得已的party宴會,願與不願都要牽着自己的心往前走。因為愛,只是個浪漫的童話,不知道自己還有多少青春可以揮霍對這童話的執着。」

他拿着剛在日本展出,厚疊疊、如兩本電話簿般厚的圖片集,向我展示他的作品,「這些都是我的日常生活,自拍的、家裏的人、朋友、同學都有,也有男孩間的愛情,都很隨意的。我很少在攝影棚裏拍,多是在家裏,基本上相機都是隨身的。有時候是爸媽在看電視,媽媽在換衣服,一些很生活化的照片。」他的隨意,並非濫拍,而是每張相都有一個故事,在他的相簿裏,還附有文字注釋,看的人可更深入了解他的內心世界。看過香港80後的自拍,跟他的自拍,層次很不同,他的鏡頭下燈光、氣氛、佈局都很特別,「攝影是瞬間、一秒的平面藝術,把時間都定格了,看似隨意,但也會有藝術的修養在內。攝影的意義是最本子的語言,像我這種(拍攝方法)很主觀,表現時代狀態,表現我們80後一般的生活。」他說香港80後跟國內沒兩樣,中國開放後家庭都將這群人捧在手掌心裏長大,「其實每個年代也有其攝影特色,我們這一代是隨性、感性;而七十年代的照片也有其獨特裝潢與佈置,看到背景就知意義何在。」

80後台灣代表:陳宛伶

陳宛伶不會說自己是攝影師,「我是藝術家!」她的作品,確實似藝術品多一點。為了拍照,她喜歡開着車走到不同的城市,在台灣的街頭巷尾,在日本短期居留,就是為了拍照。今次展出她的照片,是以「移動」為題,亦隱喻她經常開着摩托車、私家車,從一個地點到另一地點,坐在車上不動,但身邊的景物已不同。她用數碼相機拍下行人在路上走動、駕着摩托車、在地下通道上行走,她一一以相機記下來,不斷地在同一位置去拍。其中一張相,遠看還以為是一幢大廈,實際是日本一條通道,熙來攘往的,連太陽的倒影都是一致的,因她每天都是同一時間、站在同一位置、不斷地拍,足足拍了一星期,然後再用後期製作拼貼,出來的效果很震撼。「我覺得不同城市有不同符號,有不同差異,你可以感受她的進步程度。」她形容自己拍的照片較理性,對於80後的創作,她覺得作品親密起來,較貼近生活,也較輕鬆,讓觀眾更能深入地看。

「四度空間──兩岸四地當代攝影展」

展期:即日至12月29日

地點:灣仔港灣道2號香港藝術中心