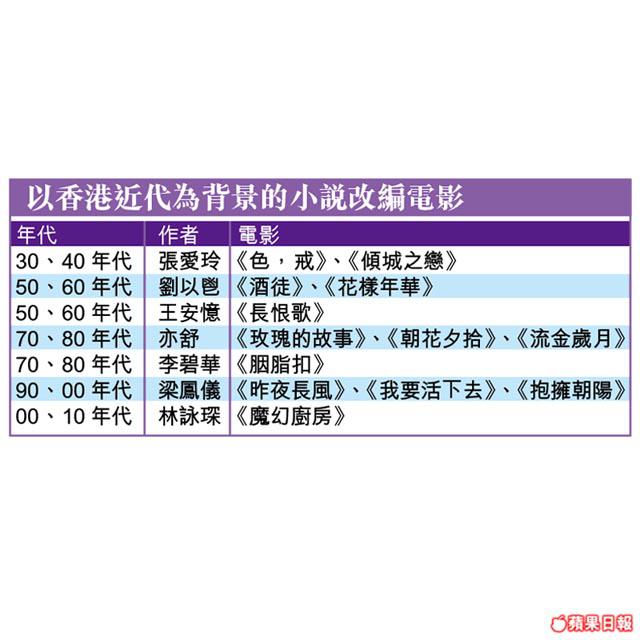

本港的小說改編電影不多,以文藝為題材的更是少之又少,並非小說欠供應,只因小說難編,既要配合原著,呈現小說的內心世界,又要着重電影感,利用鏡頭說故事。況且大師級人物如:劉以鬯、張愛玲的作品,誰能編,誰敢拍?

記者:符樂

小說細膩 電影難拍

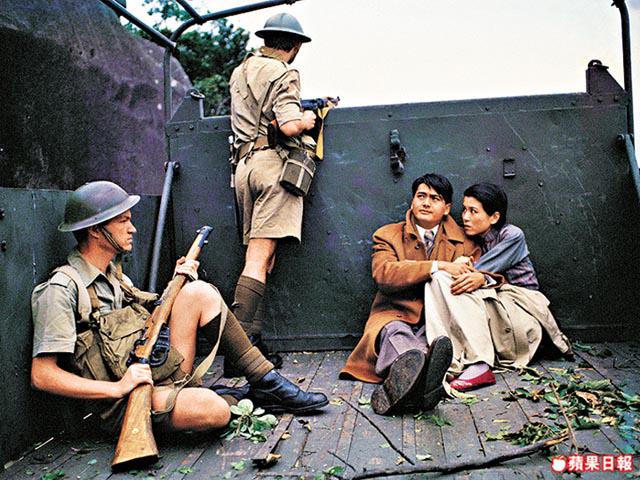

要將小說改編成電影本身有一定的難度,修改稍有欠佳旋即惹來抨擊,而且電影要兼顧的,往往比其他媒介多。電影重點在於影像,用蒙太奇方法,由鏡頭間的剪接,組合聲畫,營造故事氛圍。反觀舞台只在於動作及演員的演技;廣播劇及電視劇,則在於對白和在聲音的配合,相比電影簡單得多。觀眾看電影,不純為視覺而為故事捧場,除非故事本身極具吸引力,張愛玲是當中的表表者。雖然她的作品甚多,但這20年間,以她的小說改編成電影的,只有《色,戒》、《傾城之戀》、《紅玫瑰白玫瑰》、《半生緣》及《怨女》五部。資深傳媒人張先生認為,張愛玲的小說世界,難以用電影方式呈現。「張愛玲的小說帶點意識流,其跳躍式思維,情節來去無蹤,有點想到甚麼便寫甚麼的感覺,加上她對日常生活的境況細緻地描繪,例如打牌的情景、電車經過叮叮作響,這些微小的細節即使化作電影亦怕乏味。」

須對上世紀女人有研究

要將小說改編,編劇的角色最為重要,資深編導高志森認為張愛玲的小說不能亂編瞎改,能編的都是高手,非大師級莫屬。「她的小說描述的多為戰爭時期,這個時代我們並不熟悉,當編劇的必須對上世紀的人物,尤其是女性,有深厚的研究,方能深入淺出地表達出小說的情感,讓觀眾產生共鳴。而且張愛玲筆下獨有蒼凉的一面,描繪更艱難,能夠承擔編劇重任的,沒多少人。」一部小說有長有短,但電影一般只有100多分鐘,長篇要如何取捨?短篇又如何延伸?高志森謂:「要將小說化作電影,必先考慮人物角色的戲劇性,其次是影像、劇情能否加以推進。以《色,戒》為例,原著屬短篇小說,電影內將劇情加以推進,加插易先生與王佳芝的性愛情節,更具體地刻畫兩人的關係,整齣戲的層面因而提升,這就是從小說到電影的技巧,亦是其吸引之處。」眾所周知許鞍華對張愛玲有深入研究,她甚至稱張愛玲為「很熟識的人」,也許只有這種大師級導演,方能選拍大師級的小說。

文化局限文藝電影

電影是商品,有市場才會有人開拍,偏偏香港人愛看功夫、武俠、動作片,即使喜劇亦不乏捧場客;文藝片,從古到今都不是主流。「投資人怕蝕錢,不會拍文藝片;堅持拍文藝的,對藝術文化有一定的滿腔熱誠。雖然文藝片也有賺錢的時候,例如台灣的《海角七號》便帶動了當地的旅遊業,但這些都是少數。」香港電影編劇家協會,資深編劇黎文卓說。「在二、三十年前,觀眾仍會看重電影的故事性,加上導演及製作的局限,一份好的劇本很重要。時至今日,電影元素增加,觀眾入場看特技、看演員,故事的位置漸變為次要,鮮有為故事看電影,即使是簡單的故事,只要賣弄高科技視覺效果,一樣很轟動,《阿凡達》便是很成功的例子。」黎文卓說:「不得不承認,香港的編劇追不上電影的發展。」編劇水準下降,文藝電影的發展更為縮窄,難怪改編文學巨人劉以鬯、張愛玲作品的電影總和,一雙手已夠數有餘。