幼時跟朋友書信來往,感覺窩心,尤其喜歡信紙髒髒的質感,不斷翻看也樂在其中。人大了喜歡用電腦跟友人問好,成為互聯網的奴隸。想當年,書信是人們唯一的溝通工具,在教育水平不高的社會,造就出書信匠替人寫信,原來當年的書信匠非常風光,比起新鴻基掌櫃收入還要多。

記者:王震遠

攝影:楊錦文

Models:Nick&Kammy@Inspire

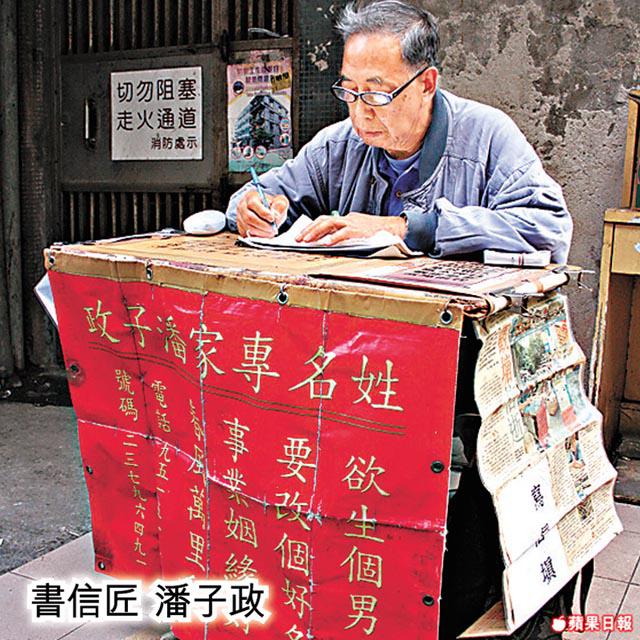

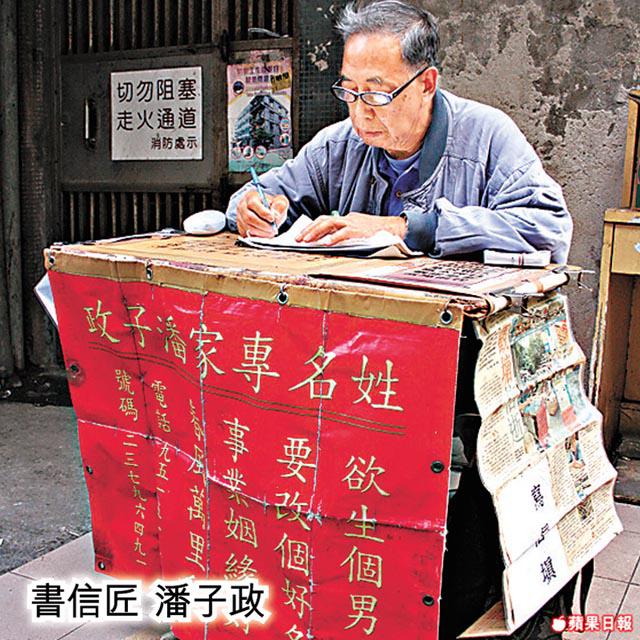

書信匠 升價十倍

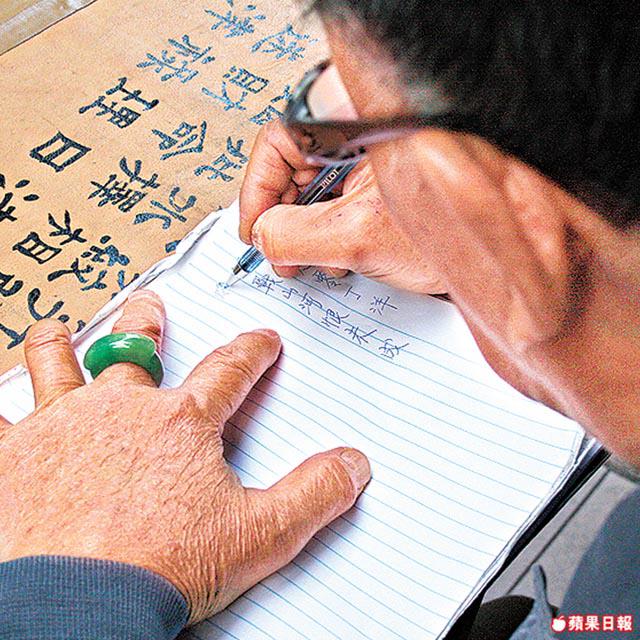

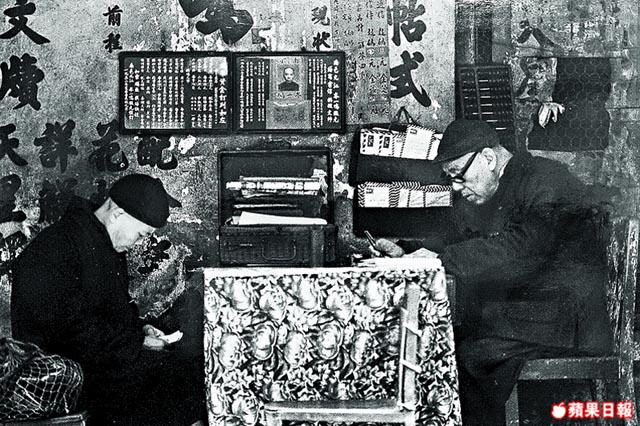

香港的傳統行業買少見少,書信匠潘子政就是其中一位,五十年代尚未入行的潘伯,從前輩口中得知昔日不少往事,「寫信佬應該在五十年代已經有,因為那時很多內地人移民到港,但當時全港只有三幾個寫信佬,多數替人寫家書。62年國內的大逃亡潮,那些人來到香港又不能回鄉,就是靠書信和鄉下的家人聯絡。」從來以為寫字為生的人大多兩袖清風,事實並非如此,「寫信佬當時的收入非常可觀,比一個經理更豐厚。曾經有人說過做電影藝員都不及寫信佬的收入,因為當時通訊未發達,加上南下的人很多文化水準不高,不懂寫下香港的事情,惟有靠街邊的寫信佬代勞。」現時代客寫信收費約200元一封,比起當年升價十倍,「以前寫一封信約一頁紙,至少要10至20元,當時新鴻基百貨首席掌櫃才400元人工,其他打雜只有200元,藝員都未必夠寫信佬能掙錢。」電影中提及書信匠的片段,多為客說一句,書信匠寫一句,現實並非如此,「他們把內容說一遍,我們就將意思寫出來,多數來說都把事情交代得不錯。」當年以家書最多,現時則以申請夫妻來港團聚的書函為主。

巡城馬 派勻省港澳

今天的書信來往主要用於商業用途,就連最窩心的聖誕卡都給SMS和E-CARD代替,可見文書交往的社交模式經已落伍。「以前要靠人送信,由中國南部到北部,要經過不少驛站,用一頭快馬送信,由一個站去另一個站,感覺像速遞般,由南部送到北京可能已經過十幾個驛站、十幾個人了,除了送信,還包括郵滙和輕量貨物,這種傳遞方法早在唐朝已存在。」熟悉本地文化的吳昊博士說,「另一個方法就是以信鴿送信,可以飛得很遠,穿越幾個省分都沒問題。不過在香港信鴿則用來比賽。」吳博士指出香港未有電話之前,書信是主要來往的工具,「那些走遍省港澳的信差,叫做『巡城馬』,意指是快馬,但指的是人而非馬,專門派信或送禮到香港。」而本地的大公司更有專門負責送信的員工,即messenger,或者叫「後生」。當然郵局的概念其實在1842年開埠以來跟隨英國人已有,當時需要用船將信從英國運來,起碼兩個月才到,很多命令需要用上書信。」

徵友信箱 交筆友

情書也是私人書信的一種,但吳博士就未試過執筆去信,「我自己就沒有寫過情書,因為當時電話已經很流行。唯一要用到這方法的情況,就是情人不在香港。情書在三十至四十年代最多,在六、七十年代電話已經廣泛地應用,書信的傳遞已減少。」雖然不流行寫情信給情人,卻興起去信報社結交朋友,「以前很多人透過書信去結識筆友,因為當時的郵費平,大部份雜誌都有徵友信箱,當時徵友是很常見的,相等於現在上網識朋友一樣。隨手拿起一本雜誌都會有徵友信箱。」現時網上交友往往以貌取人,原來結交筆友後,就靠照片出來相認,「雜誌會要求去信者提供相片,登出來後如果有人有興趣,就會把信件私下交換,除非編輯將你的信件登出來,否則第三者是看不到的。不同於現在的社會,很多東西都會暴露出來。」這些故事在粵語長片常見,小姐借用妹仔的照片,少爺和僕人交換身份,現實中分分鐘也有機會出現。

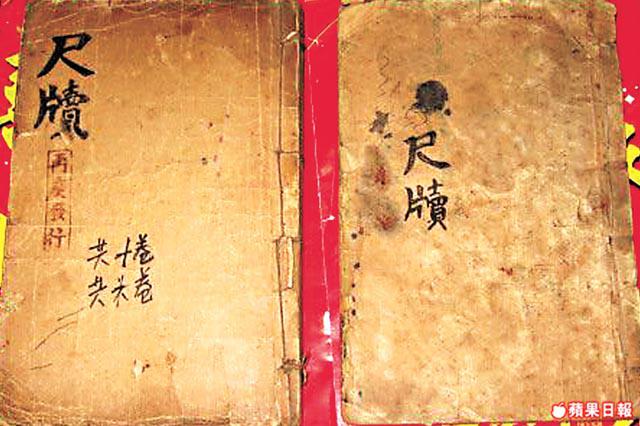

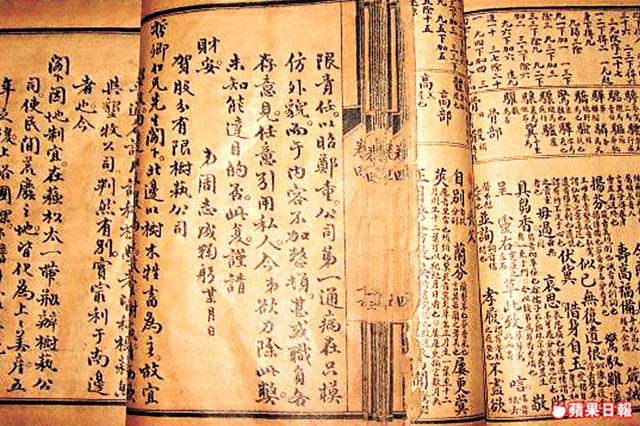

稱謂 錯不得

現代人講求快速,不再拘泥於細節,以致文體格式不再獲得重視。「書信是個文體,等於表格或公函,都有統一的格式。寫給不同的人有不同的稱呼,例如寫給父母的,要寫父母親大人膝下。如果寫錯格式,會被收信人責怪,視為不禮貌。」吳昊博士續說。「古時稱謂多如恒河細沙,每一個稱謂都有不同的,有些太古老,例如要謙稱自己是卑微的,以前小學有一科叫尺牘,書的內容是專教人寫信。」不過吳博士認為書信有種獨特的感覺,是其他溝通方法不能取代的,「書信是種藝術創作,文字間可以寫得很動聽,但自有了電話之後,書信的藝術性就慢慢消失了。因為用口語是沒有文字的秀麗,沒有絲絲入扣、哀怨纏綿的感覺。」電子媒體橫行天下,吳博士認為跟書信的功能有異,「電子溝通和書信有很大的不同,電子上可以有很多款式,如加入自己的影像,文字是次要,以前就是用文字去幻想出來,藝術性強一點,直接性次要,現在剛好相反。」