此情可待成追憶,只是當時已惘然。突發記者與警方攜手合作,在槍林彈雨中衝鋒陷陣,圍捕悍匪……對不起,我們的廣大市民,新聞封鎖的時代已經到了,當巡警、消防、白車的通訊系統即將全面數碼化後,你將會生出太平盛世的幻覺!

記者:馮敏兒

攝影:陳盛臣

999機聽警察報料

從前的突發記者,一邊手執「999機」無線電接收器,截聽巡警、水警、消防員及救護員的對話,當有案件發生,人未到埗,已經聽着警方報料,手中的攝影機已在思索,如同接通了大眾的眼睛,尋找一切可以重組案情的線索。在報業工作了20多年的前突發記者麥健雄,拿着他那部八十年代花了幾個月人工(澳洲幣$1,500)買的偉大「999機」重組案情,按入頻道數字,「就如聽收音機一樣,當時有一張表,列出每一個環頭(警署)的獨立頻道,條條都收聽得非常清楚。有案件發生,你趕往現場途中已經聽晒警員『報料』,未到達現場,對案情已經一清二楚,並作出部署,事半功倍,例如是否需要找高位拍攝,需要找甚麼資料等,更能細心留意各種細微痕迹,例如附近燈柱有沒有『九死一生』之類……」當年的突發記者就如偵探一樣,不時出現記者快過警察抵達現場的情況,只是警察用槍,他用相機!

999數碼化落閘放狗

很不幸,自從2004年警方轉用第三代數碼調派系統,及至明年初,連最後一關的消防通訊系統都全面數碼化,你便再聽不到丁點兒消息。麥健雄說:「其實現在程序已經改動中,當救護車在事發現場做好晒嘢,然後叫醫院留位,這時駐醫院的記者才收到消息,再派人往現場。如果你這時沒派人在醫院,拍不到事主或傷者,便大勢已去,輕微交通意外更可能已經清理現場。」現在如果政府新聞處的新聞官不發佈消息,又沒有傳媒揭發事件,大眾根本不會知道曾有事件發生。香港記者協會翻查09年下半年紀錄,發現警方每天平均只發佈2.7宗突發事件,是每天平均罪案212宗的1.27%。記協主席麥燕庭就指出,「例如早前《蘋果》以自己的方法報道了一篇將軍澳發生的黑社會仇殺,其實案情嚴重,但警方把資訊握在手裏,不對外發放,就算事件見報後亦像沒事發生過一樣,過了數天才回應。所以將來我們大概會像大陸一樣,『有事發生了但我們已經處理好』。最新鮮例子是私隱專員最近的截聽報告,警方偷聽傳媒訪問,甚至作呈堂證供,違反了《基本法》第三十條,香港居民的通訊自由和通訊秘密保護法,事件去年發生,私隱專員今年3月才交報告,延至11月才知會立法會。」

這群城市戰地記者

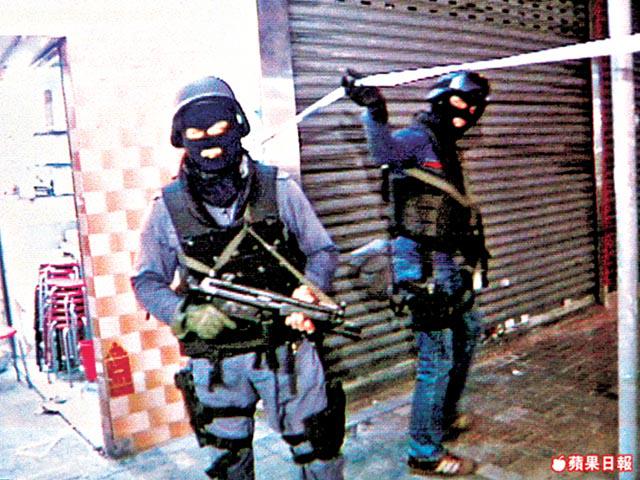

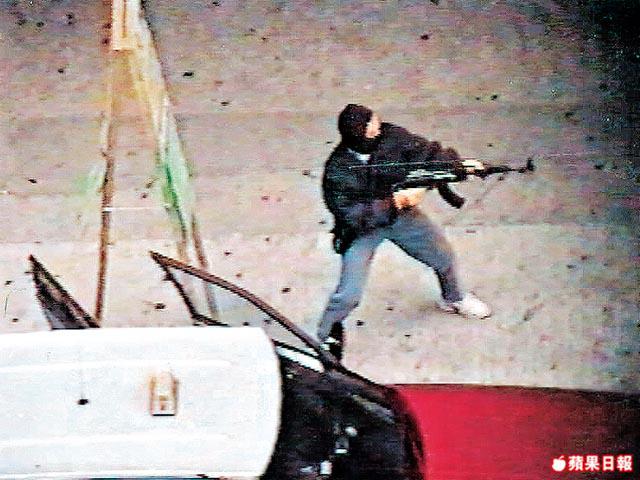

行內曾有一個笑話:當採訪車駛走時,警車才匆匆到場。在八十年代差不多隔天就來一單槍戰,麥健雄記憶中大約在83年《成報》記者前輩霍清松,出車時遇上正駕車逃亡的持槍悍匪,悍匪還伸出車頂向追捕的警員開火,正好夾在中間的《成報》採訪車亦中彈,但霍清松仍奮不顧身拍下賊人照片,警方後來就憑該照片拘捕賊人,他更因而獲得好市民獎。近年則有《蘋果》突發記者同事張家樂於02年1月30日在一宗槍林彈雨的尖沙嘴綁架警匪槍戰中拍下的經典照片,當時張家樂趕往現場時發現賊車並尾隨其後,突然警匪槍戰爆發,他距離賊車只有十呎,子彈在頭上飛過,槍聲不停響起,他以電單車作掩護,本能地舉起相機不停向賊人拍照。電光火石的短短十秒鐘,張家樂死過翻生,更造就了翌日的經典頭條,他更以此賣命照片要求肥佬黎十年不炒魷魚。

警民一家親

在八九十年代,警方與記者關係很好,麥健雄86年入行在《成報》工作時有自己的採訪車和司機,已經傲視同儕,後來才有電單車出現。他記得當年《天天日報》首創「院長」(即長駐醫院的記者),長駐瑪嘉烈醫院,在醫院返工。「院長」每見到白車送來病人都會問救護員案情,當年那些白車師傅個個都與記者親如朋友,他亦因此取得不少第一線甚至獨家新聞。當年的突發工作非常精采,他最印象難忘是91年6月葉繼歡與同黨持AK47打劫觀塘物華街五間金行,站在馬路瘋狂掃射,與警駁火逾42響,掠走一千萬元金飾。還有03年在渡船街圍剿季炳雄,92年荃灣中心廣州樓圍捕械劫等,甚至在96年嘉利大廈冲天大火時,「初聽警察報料只是很輕微,但後來發現頂樓都出煙,有人叫。你聽到警員由很平淡變得很無助絕望,最後要出動直升機,冲天大火一發不可收拾。」

今天警方以記者人身安全為由,不斷擴大封鎖線,令記者甚至看不見現場,較諸當日,「許多年前有一紅白藍袋藏屍案,我們最早到達現場,乘警員不覺走入後樓梯拍攝了第一現場,相片震撼全城。」或者警方會說記者的越界會影響搜證工作,但大眾的知情權又從何說起呢?!

突破新聞封鎖

以前單「聽機」已經取得大部份資訊,現在由當值新聞官選擇性、甚至不發放消息,決定了全港的知情權。為了適應新聞封鎖,報館有很多應變方法,除了加強「院長」、長駐警署的「特警」,還派出突發組變身的新品種法庭記者,在法庭判決後追新聞尾,但有可能已事隔多年。還有一招就是派員不停上YouTube,尋找新聞線索,但求證則很困難。香港記者協會主席麥燕庭說,「05年報界曾研究破解數碼封鎖,成本是一百萬元破解一條頻道,但對方發現即可輕易改頻,而且只要他定時改動,後果也一樣。香港近來用到『特警線』,即找人飲茶灌水,台灣則制度化很多,在警署有專門記者室,記者在警署混,與警察關係很好,但始終會顧慮如果寫衰會否影響以後攞料;而且關係太密,會變成人治。所以最公平的方法還是開放資訊!我們大部份的資訊都落在政府手裏,而它們佔了總資訊的七八成。」

經典回望

92年12月荃灣中心廣州樓圍捕械劫,警方派出飛虎隊及探員合共逾二百人,掩至荃灣中心廣州樓圍捕械劫集團,行動中遇到頑強反抗,匪徒更投擲手榴彈,警匪駁火超過60槍。( http://www.youtube.com/watch?v=YsP3tKaF_Os)

這段長達六分半鐘的電視新聞紀錄片清楚反映警察和記者之間的「警記互助」親密關係,特警手持長短槍凝神戒備時,記者則持相機守在警員背後,一名持槍探員慌忙間不懂得使用「水壺大哥大」手機,突發大哥急忙協助探員召救護車的場面,至今仍為行內津津樂道。