捐肝救同袍的海關督察許細文,不單止救活了袁偉祥,還令到更多社會人士關注器官捐贈。本港器官捐贈卡推出10年,近兩年還可於網上登記,除了肝,心臟、肺、眼角膜外,連長骨也可捐贈。原來一個人全身有7種器官和組織可捐助他人,而在等候移植的器官中,最多人輪候的是腎,今年全港便有1,600人排隊,能夠移植者不足百人。

記者:符樂

攝影:黃子偉、陳盛臣

Model:Rain@PureModels

肺 逾45歲 移植難負荷

或許你會奇怪,為何肺部的移植個案如此少,整年下來只有一宗。並非因為無人患病,而是因肺部移植困難重重,呼吸系統專科醫生曾華德說:「活肺移植在道德、醫學、技術上都面對三難,即使遺體移植,亦不是易事。」當身故後,血液流動便會減慢甚至停止,但肺部偏偏就是最多血管的器官之一,幾乎整個肺部都是血管組成。適合肺部移植的患者不多,首先選擇接受肺部移植的,只會是走投無路的病患,如患淋巴管肌瘤,肺會出現氣泡蠶食肺部,患者以30至40歲女性為主;其他疾病如支氣管擴張令氣管發大、肺部纖維化令肺部乾硬化等。其次,45歲以下的患者方能考慮移植,因肺移植乃超大型手術,年紀大的患者恐不勝負荷。

肝 1/3也可生存 排斥較小

肝臟方面,一般導致肝衰竭而要接受換肝的原因,主要為肝硬化、乙型肝炎或遺傳,像海關關員袁偉祥般撞爆肝,實屬罕見。肝臟是活體移植中的其中一項,捐贈者一般會切除部份肝臟予病患,以海關督察許細文為例,他捐了q肝臟給袁偉祥,由於肝臟是會自動修復及再生,醫生估計許細文剩餘的肝臟,約兩至三個月後便可增生至原來大小。「以完全健康的肝臟來說,即使只有一半甚至少於一半,也足夠應付人體所需,即使無法再生,亦沒有問題;相反,病患接受捐贈後的肝臟,則不一定可以再生,因此活體捐肝,往往捐大部份給病患。」外科醫生鍾錦文說。另外,肝的排斥比腎小,仍須長期靠藥物抵抗,輪候期亦須按情況而定,醫管局謂暫未有資料顯示年期。

腎 衰竭沒危險 一個已足夠

根據香港醫院管理局的數字,直至10月底,等候腎臟移植的有1,619人,遠遠拋離輪候肝臟及心臟的人。難道港人特別容易患腎病?非也。腎病科專科醫生何仲平表示,腎臟多人輪候,只因病人在等候換腎期間,可以用其他方法續命,如透過洗腎來減輕病情,但肝若嚴重受損,生命便會受威脅。「患上晚期腎衰竭,病人可嘗試血液透析(洗血)、腹膜透析(洗肚)或換腎續命,但三者中以換腎最佳,可免除洗腎之苦。一般來說,不換腎也沒即時生命危險,就像我一位病人,用洗腎機已超過10年。」現時,活體移植只適用於腎及肝,由於人體有兩個腎,要捐贈就須捐其中一個給病患。但病人到底要輪候多久的問題,醫管局認為須視乎病患而定,沒有統計及實際數字。接受捐贈後,是否安枕無憂?「除非是孖生兄弟或姐妹,否則受捐者仍會出現排斥,要長期服食抗排斥藥。」

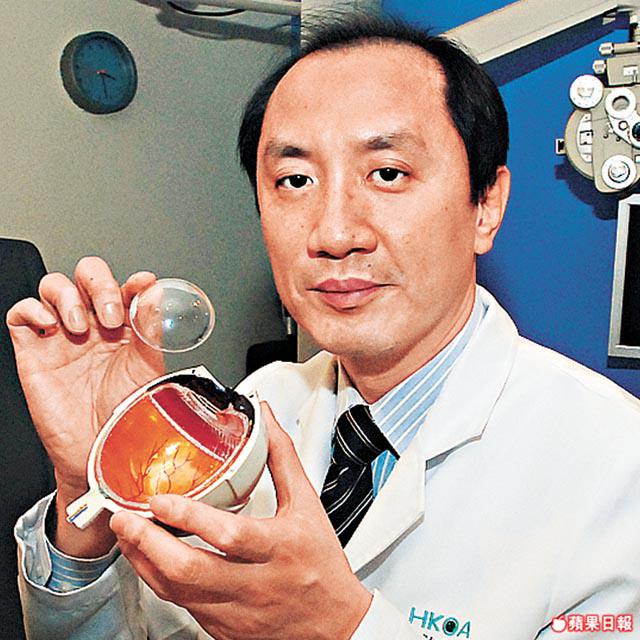

眼角膜 內皮表皮 一塊兩人用

眼角膜也是最多人輪候的組織,目前為止,全港約要500片。隨着眼角膜移植手術的進步,現在可於眼睛旁邊,利用細小傷口進行移植,代替以往要將整塊眼角膜縫合。眼角膜可分為表皮、原質層及內皮,現在已可分割移植,理論上,一塊眼角膜,同時可以捐給兩位分別需要表皮及內皮的病患。除了先天性疾病,不少需要進行眼角膜移植的,均為發炎所致,致盲過程多是先發炎,然後產生傷口,留有疤痕,疤痕出現在中央位置,最終致盲。眼科醫生邵志遠說:「不少工業意外是由於工人沒有戴上保護眼罩,令外物傷及眼角膜,又沒作適當醫治,導致眼角膜出現疤痕致盲。另外,長期配戴隱形眼鏡,亦有致盲機會,尤其有色隱形眼鏡,透氣度低,若從早到晚,甚至睡覺也佩戴,眼睛缺乏氧氣,是很容易發炎或受細菌感染。」受捐者在進行眼角膜移植後,須每日滴類固醇眼藥水,份量按情況而定。

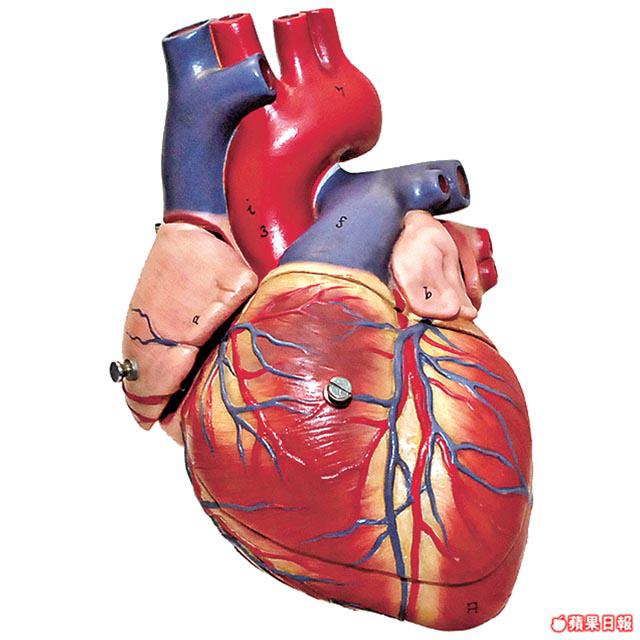

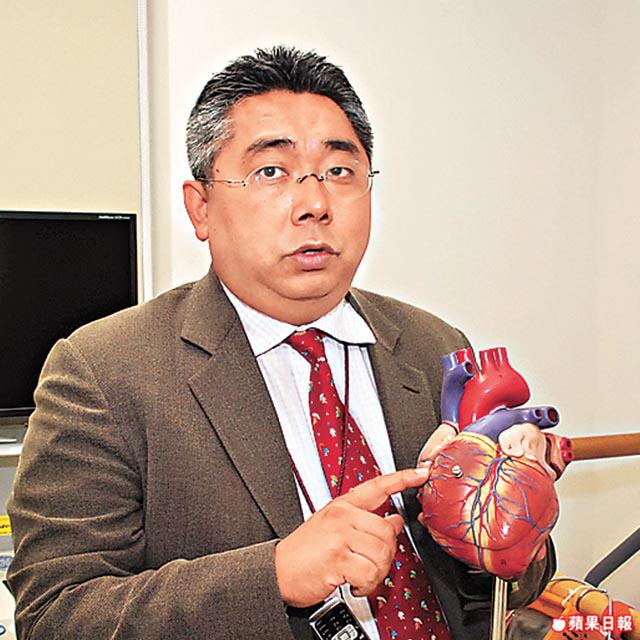

心臟 七成續命逾5年

以數字來看,輪候心臟移植的人數只有14人,但心臟專科醫生王國耀則認為這數字未能反映事實:「心臟科亦分不同部份,香港缺乏對心臟衰竭有臨床經驗,和心臟移植經驗的醫生。」王醫生說全香港以至全世界,換心往往是最後一步,當用盡所有方法,例如藥物或儀器來維持生命但不成功時,才會選擇心臟移植。接受心臟移植後,超過七成患者可延續多過5年壽命,「心臟移植手術,時間是很關鍵,從捐贈者身上取出到移植,必須於12小時內完成,時間越長,越會增加病患日後出現併發症的風險。外國對器官移植的接受度較高,歐洲甚至設有絡網,於整個歐洲為病患配對。」王國耀醫生謂,換心臟只有微量的排斥,且可用藥物控制,因換心而受感染的百分比約6-8%。

骨骼 助肢體重建 唯一沒排斥

器官或組織移植,除了挽救生命,還可為病患提供更好的生活條件,骨骼捐贈能協助病患進行肢體重建。骨科專科醫生葉永玉說:「當骨骼有缺損,例如進行骨腫瘤切除、創傷、交通意外、高處跌下等,便要找尋適合的骨骼或骨代替品(如鈣和磷混合物)作填補,由於骨骼是一種活細胞,它可刺激骨骼物質的分子增生,令復元進度會比用骨代替品為佳。在骨庫中,最缺乏的是長骨,這些由捐贈得來的骨是要經過消毒,而在各種器官或組織捐贈中,它是唯一不會引致排斥。不少器官捐贈者家屬都擔心,若捐贈骨骼會影響遺體之外貌,「要取出人體骨骼,是十分花時間及複雜的事,但整個過程中,對遺體外貌是不會有影響的。」葉永玉說。

皮膚 大髀薄皮 自給自足

「需要進行皮膚移植的人,多屬三級燒傷、被腐蝕性液體灼傷、交通意外、被動物咬傷或皮膚癌切除病者。」皮膚專科醫生余浩德坦言,皮膚移植純為外表,對生命不會造成影響,但外觀亦是生活很重要的一部份,皮膚改善同時也可改善病患的生活質素。理論上,人體任何一部份的皮膚都可用作移植,最常見的植皮方法為自我移植,於大髀位置切出很薄的皮膚,移植到需要的部位,切除的部份會再生,但會留痕。若大型的植皮手術,便要連肌肉及血管一併移植。在香港,基於排斥理由,甚少利用他人皮膚作移植。若病患失去大部份皮膚,例如因意外或腫瘤切除,身體本已無法提供足夠的皮膚作移植,此時便有可能需要皮膚捐贈。而皮膚移植後為抗排斥,或須長期服食藥物。

臍血 救助白血病人

想幫人除可捐贈器官外,最簡單的便是捐血,只要年齡介乎16至65歲、體重超過41千克、身體健康便可。年滿18歲或以上之男性可每隔3個月捐血一次,女性則每隔4個月捐一次。

而臍血是指在嬰兒出生後從胎盤收集到的血液,內含大量血幹細胞,並如骨髓般可移植入病人體內,醫治多種血液病。很多人誤認為臍血只可保存自用,其實,也可捐助他人,救助患白血病、地中海貧血的病患。

查詢:紅十字會輸血服務中心(27101333)

老人家比80後開通

香港器官捐贈意識越來越進步,但要說服死者家屬將遺體器官捐出,實是不易,全港就只靠這7位器官移植聯絡主任。雖然條例上,只要死者填寫了器官捐贈卡,院方便可將器官捐贈病患,但事實上,家屬的考慮才是最終決定。不少個案是因為家人不知道死者的意願而拒絕捐贈,因此,捐贈者於填寫捐贈卡後,應將意願告知家人。器官移植聯絡主任古慧敏說:「死亡不是完結,而是開始,我們只會向家屬提供器官捐贈的選擇。」事實有不少捐贈者家屬認為,選擇器官捐贈更能幫助家人走出陰霾。香港的器官捐贈推廣了20年,從一開始,當向家屬提及器官捐贈便被謾罵,到現在,家屬即使拒絕,也會感抱歉,心態上的改變,已是成功的一步。別以為長者對器官捐贈特別抗拒,其實他們很開通,「曾有一位85歲的伯伯主動聯絡,希望將其105歲母親的遺體捐出;亦有一位70歲婆婆,十多年前已填寫器官捐贈卡。」反觀80後,也許他們覺得離死亡很遙遠,故未有考慮捐贈器官之事。

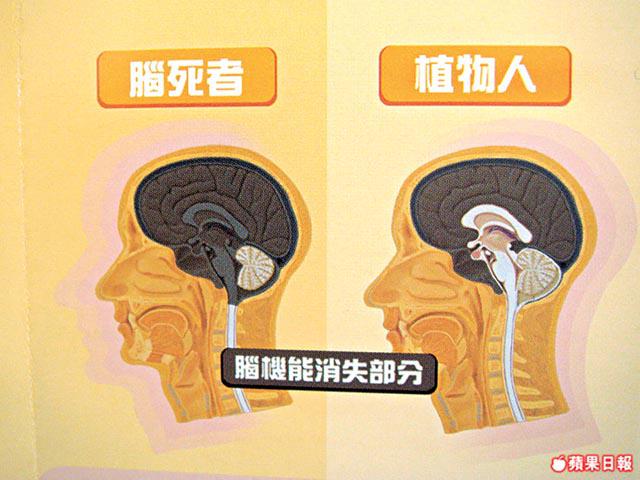

腦死亡才能捐器官

在本港,可用作移植用途的遺體器官包括心、肝、腎、肺,可移植組織則為眼角膜、皮膚及骨骼。捐贈者一般無年齡限制,器官或組織功能必須良好,沒感染嚴重傳染病、愛滋病、癌症等。但原來要捐器官,必須是「腦死亡」,若死因是心臟停頓,死者多數只可捐贈組織。要判定是否腦死亡,必須由兩位資深而與器官移植無關的醫生分別進行測試,排除任何可能康復因素,方可宣告病者死亡。每400萬名死者中,只有1位屬腦幹死。若腦幹功能仍然存在,例如植物人,病者可自行維持呼吸及心跳,對外界刺激有反應,便不能捐贈。

Q&A 紙卡木棍填補遺體

Q1.捐骨後會否對遺體外形有影響?

葉永玉醫生:不會,因為我們會用木棍、紙卡等代替品填塞遺體,所有傷口亦會縫合。

Q2.甚麼病會導致腎衰竭而要洗腎換腎?

何仲平醫生:多是糖尿病所致,其次為高血壓、腎炎、先天性原因及腎石。

Q3.捐去一個腎會否對捐贈者健康有影響?

何仲平醫生:若捐贈者腎功能正常,只有一個腎是沒問題。有捐贈者捐腎後至今超過20年,仍然健康。

Q4.是否所有孕婦都可捐臍血?

紅十字會:孕婦不曾於1980年1月1日至1996年12月31日期間在英國居留累積超過3個月,健康良好,沒傳染病或曾接受器官或組織移植,夫婦和子女都不曾患癌症、免疫缺乏症及凝血疾病等,便有機會捐贈。

Q5.甚麼病會引致心臟衰竭而要換心?

王國耀醫生:例如急性心肌炎,病發初期會感冒、肚屙,氣喘、心臟發大、心臟急速衰退;亦可由腸病毒引致心臟衰竭。